Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов Том 1

- Название:История искусства всех времён и народов Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Полигон

- Год:2000

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89173-061-8, 5-89173-062-6 (т. 1)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вёрман - История искусства всех времён и народов Том 1 краткое содержание

Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия (История искусства всех времен и народов, т. 1).

В первом томе „Истории искусства всех времен и народов“ К. Вёрмана представлен обзор художественного творчества первобытных племен и народов древнего мира, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских государств до XIX в. н. э. Сочинение является прекрасным руководством для желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства. В издании огромное количество интересных фотографий и рисунков, иллюстрирующих познавательный текст.

Предлагаемая читателям „История искусства всех времен и народов“ Карла Вёрмана, известного искусствоведа и исследователя-путешественника, бывшего директора Дрезденской галереи, существенно отличается от книг подобного рода. В них обычно рассматривается ход развития главным образом трех важнейших художественных отраслей: архитектуры, скульптуры и живописи, искусству же прикладному уделяется очень мало места или даже совсем не уделяется; последовательные фазы развития искусства по большей части представляются в картине, охватывающей собой не все человечество, а лишь отдельные народы, игравшие более или менее видную политическую или культурную роль; более важное значение придается в основном исчислению и описанию памятников искусства, а не определению происхождения их типов и форм из того или другого источника, объяснению их перехода от одного народа к другому и указанию на взаимодействие между собой национальных искусств.

Труд К. Вёрмана имеет цель изложить историю искусства с возможной полнотой вне зависимости от какой бы то ни было философской системы, познакомить читателя с развитием собственно художественных мотивов, выдвинуть на первый план их видоизменения при переходе из эпохи в эпоху, от народа к народу.

В „Истории искусства всех времен и народов“ К. Вёрмана впервые систематически рассмотрены проявления художественного творчества у первобытных племен. Именно этому посвящен первый том, который содержит в себе обзор художественного творчества у народов от незапамятных времен и до нашей эры, а также рассматривается искусство населения ряда азиатских и африканских стран до XIX в. н. э.

Сам Карл Вёрман писал, что взяться за такую работу его побудили особые обстоятельства. „С одной стороны, уже давно я чувствовал сердечное влечение еще раз возвратиться к искусству древнего мира – в область, к которой относились мои первые исследования и издания. С другой стороны, я ощущал некоторую внутреннюю потребность облечь наконец, при помощи изучения наших коллекций по народоведению, в плоть и кровь воспоминания, сохранившиеся во мне от прежних путешествий в отдаленные части света и на морские острова. Читатель этого тома, надеюсь, ясно увидит, что у меня было достаточно опытности для того, чтобы проверить и усвоить результаты чужих изысканий, на которые, само собой разумеется, я должен был опираться“.

Нужно заметить, что со времени написания сочинения в тех обширных областях, которые рассматриваются в первом томе, произошли новые открытия, которые подтверждают сказанное в нем, а также породили новые взгляды на прошлое. Однако это не умаляет достоинств исследований К. Вёрмана, а только дополняет его выводы и предложения автора.

Второй том этого сочинения посвящен истории искусства народов от времени возникновения христианства и до XVI в.; в третьем томе представлено развитие искусства с XVII столетия и по вторую половину XIX в.

В „Истории искусств всех времен и народов“ К. Вёрмана строго научная точность соединена с общедоступностью изложения. Сочинение К. Вёрмана – прекрасное руководство для людей, желающих пополнить свои познания сведениями по истории искусства; однако и для того, кто захотел бы специально изучить этот предмет, оно может служить пособием, благодаря не только своему содержанию, но и сопровождающему ему указателю сочинений, относящихся к разным частям истории искусства. Ценность книги К. Вёрмана увеличивается огромным количеством помещенных в ней иллюстраций, имеющих тесную связь с текстом.

История искусства всех времён и народов Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

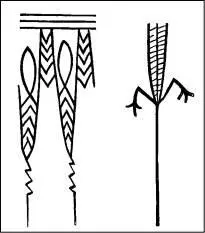

Исследования Уле были продолжены другими учеными. Альфред Гаддон, основываясь на предметах лондонских коллекций, разделил британскую часть Новой Гвинеи на пять резко отличающихся друг от друга художественных округов, и из постепенного развития человеческих и животных фигур в тамошнем искусстве в формы геометрического характера вывел чрезвычайно далеко заходящие заключения относительно истории декоративного искусства вообще. Изучая немецкую часть Новой Гвинеи (Земли императора Вильгельма), тем же путем шел К. Прейс, который опирался на богатый материал, собранный в Берлинском музее народоведения. Интересно, что и здесь всякий округ имеет свое искусство, верное собственным законам развития. В округе Финшгафене пластические человеческие фигуры изображены в присевшем положении. Высокая шапка покрывает голову с низко свешивающимися ушными мочками, голова же до такой степени вдавлена в плечи, что четырехугольный подбородок касается пупка. По-видимому, геометрические фигуры и ленты, врезанные в тыквы, дерево, черепаховые пластинки или бамбук и заполненные черной, белой и красной красками, состоят из рядов пляшущих человеческих фигур, туловища которых превращены в овалы или ромбы, а члены – в угловатые узоры. Из глаз и носа образуются кресты. Птичьи головы обращаются в трапеции, полукруги, треугольники и спиральные придатки. В округе залива Астролябии пластические фигуры присевших людей имеют другой тип. На голове у них, быть может для обозначения волос, находится покрышка в виде тарелки; лицо – длинное, подбородок – не угловатый, а острый; из-под выпуклого лба выглядывают, вместо глаз, прямоугольные выпуклости. Линейная орнаментика отличается большей угловатостью, чем в Финшгафене. На различных переходных ступенях превращения человеческих фигур в орнамент можно проследить, как мало-помалу голова исчезает, туловище обращается в ромб, руки и ноги – в прямые линии, касающиеся друг друга под углами. В округе северного берега пластические человеческие фигуры обычно представлены в стоячем положении, с поднятыми вверх руками. Уши – нормальны, а нос иногда бывает вытянут наподобие клюва. Особенно богата линейная орнаментика этой области, и в ней можно ясно различить такие образцы, которые, оскудевая в своих формах, видоизменяясь и располагаясь рядами, превращаются в геометрические узоры. Образцы эти ограничиваются фигурами присевших и пляшущих людей, человеческими лицами и их частями, летающими собаками, рыбами, змеями и ящерицами. "Все эти предметы изображения, – говорил Прейс, – испытывали такое превращение в простые линии, что изучение развития этих линий для исследования орнаментики вообще чрезвычайно плодотворно, тем более что результаты, доставляемые совершенно различными образцами, бывают очень близки друг к другу". Например, закругленные полосы меандра, видимо, происходят иногда от пляшущих людей, иногда от летающих собак. Подобное превращение не подлежит отрицанию, так как имеются налицо все промежуточные его стадии. Большинство этих узоров к тому же расчленено так странно и разнообразно, что их нельзя себе представить, не предположив для них особого рода исходных пунктов. Но туземный художник, имеющий дело с простыми схематическими узорами, зигзагообразными линиями и хотя бы даже с меандрическими рисунками, отнюдь не всегда дает себе отчет в их происхождении. Установившееся выведение одинаковых простых геометрических узоров из форм различных живых существ само по себе показывает, что узоры, уже независимо от этих форм, присущи фантазии рисовальщика, так что, строго говоря, все упомянутые образы органического мира постепенно вплетаются в геометрические узоры.

На архипелаге Бисмарка,особенно на острове Новый Мекленбург, резьба по дереву,представляя соединение человеческих и животных мотивов, принимает такие странные, фантастические формы, что по своеобразности не имеет ничего подобного себе в целом мире, среди всех отраслей художественно-ремесленных производств. Однажды увидев образцы этой резьбы, не можешь отделаться от них, как от кошмара. В них чувствуется давление жгучего тропического зноя на фантазию создавшего их человека. Уже одна окраска придает им особенный характер: они иллюминированы черным, белым и красным цветами, к которым изредка прибавляется немного желтого и (привозного) синего. Но оригинальность этих фигур заключается главным образом в их мотивах, которые представляют хватающих друг друга с открытой пастью и снова отпускающих друг друга людей и животных, и в искусной сквозной, напоминающей плетение из прутьев работе этих свойственных каменному веку резных украшений, которые мы встречаем на щипцовых балках и дверных косяках, танцевальных масках, амулетах – словом, везде, где только есть возможность что-нибудь изобразить и вырезать. Ядром, которое окружено всем этим решетчатым нагромождением, служит обычно человеческая фигура, но иногда его составляют разные фигуры, касающиеся друг друга во всех возможных и невозможных положениях. Нередко главной фигурой являются рыба, ящерица и петух, а чаще всего – птица-носорог, которую океанийцы считают священной птицей мертвых. Глаза обычно состоят из вставленных раковин и иногда играют в композиции самостоятельную роль, независимую от человеческих лиц и голов животных. Каждое произведение задает нам новую загадку. Генрих Шурц предложил весьма убедительное мифологическое толкование этих произведений. Уже по самому своему существу культ предков связан с представлением генеалогического дерева, со стремлением изображать их рядами и приводить в связь между собой; культ же животных, тесно связанный с почитанием предков, побуждает в таких изображениях чередовать предков-животных с предками-людьми. Но весь этот двойной культ умерших обусловливается представлениями о загробной жизни. Корабль, увозящий души умерших в загробный мир, заменяется птицей мертвых, как только люди начинают предполагать существование этого мира за облаками, а не на далеких островах; птицей же мертвых во всей малайско-меланезийско-полинезийской области считается преимущественно птица-носорог. Открытая пасть животного, из которой выставляется человеческая фигура, обозначает символически не поглощение, а тесную связь, произрастание одного создания из другого.

В Германии этнографические музеи Берлина, Дрездена, Мюнхена и Гамбурга богаты только что рассмотренными произведениями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)