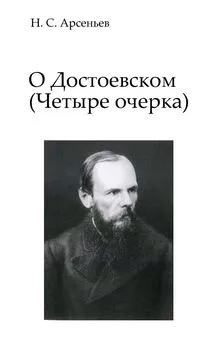

Николай Арсеньев - О Достоевском: Четыре очерка

- Название:О Достоевском: Четыре очерка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1972

- Город:Брюссель

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Арсеньев - О Достоевском: Четыре очерка краткое содержание

О Достоевском: Четыре очерка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Смотрите: и здесь Божественное Присутствие спасает душу народа. Это ведь основоположный краеугольный камень всех философствований и мыслей Достоевского о народе. Об этом говорит у него и Зосима и вся идеология Достоевского о живом образе Христа, который должен проявиться и осуществиться в человеке, и в искупленных грешниках (которыми в разных оттенках являются все обращающиеся к Нему) и в народе, и в народах и в человечестве и во всем творении Божием.

3Христоцентризм Достоевского — вот основа и вдохновляющий источник его миросозерцания и в значительной, решающей степени, в самых глубинах, в его творчестве. Здесь мы находим ответ и на самую главную, основную проблему его: проблему страдания. Впрочем — глазной проблемой, неразрывным образом связанной именно с этой проблемой страдания, является другая, еще более основоположная: проблема бытия Божия. И на нее у Достоевского только один ответ: христоцентрический, и при том мистический. Другими словами: не он дал ответ себе и своим читателям. Ответ был дан ему.

Религиозное миросозерцание Достоевского опытно. Оно вырастает из опыта (длительного а мучительного) пустоты и опустошения души и мира а бессмысленных страданий и — прорыва Бога, заполняющего пустоту души и мира, и открывается жизненно и спасательно и конкретно–исторически и мистически, (конкретно–мистически) — в Сыне Своем. Слова Иоанна Богослова в начале его Первого Послания формулируют то, что легло в основу и в центр всего религиозного опыта Достоевского: «О том, что было от начала, что мы слышали и задели и что рассматривали нашими глазами… — о Слове Жизни, ибо Жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам сию Вечную Жизнь, которая была у Отца и теперь явилась нам…» (I Иоан., 1, 6–9).

Эта Вечная Жизнь раскрылась в страдании… «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего (Иоан., 3, 16 «Любовь Христова объемлет нас», пишет Павел, «рассуждающих так: если Один умер, то все умерли… чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего ради них и воскресшего» (II Кор., 5, 14).

Встреча с Ним — пострадавшим ради нас и воскресшим — происходит больше всего и с особой силой в участии в Его любви — Его любовь к нам пробуждает нашу ответную любовь — и через это и страдания — Его страдание есть центральное, решающее место встречи с Богом. В этом смысл и нашего страдания. Мы встречаемся с Ним и в нашем страдании, когда Он и Его страдания раскрываются нам в страдании нашем. Вот — философия, мистически–эмпирическая философия страдания Достоевского. В ней слились апостольская проповедь о Кресте («Так возлюбил Бог мир»… и: «Я сораспялся Христу. Живу уже не я, а живет во мне Христос») и тяжелый, болезненно–взволнованный, но зреющий под влиянием мистического общения с Пострадавшим из любви к нам (и Воскресшим) — так верил Достоевский — и все более приходящий к просветленно–мужественной, трезвенной мудрости жизненный опыт Достоевского.

Волнующееся море, неразбериха, хаос жизни и страдания, сила зла, действующая в мире, бессмыслица жизни и смерти, пропасть всепоглощающей смерти, вот — другая сторона, количественно даже господствующая у Достоевского. Он не нагромождает ее преднамеренно и искусственно, чтобы дать потом успокаивающий теоретический ответ. Она сама вздымается у него — в душе и писаниях его — не как «благонамеренный» задний фон, а как живая и злая стихия, вызывающая и ужас и жалость и требующая ответа. И ответ взят не из «учебника» богословия: его «Осанна через горнило испытаний прошла». «Обращение», «прорыв», «Бог говорит душе» — вот как можно бы назвать некоторые решающие места в произведениях Достоевского. Ответ идет оттуда, а я — в глубине и не могу даже его придумать. Это — как «прорыв огня» («Feu») у Паскаля. И только в этом сила ответа.

Ибо стихия зла и страдания действительно безбрежна. И одно только слепое, казалось бы (и вместе с тем бессознательно зрящее) орудие, средство защиты, дано у Достоевского: жалость. И оно руководит. И нм он ощупывает основной ответ: жалость Бога.

Как ужасен мир Достоевского, как, казалось бы, ненужно, как преувеличенно ужасен! Нет, не ненужно. Достоевский, конечно, выхватывает из жизни картины ужаса. Но если на них и ответить указанием на светлые ее стороны, то как ответить на общий вопрос о смысле и значении и ценности жизни вообще, ибо эти мрачные куски жизни так слиты с общей картиной, так неотъемлемы от нее, так являются неразрывно другой стороной ее — и нашего мирного благополучия — и все это сливается на общем фоне смерти, страдания и ужаса неизбежного уничтожения. И диссонансы внутреннего разложения, глубины падения -— как они близки к нам, — тут рядом с нами, и как они еще подтачивают корень этой обреченной на смерть жизни нашей и мира.

Достоевский, конечно, рисует ужасы и страдания мира не «предвзято», не схематически–преднамеренно, только, чтобы потом ответить успокоительно и «разрешительно» на эту картину; он просто не может не рисовать то. что в нем и вокруг него; он мучим, он одержим этим и борется за ответ, а ответ приходит уже в самом процессе творчества. В этом и состоит главное напряжение его творчества — бороться за ответ, предварительно нарисовавши открывшуюся его взору картину опустошенности жизни и прежде всего нашей опустошенности и извращенности нашей жизни (а это часто связано с ужасами кварталов бедноты, пьянства и разврата, описанными Достоевским особенно ярко, напр., в «Преступлении и Наказании»).

Велика мужественность правдивой и беспощадной кисти Достоевского. Но сколько вместе с тем болезненной истеричности в переживаниях его героев! Картина мира, вся жизнь воспринимается тогда через эту дымку болезненно–сконцентрированной безнадежности, иногда соединенной с духовной неуравновешенностью. Можно поставить вопрос: действительно ли количество неуравновешенных людей было так велико в окружавшем тогда Достоевского мире или они прежде всего были удобными носителями его собственных заостренных взглядов? Не есть ли это сознательная конденсация страдания и ужасов перед глазами читателя? Зачем это нужно? Не прав ли Михайловский, что здесь перед нами очень «жестокий талант», которому приятно мучить своего читателя?

И не происходит ли это отчасти из болезненного психологического предрасположения, вызванного отчасти и его пребыванием на каторге, или из некоторого преднамеренного идеологического изуверства, как шепчут нам на ухо или открыто утверждают некоторые радикально и позитивистнчески настроенные критики. А может быть, его «жестокость» имеет и другие корни? Да, Достоевский безжалостен, но безжалостен к нам — читателям: чтобы пробудить нашу жалость. Его беспощадность, как писателя, вытекает в своей глубочайшей основе из огромной жалости, охватившей его раз навсегда. Это его специальное психологическое предрасположение (если таковое было) и ужасы каторги только раскрыли ему глаза, только помогли ему увидеть то, что есть, чего так много в окружающем нас мире и от чего мы стараемся отмахнуться. Но он не дает нам отмахнуться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Самохин - Е-два, Е-четыре [Е-2, Е-4]](/books/1143874/nikolaj-samohin-e-dva-e-chetyre-e-2-e-4.webp)