М. Гузик - Игра как феномен культуры

- Название:Игра как феномен культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1356-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Гузик - Игра как феномен культуры краткое содержание

В пособии рассматриваются условия формирования и эволюции различных форм игровой деятельности в свете общих закономерностей мирового культурного процесса, национальной специфики культур отдельных стран и творческой индивидуальности различных деятелей культуры.

Пособие рассчитано на студентов и преподавателей гуманитарных факультетов, а также всех интересующихся проблемами игровой деятельности.

Игра как феномен культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

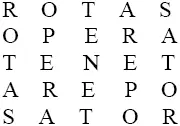

По-видимому, Древнему Риму был известен магический квадрат, составленный из латинских слов:

Его следует читать «змейкой», начиная от третьей буквы первого столбца и направляясь вниз, вверх, направо или налево, так, чтобы получилась латинская фраза: TENET («держит») OPERA («труды») SATOR («сеятель»), что означает: «Великий Сеятель держит все труды в своей руке».

Древние римляне играли также в азартные игры, о времени и месте возникновения которых не сохранилось никаких сведений. Однако во время раскопок в различных уголках земного шара археологами были обнаружены рисунки на камнях и керамике (примерно III тыс. до н.э.) с изображениями людей или богов, играющих в кости и записывающих результаты игры на досках. В Риме игральные кости (лат. alea) изготовлялись из различных материалов – золота, серебра, слоновой кости. Из комедии Тита Макция Плавта (ок. 250 – 184 до н.э.) «Проделки парасита» («Куркулион») известно, что толпы бездельников и бродяг, «forenses», играли в азартные игры в различных местах, прилегающих к Форуму: рядом с каналом – среди каналий (canalicolae), параситов, ожидавших подачки от богачей, за храмом Касторов, в Велабре, у источника Ютурны.

Сохранились сведения о том, что император Август Октавиан (63 до н.э. – 14 н.э.) приказал установить в специальной комнате своего дворца колесо от боевой колесницы, укрепленное на вертикальной оси, для настольной азартной игры, напоминающей рулетку. Прославленному поэту императорского Рима Вергилию (Публий Вергилий Марон, 70 – 19 гг. до н.э.) приписывают строки, в которых звучит призыв к выдержке и взвешенности решений во время игры:

«Не горячись в игре, дабы

Не стал ты жертвою судьбы.

Игры непостижима власть —

Мутит рассудок эта страсть.

В ком все же здравый разум есть

В игре да соблюдает честь!

Не меньше денег дорога

И выдержка для игрока.

Не горячись, играй спокойно,

А проиграв, держись достойно…»

Впоследствии эти строки были процитированы Себастьяном Брантом в его поэме «Корабль дураков».

В III в. до н.э. был введен первый дошедший до нашего времени закон Lex aleatoria, запрещавший азартные игры как свидетельство неблагополучия нравственных устоев общества. В их число входила игра в кости. Против азартных игр выступал также ритор Расций Цецилий Киприан (после 200 – 258, обезглавлен при императоре Валериане), принявший крещение в 246 году и ставший епископом Карфагена в 248 году.

Игровые элементы присутствовали в римском сценическом искусстве и в литературе. В конце I в. до н. э. в представлениях ателланы (одноактная драма, названная по имени кампанского городка Atella) появились карикатурные маски, подчеркивавшие типовую характеристику образа: дурак и обжора Макк, чванливый хвастун Букк (Буккон), смешной старик Папп и ученый шарлатан-горбун Доссенн. Истоки жизнерадостности и оптимизма комедий Плавта (ок. 250 – 184 до н.э.), их грубых шуток, прозванных «италийским уксусом», следует искать в римских сатурналиях, переворачивавших застывшие устои и нравы.

На игре контрастов высокого и грубого, поэтического и просторечного построены некоторые любовные стихотворения Гая Валерия Катулла (ок. 87 – после 54 г. до н.э.):

Катулл измученный, оставь свои бредни:

Ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым.

Сияло некогда и для тебя солнце,

Когда ты хаживал, куда вела дева,

Тобой любимая, как ни одна в мире.

Как и древнегреческие поэты, Катулл называл свои насмешливые стихотворения-поругания, восходившие к ритуальным поношениям, «ямбами». Особенно нещадно клеймил он одного из друзей Юлия Цезаря, служившего в его войске начальником инженерной службы, – Мамурру:

В чудной дружбе два подлых негодяя:

Кот Мамурра и с ним – похабник Цезарь!

Что ж тут дивного? Те же грязь и пятна

На развратнике римском и формийском.

Согласно Светонию, Цезарь признавал, что «на него наложено вечное клеймо стишками Валерия Катулла о Мамурре».

Прием увенчания-развенчания, свойственный сатурналиям, использовал Овидий (43 до н.э. – ок. 18 н.э.) в любовно-мифологических элегиях «Героини» («Героиды»), в которых автор-мужчина пишет от имени женщины (Пенелопы, Федры, Медеи, Дидоны, Брисеиды и др.). Овидий низводит мифологических героинь до уровня бытовых фигур и возвышает быт до уровня мифа, тем самым начиная своеобразную игру с читателем, которая продолжится в последующие эпохи. В дидактической поэме «Искусство любви» поэт пародирует учебник риторики: как найти, как завоевать, а главное, как удержать женщину, и высмеивает моральное законодательство Августа Октавиана.

Яркой пародией на обычай обожествления императоров после смерти является сатира Сенеки (ок. 4 до н.э. – 65 н.э.) «Отыквление». К пародии на эпос и мим обращался Петроний в романе «Сатирикон». В сюжете этого произведения заметны следы пародирования традиционной схемы эллинистического романа, основой которого являлось преследование героя оскорбленным им божеством. Петроний использовал также свойственный сатурналиям фантастический гротеск в изображении города Кротона, в котором только безбрачные и бездетные окружены почетом и уважением, а все население города делится на «улавливающих» – искателей наследства и «улавливаемых» – тех бездетных, кто завещает свои богатства кротонцам.

Большой популярностью среди римлян пользовались словесные игры. Признанными мастерами центона – «лоскутных стихов» – были Цицерон (106 – 43 до н.э.) и Апулей (ок. 124 н.э.). Широкую известность приобрел свадебный центон Авзония (Авсоний, ок. 310 – ок. 395), составленный из произведений Вергилия. Многие сочинения этого поэта были построены на игре различных поэтических форм. К центонам обращался кружок аристократов, возглавленный оратором Симмахом (Симмах Квинт Аврелий, ок. 350 – 410 н.э.). Составленные ими центоны из текстов многих римских авторов призваны были возродить интерес к древней религии и к старой римской культуре.

Процесс игрового преображения действительности, начатый в античную эпоху, будет продолжен в иных условиях и на ином материале в западноевропейской средневековой культуре.

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Период между крушением Римской империи, павшей под ударами германских племен в 476 г., и началом Ренессанса итальянские гуманисты XV века назвали «средними веками». Формировавшаяся феодальная, сословно-иерархическая структура общества обусловила особенности развития средневековой культуры. В культуре Западной Европы определяющим являлось взаимодействие трех факторов: греко-римской (античной) культуры, христианства и народного творчества. Став при императоре Константине I официальной религией (313 г.), христианство утверждало антагонизм духовного и материального, провозглашало земной мир и телесную природу человека воплощением греха и призывало к покаянию, умерщвлению плоти, терпению и смирению в ожидании перехода в «лучший, потусторонний мир». Счастье человека заключалось не в воспитании меры, гармонии, порядка, а в осознании того духовного родства, в котором он находится со Всевышним. Античная мифология превратилась в демонологию, на смену ей пришла новая мифология, связанная с Иисусом Христом, 12 апостолами и многочисленными святыми. Игры как неотъемлемую часть языческих обрядов церковники называли дьявольским наваждением. В «Моралиях», ставших своеобразным руководством по этике, Григорий Великий (540 – 604, римский папа с 590 года) рассуждал об «игре нечистых духов», обманывающих «ложными обещаниями человеческие души», насмехающихся над ними, то «мороча их пустыми страхами», то изображая для них «преходящие радости как вечные» то представляя «вечные муки … как преходящие».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: