Илья Франк - Алогичная культурология

- Название:Алогичная культурология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Восточная книга»1243df63-7956-11e4-82c4-002590591ed2

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7873-0804-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Франк - Алогичная культурология краткое содержание

Данная книга посвящена звуковому символизму слов и некоторым другим странным вещам, случающимся в языке, произведении искусства и даже в обыденной жизни.

Являясь чем-то вроде ментальной водки, эта книга противопоказана людям, которым и без того хорошо.

Алогичная культурология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А вот вам еще один повтор, чтобы жизнь медом не казалась, – из «Преступления и наказания». И он тоже все «стягивает» – в одно страшное мгновение:

«Прошла еще ужасная минута. Оба всё глядели друг на друга.

– Так не можешь угадать-то? – спросил он вдруг, с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.

– Н-нет, – чуть слышно прошептала Соня.

– Погляди-ка хорошенько.

И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней; так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же детскоюулыбкой.

– Угадала? – прошептал он наконец».

Как единое мгновение можно увидеть и историю. Нужно только, чтобы в ней было ныряние и выныривание, чтобы в ней был стягивающий ее повтор. Велимир Хлебников, например, говорит: «нам нужно понять мир как поприще борьбы 3 и 2». Как-то он прочел доклад под названием «Чет и нечет во времени – Правда о времени – Судьба в мышеловке – Измерение бога». А в статье «Наша основа» он пишет:

«Перед вами будетлянин со своей "балалайкой”. На ней прикованный к струнам трепещет призрак человечества. А будетлянин играет: и ему кажется, что вражду стран можно заменить ворожбой струн».

(У вас еще мозги не дымятся? У меня у самого дымятся. Будетлянин с балалайкой – это уже почти последняя капля. Но мы приближаемся к развязке, скоро все будет ясно и понятно, как дважды два.)

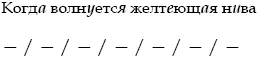

Что и как повторяется в строке «Когда волнуется желтеющая нива»? Как в ней проявляется Дао? Почему начавшееся с этой строки стихотворение приводит к тому содержанию, которое мы читаем в его последней строке?

«Когда волнуется желтеющая нива». Вы слышите (или даже видите), как набегает волна ветра, как сгибаются, шелестят, вновь расправляются колосья.

В строке три ударения, ударение падает на каждый четвертый слог (горизонтальной чертой я обозначил безударный слог, вертикальной – ударный):

Хотя размер здесь шестистопный ямб – если скандировать, то так:

Пропуском ударений Лермонтов уходит от повтора, заданного размером, и создает свой повтор, передающий трижды набегающий на ниву ветер – и выпрямление колосьев на последнем безударном слоге (нив а ). С другой стороны, если бы каждое из трех ударений совпадало с концом слова (когдаволн у – етсяжелт е – ющаян и ва), получилось бы просто равномерное троекратное пригибание ветром (какое-то троекратное опускание, дожимание вниз), а колосья при этом бы не поднимались. Но ударения попадают внутрь слова, а именно на второй слог каждого слова. А потом идет распрямление колосьев и их покачивание: «волн уе тся ж е лт ею щая». Покачивание продолжается в течение трех безударных слогов: «волн уе тся ж е л…». Но третий безударный слог относится уже к следующему слову. Колосья на первом е выпрямляются, на я отклоняются назад, на е нового слова клонятся вперед, под новым накатом ветра, тяготеют уже к следующему ударному слогу (именно потому, что началось новое слово). После второго налета ветра колосья качаются свободнее всего, поскольку все три безударных слога заключены в одном слове: «…лт ею щ ая ». Особенно колебание подчеркнуто окончанием, в котором два а , а между ними – й: a й а . Тем неожиданней, порывистей, резче следующий накат ветра – на слове н и ва. И распрямление нивы подхватывает то покачивание, что предшествовало ветру: a й а – а . Заметьте также отражение уй – йу (волн уй этся – желте йу щая), первое из которых ударное, а второе – безударное. Тут ныряние и выныривание (кстати, когда волн у … – то, что здесь два слова на один накат ветра, подчеркивает разбег и прыжок). Первое ударение – самое сильное, это погружение. Второе (ж е лт ею ща я ) – это равновесие, колебание, плавание, путь. Третье ударение (н и ва) – выныривание. Это подчеркнуто и самим качеством ударных гласных в строке – от гласного верхнего подъема (имеется в виду степень подъема языка, то есть движение языка по вертикали) У – через гласный среднего подъема Е – к гласному верхнего подъема И . А также: от гласного заднего ряда У (имеется в виду место подъема языка, то есть движение языка по горизонтали) – к гласным переднего ряда Е, И . Я бы еще так сказал: от низкого через средний к высокому: У– Е– И . Перекликаются и два А – в первом и последнем слове: когд а – нив а (гласные нижнего подъема и заднего ряда, окаймляющие строку). Первое из них – ударное, но ритмом стиха сделанное безударным, второе – безударное, но выделенное тем, что оно – последнее, что это последнее распрямление. Наложение всех этих характеристик гласных звуков и дает эффект ныряния, проплывания, выныривания.

Повторяющиеся согласные распределены в строке следующим образом (по трем набегам ветра): ВЛН– Л– НВ . Если использовать модель «ныряние», то на В происходит соприкосновение с водой, на Л – вхождение в воду и движение в воде, на Н – предельное погружение, на Л – проплывание, на НВ – выскакивание со дна на поверхность.

Ну, и так далее, как говорил иногда Хлебников, прерывая публичное чтение своих стихов.

Я бы сравнил лермонтовскую строку с описанием ощущения моря из книги Павла Флоренского «Детям моим»:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: