Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века

- Название:Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85759-442-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Злыднева - Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века краткое содержание

Монография Н. В. Злыдневой представляет собой серию очерков, посвященных проблеме взаимодействия изображения и слова в аспекте риторики культуры ХХ века. Речь идет преимущественно о русском искусстве и литературе, однако привлекается и европейский материал: среди имен – Малевич, Ларионов, Филонов, Тышлер, Петров-Водкин, Де Кирико, Бранкузи, а также Гоголь, Вячеслав Иванов, Хармс, Платонов и многие другие. Особое внимание уделяется интереснейшей и все еще недостаточно исследованной в отечественном искусствознании переломной эпохе конца 20-х – начала 30-х годов. Изобразительное искусство рассматривается на фоне языка, в сопоставлении с литературой и в контексте общекультурных процессов. Оперируя широким гуманитарным инструментарием для выявления механизмов воздействия слова на формирование и восприятие изобразительного «текста», автор сосредоточивается на явлениях пограничья – словесном компоненте изобразительной формы, воздействии фигур речи на функционирование зрительного образа, точках соприкосновения литературы и искусства ХХ века, связи авангарда с архаикой, где вербальное и визуальное начала выступали в синкретичном виде. Монография рассчитана на искусствоведов и всех, кому интересна русская культура прошедшего столетия.

Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лунный выбор Малевича и выход супрематизма в пространство акции на граничном этапе своего существования проясняет специфику мышления художника в целом и связь внепредметной изобразительности с глубинными архаическими пластами культуры ХХ века.

Глава 2. К проблеме доизобразительного в живописи (мифологема луч-рука в изображении и слове)

В своих исследованиях генезиса античной литературы О. М. Фрейденберг особое внимание уделяет понятию «вещь» [89]. Вещь в системе размышлений ученого является категорией, призванной очертить поле мифологических реалий, в которых происходит вызревание праформы будущего литературного дискурса. Идея и материя соединены в ней таким образом, что происходит постоянное взаимозамещение реального и мнимого, образа и понятия. Не только словесность, но и изобразительное искусство дает возможность вычленить отдельные значения художественного языка, сквозь которые просвечивают древние смыслы начальных становлений. Одним из таких текстопорождающих значений, своего рода визуализованной вещью в живописи является луч света. Проследим, как мотив луча в качестве праформы обретает плоть зримой художественной реальности и при этом сбрасывает с себя покров эстетического, разворачиваясь новыми гранями и обогащая мир мифопоэтических смыслов.

Известно, что все воспринимаемые глазом предметы внешнего мира, которые являются объектами изображений в фигуративной живописи (живописи «миметического» толка), суть функции световых излучений. Иными словами, глазу доступны лишь освещенные предметы. Передавая их облик в двумерном пространстве полотна, художник, по существу, занят проблемой изображения света – так, как он существует в своем косвенном варианте, то есть в варианте опредмеченного зримого мира. Поэтому то, с чем мы сталкиваемся в процессе восприятия живописного произведения, нельзя назвать Вещью во фрейденберговском смысле этого слова. Началом вещественности обладает сам опредмеченный артефакт, но это уже область иных закономерностей, которых мы пока не касаемся. Собственно Вещью в изобразительном искусстве является только изображение луча. Его зримое представление и перцептивная данность, или, иными словами, знак и денотат, тождественны друг другу. Луч – не косвенная, а прямая реалия визуального мира, и потому его можно назвать единственной Вещью, живущей в пространстве изобразительного искусства.

Изображение луча возникает одновременно с появлением в искусстве иконического знака. Существует богатая традиция зрительного воплощения луча-вещи. К наиболее древнему периоду относятся неолитические «стрелы» – знаки, которые можно условно считать эквивалентами векторности, передающей идею чистой устремленности, направленности, соответствующей родовому признаку луча как переносчика-передатчика световой энергии. Неолитическое искусство дает пример наиболее абстрагированного варианта изображения луча. В эпоху «мирового дерева» луч возникает в универсальных значениях свечения – различных звездах, коронах, передающих имманентную сущность божества. Весьма значимым мотивом луч является в искусстве Древнего Египта, особенно во времена фараона-Солнца Эхнатона, что закреплено в традиции изображения лучей-стрелок вокруг головы правителя, а также линий-лучей, исходящих из его глаза. Эта мифопоэтическая традиция впоследствии перешла в иудео-христианскую иконографию, претворившись в звезду Давида, нимбы святителей и Христа, часто графически передаваемые в форме остроконечных стрелок, направленных радиально к единому центру.

Необходимо отметить и другую форму изображения излучения в искусстве христианского круга – золотые фоны. Золото является обозначением света такого рода, в котором денотативные и коннотативные поля значений совмещаются [90]. Идея свечения, непостижимого и бесконечного света, унаследованная христианским миром от иудаизма, «растворяет» проблему луча-вещи в мифологеме золота. Тема Золота выходит за рамки проблематики настоящего очерка, и потому применительно к ней мы ограничимся лишь одним общим наблюдением, которое представляется нам наиболее существенным: луч в Золоте существует в своей чувственно-данной, внеусловной физической ипостаси, и в этом смысле он находится за пределами изобразительности, т. е. условности живописного пространства. Однако при этом он наделяется качеством сверхвещности, представляя уже не отражение, а самодостаточное, изображающее – а не изображаемое – бытие. И в этом последнем смысле луч может быть помещен в рассматриваемый нами ряд, хотя и займет крайнее место, а именно позицию, лежащую на грани со словом, на грани с языком этим, по выражению М. Бахтина, «выразительным говорящим бытием» [91].

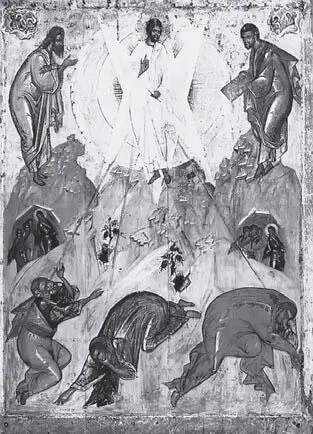

В византийской традиции луч представлен в виде пробелов в одеяниях и ликах святых, а также в иконографической схеме Преображения – имеется в виду стрельчатое свечение вокруг фигуры явленного апостолам Христа. Иконичность представления лучом светоносного начала реализуется в форме остроконечных белых (светлых) или золотистых игольчатых геометрических фигур. По признаку энергетизма луч передается в повышенной экспрессивности пробелов, образующих самостоятельную тему-арабеску в византийской иконографии Преображения – например, на иконе круга Феофана Грека «Пре ображение» – в экспрессии фигур апостолов, словно захваченных вихрем божественного Откровения и смещенных к краям композиции [илл. 60].

Илл. 60. Икона «Преображение». Круг Феофана Грека. Начало XV века. ГТГ.

В поствозрожденческой живописи изображение луча обретает черты литературной вторичности, и потому луч как вещь из поля живописи практически уходит. Колористическими средствами представлен, например, поток света в «Данае» Рембрандта, однако это именно изобразительное описание чреватое словом, а не вещное присутствие. По сути дела, он продолжает здесь традицию графических схем-изображений Луча в композициях Непорочного зачатия в живописи западноевропейского средневековья (луч в виде пунктирной или иной линии, проникающей в ухо Девы Марии).

Луч как «агент» света уже в десакрализованном (секуляризованном) мире впервые становится предметом изображения в европейском искусстве нового времени – в живописи французских импрессионистов. Выйдя на пленэр, эти художники принялись «портретировать» саму светотеневую вибрацию воздуха, используя для этого основные цвета, открытый мазок, систему соположения валёров. Луч как оптическая иллюзия светового потока особенно ясно зрим в живописи О. Ренуара. В импрессионизме луч освободился от напластований литературности предыдущих веков нового времени, стал подлинной вещью, но вещью как физическим объектом. Правда, придавая знанию о свете сверхценностное значение, импрессионисты мифологизировали предмет, однако их мифы имели облик живописных экспериментов и претендовали на подлинность. В собственно мифопоэтическом смысле вещность заново обретена лучом лишь в поэтике авангарда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: