Коллектив авторов - Средневековая Европа. Восток и Запад

- Название:Средневековая Европа. Восток и Запад

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентВысшая школа экономики1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1229-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Средневековая Европа. Восток и Запад краткое содержание

Коллективный научный труд «Средневековая Европа: Восток и Запад» открывает серию публикаций Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, посвященных вечной и вместе с тем неисчерпаемой теме отечественной медиевистики: взаимоотношениям латинского Запада европейского субконтинента и православного (а отчасти и мусульманского) Востока. Из бесконечного разнообразия возможных сюжетов для данного издания отобраны лишь до сих пор глубоко не изученные. Во-первых, разбираются брачные стратегии и стратегии имянаречения в среде правящей элиты разных обществ Северной и Восточной Европы – от Скандинавии до Грузии. Во-вторых, прослеживается циркуляция текстов и идей в средиземноморском регионе на примере распространения подлинных и мнимых сочинений Аристотеля. В-третьих, проводится сопоставление моделей отношения к иноверцам, выработанных на латинском Западе и на православном Востоке. В-четвертых, анализируются посольские церемонии (и их описания заинтересованными свидетелями) при встрече представителей Востока и Запада в 1576 г. И наконец, в заключение показывается, как классическая российская медиевистика XIX–XX вв. сама складывалась в ходе осмысления вопроса именно об историческом соотношении Востока и Запада Европы.

Для историков, филологов, религиоведов и политологов.

Средневековая Европа. Восток и Запад - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разумеется, в деле участвовали не одни только родители невесты. Напомним, однако, что отец жениха в процессе затеваемого сватовства получал не что иное, как Киев, давний предмет его политических устремлений. Такое приобретение, чрезвычайно ценное само по себе, нуждалось, помимо всего прочего, в надежном закреплении, и свадьба детей служила привычной (хотя, разумеется, далеко не абсолютной) гарантией стабильности положения князя на киевском столе, некогда принадлежавшем его отцу Всеволоду Ольговичу.

Что касается жены Святослава, мы располагаем весьма редким для русского летописания свидетельством, согласно которому эта княгиня не была сосредоточена исключительно на обиходной и церковной сторонах жизни своей семьи, но во многом разделяла честолюбивые военно-политические замыслы мужа, а возможно, и провоцировала их. Во всяком случае, в свое время решение перейти Днепр ради мести за своего сына Глеба, захваченного Всеволодом Большое Гнездо, и вытеснения Рюрика и Давыда за пределы Русской земли Святослав принимает, «сдоумавъ с кнѧгинею своею. и с Кочкаремь. милостьникомъ», в обход той части своего окружения, с которой князю обыкновенно надлежало советоваться [79]. Естественно предположить, что в тот момент, когда ситуация готова была разрешиться едва ли не к наибольшей выгоде Святослава и его сын получал свободу а он сам – примирение и с Всеволодом, и с Рюриком и киевский стол впридачу княгиня поддерживала такое развитие событий и не возражала против свадьбы Рюриковны и Глеба, подводившей фундамент свойства под всю эту достаточно сложную комбинацию.

Иначе говоря, создается впечатление, что в данном случае в замысле брака были задействованы все возможные участники, лица как светские, так и духовные, и все они согласились пойти на нарушение нормы, предписанной и каноном, и общеродовой практикой. Целью такого консенсуса было, со всей очевидностью, не только получение сиюминутных тактических выгод каждым из князей, но и установление долгосрочного мира во всех русских землях. Не последнюю роль, по-видимому, играло здесь и высвобождение сил для борьбы с половцами. Очевидно, в частности, что большинство совместных действий, предпринятых сватами Рюриком и Святославом в наиболее счастливый (первоначальный) период их взаимодействия, были направлены именно на активное противостояние с кочевниками.

В качестве же внутреннего довода, подкреплявшего и оправдывавшего все эти соображения икономии, могла быть предъявлена лишь своеобразная микротрадиция браков с троюродными, существовавшая в семье невесты.

Мы склонны весьма высоко оценивать роль семейных прецедентов в обиходе княжеской династии: действие предка, спровоцированное стечением нетривиальных, а подчас и случайных обстоятельств, часто совершенно не зависевших от его воли, нередко воспринималось потомком – сыном или внуком, дочерью или племянницей – как закономерный образец поведения, который может воспроизводиться в различных, меняющихся от случая к случаю ситуациях. Сила воздействия таких примеров распространялась и на явления, подлежавшие планированию, и на события, лишь отчасти поддававшиеся регуляции, и даже на сферу, казалось бы, совсем неподвластную человеческому вмешательству. Достаточно вспомнить, например, что Святослав Всеволодич полагал, что ему суждено умереть в день свв. Маккавеев, потому что именно на этот праздник приходилась кончина его отца и деда [80]. В то же время князь Ярослав Ярославич, возможно, стал тезкой своего отца, поскольку некогда отцовское имя получил его дед по матери, Мстислав Мстиславич Удатный, хотя тот, скорее всего, был посмертным ребенком, тогда как Ярослав появился на свет, когда его отец был жив [81]. Таким же образом ситуация, сложившаяся с женитьбой рано осиротевшего отпрыска Давыдовичей, Святослава Вщижского, могла использоваться его близкими родственниками по женской линии в качестве прецедента для заключения подобных браков в относительно сходных, а иногда и существенно отличавшихся обстоятельствах.

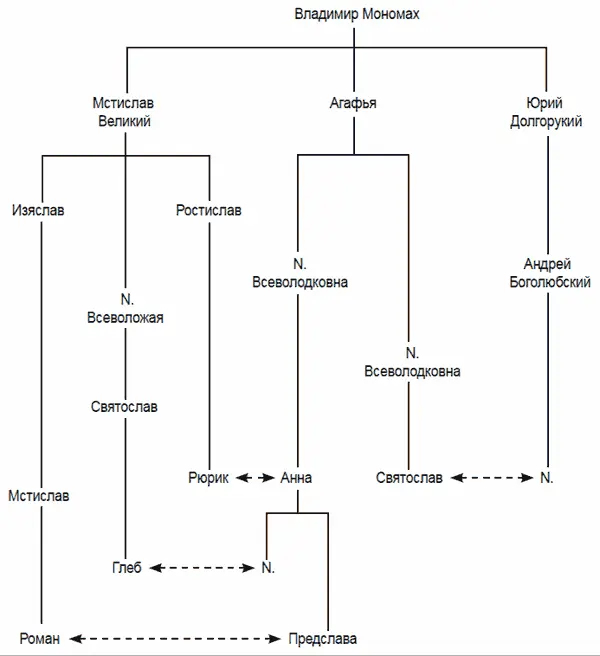

Какое бы ни было отношение к предлагаемой нами «теории семейного прецедента», налицо очевидный факт – во всех более или менее надежно устанавливаемых внутридинастических браках между родственниками в 6-й степени, заключенных в XII столетии, один из партнеров является прямым потомком Агафьи Владимировны: в союзы такого рода в разное время оказываются вовлечены ее внук и внучка, а также две правнучки (рис. б) [82].

Рис. 6. Близкородственные браки среди потомков Агафьи Владимировны

Помимо всего прочего, это позволяет констатировать, что исключения из правила, согласно которому Рюриковичи старались не вступать в браки со столь близкими родственниками, не имеют произвольного характера, но выстраиваются в определенную последовательность. Соответственно и в самом деле правомерно говорить о существовании общего правила и исключениях из него, которые сами по себе могут быть описаны как определенная закономерность. Даже если в эту пору имел место еще какой-либо неучтенный нами матримониальный союз между троюродными (а такую возможность нельзя игнорировать в силу изобилия лакун в наших сведениях о генеалогии Рюриковичей), он не отменяет этой тенденции, отчетливо представленной четырьмя браками потомков Агафьи [83].

Еще более существенно, однако, что, в отличие от многих других сторон княжеского обихода (таких как выбор династического имени, например), брачные запреты и предпочтения у Рюриковичей напрямую взаимодействовали с письменными церковными ограничениями. Иными словами, семейная традиция, начавшая было складываться в определенной линии рода, казалось бы, должна облегчать заключение всякого следующего союза между троюродными братом и сестрой, поскольку с каждым разом накапливались авторитетные прецеденты, но в то же время она вступала в противоречие с церковным запретом, и накопление этих противоречий лишь делало их более зримыми и наглядными.

Правда, противостояние этих тенденций до поры до времени, быть может, смягчалось тем, что запреты на браки между родственниками в 6-й степени принадлежали к числу тех, что задаются не Священным Писанием, не постановлениями Вселенских Соборов и не трудами Отцов церкви, а лишь позднейшей церковной традицией, и потому могут быть как предметом обсуждения, так и объектом уступок. Однако ни одна церковь, будь то в Западной Европе или в Византии, ни в XII столетии, ни в начале XIII в. не считала браки между троюродными дозволенными. Каждый такой династический союз требовал особого разрешения церкви и, если речь шла о практике западноевропейской, был чреват разводом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: