Коллектив авторов - Средневековая Европа. Восток и Запад

- Название:Средневековая Европа. Восток и Запад

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентВысшая школа экономики1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1229-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Средневековая Европа. Восток и Запад краткое содержание

Коллективный научный труд «Средневековая Европа: Восток и Запад» открывает серию публикаций Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, посвященных вечной и вместе с тем неисчерпаемой теме отечественной медиевистики: взаимоотношениям латинского Запада европейского субконтинента и православного (а отчасти и мусульманского) Востока. Из бесконечного разнообразия возможных сюжетов для данного издания отобраны лишь до сих пор глубоко не изученные. Во-первых, разбираются брачные стратегии и стратегии имянаречения в среде правящей элиты разных обществ Северной и Восточной Европы – от Скандинавии до Грузии. Во-вторых, прослеживается циркуляция текстов и идей в средиземноморском регионе на примере распространения подлинных и мнимых сочинений Аристотеля. В-третьих, проводится сопоставление моделей отношения к иноверцам, выработанных на латинском Западе и на православном Востоке. В-четвертых, анализируются посольские церемонии (и их описания заинтересованными свидетелями) при встрече представителей Востока и Запада в 1576 г. И наконец, в заключение показывается, как классическая российская медиевистика XIX–XX вв. сама складывалась в ходе осмысления вопроса именно об историческом соотношении Востока и Запада Европы.

Для историков, филологов, религиоведов и политологов.

Средневековая Европа. Восток и Запад - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

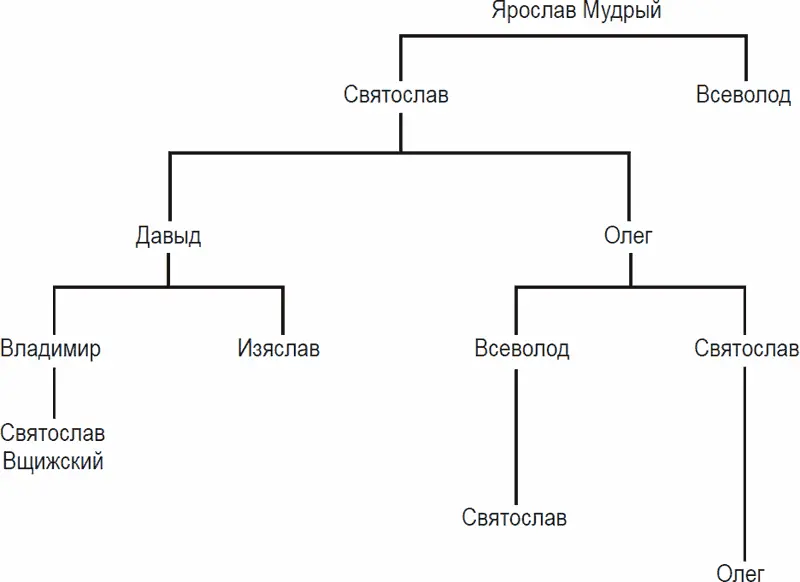

С точки зрения древней родовой иерархии, на это наследие в первую очередь могли претендовать два племянника умершего, родной и двоюродный (оба неслучайным образом также носившие имя Святослав), – Святослав Всеволодич, сын Всеволода Ольговича, и Святослав Владимирович Вщижский (рис. 9), сын Владимира Давыдовича Черниговского [94].

Практически же Святослав Вщижский едва ли мог теперь беспрепятственно заполучить черниговский стол [95]. Не исключено, что этот князь мог бы со временем как-то включиться в борьбу за передел черниговского наследства, однако его ранняя смерть (в 1165 г.), последовавшая менее чем через 2 года, раз и навсегда исключала Давыдовичей из числа претендентов на Чернигов.

Рис. 9. Место Святослава Вщижского в родовой иерархии

Непосредственно же после кончины Святослава Ольговича для участников событий едва ли не главным казалось не только и не столько преимущество в родовом счете, но и простое преимущество во времени, в скорости реакции, и здесь основными конкурентами оказывались родной сын умершего, Олег, и родной племянник, Святослав Всеволодич, каждый из которых имел деятельных сторонников в Чернигове. Святослав же Вщижский непосредственного участия в этой гонке принять не мог.

Тем не менее решающим в борьбе двух соперников, как мы знаем из летописи, оказалось все-таки родовое старшинство: Олег Святославич, хотя и прибыл в Чернигов первым, вынужден был все же уступить город своему кузену [96]. При этом между двоюродными братьями был заключен договор о наделении Святославичей волостями, однако Святослав Всеволодич отнюдь не спешил исполнить все свои обещания по отношению к Олегу и ничего не выделил Игорю и Всеволоду, его младшим братьям [97].

Таким образом, Олег Святославич, при жизни отца не терявший, по-видимому, надежды перенять Чернигов и все права князей черниговской ветви, вынужден был искать, осиротев, могущественных союзников, которые помогли бы ему если не возвратить эти надежды, то хотя бы сохранить тот минимальный княжеский статус, который принадлежал ему и его братьям по праву рождения. Именно в таких условиях и состоялся его брак с дочерью киевского князя, Агафьей Ростиславной, который нарушил церковные правила, касавшиеся дозволенных для женитьбы степеней свойства.

Данный матримониальный союз Олег заключил, будучи человеком взрослым; смерть отца, столь пагубно сказавшаяся на его династических перспективах, вместе с тем дала ему возможность выбирать новых свойственников самостоятельно. Однако, чтобы лучше рассмотреть причины заключения этой поздней, не отвечавшей церковным установлениям женитьбы, небесполезно, на наш взгляд, обратиться к той эпохе, когда совершались браки, благодаря которым вторая женитьба Олега и оказалась не вполне каноничной.

Первый брак Олега и свадьба его сестры с Романом Ростислав ичем отделены друг от друга сравнительно небольшим временным промежутком и приходятся на период ожесточенного противостояния сыновей и внуков Владимира Мономаха: Романа женили в самом начале 1149 г. [98], а Олега – в 1150 г. [99]Это время – середина XII столетия – было чрезвычайно важным для истории свойства у Рюриковичей: род разросся настолько, что внутридинастический брак стал обычным делом, а не редким исключением. Подобные союзы могли теперь задавать целые микросистемы междукняжеских отношений, которые выстраивались при этом по нескольким разным моделям.

Так, именно в эту эпоху начала распространяться относительно новая для Руси модель внутридинастических отношений, которую можно условно обозначить «сват <-> сват», когда брак между детьми служил в первую очередь интересам их отцов. Весьма характерно, что с момента свадеб двух дочерей Юрия Долгорукого в летописном узусе заметным образом распространился самый термин «сватъ», употребляемый по отношению к князьям. Разумеется, для языка как такового этот термин отнюдь не был нововведением, однако возрастание его частотности в русском летописании свидетельствует о важности, которую приобретал с этого времени – конца 1140-х годов – подобный тип свойства в жизни русской династии.

Более старая модель «тесть <-> зять», согласно которой союзнические отношения закладываются между представителями разных поколений, зачастую приобретала отныне новую окраску: в полной мере она разворачивалась лишь в тех случаях, когда младший свойственник оказывался лишен покровительства кровных родичей и тесть функционально замещал собой родного отца (правда, такое замещение, как правило, не только конвенциально, но и ограничено во времени).

Приблизительно в это же время формировалась и структурно более сложная модель «тройственного союза» или, по крайней мере, тройственного мира между несколькими старшими князьями, заключаемого путем двух одновременных браков между их детьми. У истоков подобной комбинации стоял, как правило, киевский князь или тот, кому киевский стол должен был отойти по договору. Такого типа альянс мог быть более или менее равновесным, т. е. в равной мере ориентированным на интересы всех трех сторон, или он мог строиться по преимуществу вокруг фигуры одного из участников ситуации.

Едва ли случайно, что модель двух синхронно заключаемых матримониальных союзов первоначально была отработана на отношениях с половцами. Половецкие браки, не являясь, разумеется, для русских князей внутридинастическими, благодаря длительности и тесноте контактов близки к ним по некоторым параметрам. Так, еще в 1108 г., после победы над кочевниками, трое Рюриковичей – Владимир Мономах, которому предстояло сделаться киевским князем, и двое братьев Святославичей, Давыд и Олег (дед и полный тезка нашего Олега Святославича), – отправились к половцам заключать мир, причем двое из них женили там своих малолетних сыновей: «…иде Володимеръ. и Двдъ. и Ѡлегъ. къ Аепѣ. и [ко] другому Аепѣ. и створиша миръ. и поiа Володимеръ за Юргѧ. Аепину дщерь. Ѡсеневу внуку. a Ѡлегъ поiа за сна. Аепину дчерь. Гиргеневу внуку. м сца генва р. вi. днь» [100].

Здесь, как мы видим, в союз были вовлечены даже не три, а четыре группы актантов. При этом летописец уделяет особое внимание генеалогии половецких невест, тщательно оговаривая имена их отцов и дедов, дабы подчеркнуть их знатность и принадлежность к разным половецким родам, известным на Руси. Благодаря такому договору удалось одновременно установить особые отношения с двумя могущественными кланами кочевников, и в то же время сразу два князя приобрели независимое свойство и поддержку среди половцев. Немаловажно также, что Олег и Владимир, двоюродные братья, пережившие столь много столкновений друг с другом, в данной ситуации действовали заодно и заключили, так сказать, симметричные брачные союзы для своих сыновей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: