Елена Николаева - Фракталы городской культуры

- Название:Фракталы городской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентСтратаd7f2a552-dc64-11e5-b654-0cc47a545a1e

- Год:2014

- Город:СПб

- ISBN:978-5-906150-10-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Николаева - Фракталы городской культуры краткое содержание

Монография посвящена осмыслению пространственных и семантических «лабиринтов» городской культуры (пост)постмодерна с позиций цифровых гуманитарных наук (digital humanities), в частности концепции фрактальности.

Понятия «фрактал», «фрактальный паттерн», «мультифрактал», «аттракторы» и «странные петли обратной связи» в их культурологических аспектах дают возможность увидеть в городской повседневности, в социокультурных практиках праздничного и ночного мегаполиса фрактальные фор(мул)ы истории и культуры. Улицы и городские кварталы, памятники и скульптуры, манекены и уличные артисты, рекламные билборды и музейные артефакты, библиотеки и торговые центры, огненные феерии и художественные проекты – как и город в целом – создают бесконечные фрактальные «узоры» локальной и мировой культуры.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, включая специалистов по культурологии, философии, социальной и культурной антропологии, преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех, кого интересует городская культура и новые ракурсы ее исследования.

Фракталы городской культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Действительно, если понимать культуру как автономное, саморегулирующееся, самоуправляемое, «сбалансированное» единство (П. Сорокин) [50], и далее как сложную нелинейную диссипативную систему (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов) [51], то очевидным становится тот факт, что любое последующее мета-стабильное состояние социокультурной системы, сохраняющей свою целостность, может выстраиваться только на основе некоторых изначальных детерминант – фундаментальных идей и образов – культуры.

В гуманитарном дискурсе эти детерминанты могут называться «прасимволом» культуры (О. Шпенглер), «бо́льшими посылками» культуры (П. Сорокин) или – в рамках синергетической теории – социальными параметрами порядка (Г. Хакен), «сверхмедленными управляющими параметрами мега-уровня» (В. Буданов) или общими параметрами порядка (О. Астафьева).

Среди параметров порядка, предложенных немецким теоретиком, основателем синергетики, Г. Хакеном, долговременными детерминантами являются культура, язык, менталитет, национальный характер , а государство, экономика, этика, табу, мода, научные парадигмы относятся к «кратковременным» [52]. Российский философ О. Астафьева выделяет в качестве общих параметров порядка, под которыми понимаются информационно-ценностные переменные, определяющие базовые условия состояния системы, культурный аспект развития, культуросообразность, принцип соответствия конфигурации культуры историческому этапу, национально-культурный менталитет. Содержательное наполнение общих параметров порядка составляют ценности и идеалы культуры, а также господствующие в обществе культурные коды и стандарты [53].

«Вечные» параметры порядка высшего уровня (мега-уровня), определяющие культурно-цивилизационный тип страны или этно-государственного образования, часто называют управляющими параметрами культуры [54]. Собственно параметры порядка – это долгоживущие коллективные переменные, задающие «язык» и структуру среднего уровня (т. е. социокультурной парадигмы той или иной исторической эпохи). Параметры порядка управляют короткоживущими переменными микро-уровня (т. е. «броуновским» движением индивидуумов и социокультурных групп). При этом развитие системы происходит в соответствии с принципом циклической причинности: параметры порядка определяют поведение частей и, наоборот, части определяют через свое коллективное поведение параметров порядка [55].

Параметры порядка всех уровней представляют собой один из системообразующих механизмов самоорганизации культуры. Именно они определяют динамику развития и способы трансформаций социокультурной системы, а также процессы взаимодействия с другими системами. Иными словами, пределы трансформации социокультурной системы, сохраняющей свою целостность и инвариантные идентификационные признаки, задаются «вечными» управляющими параметрами мега-уровня, а цели и способы модификации – более «быстрыми» параметрами порядка микро– и макроуровней.

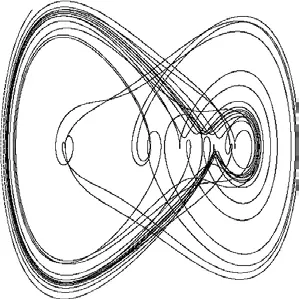

С этих позиций городской аттрактор, который еще называют урбоаттрактором, может быть определен как «устойчивое состояние или этап развития города, наблюдающийся в определенной области социальных, экономических, технологических, природных, экологических параметров и характеризующийся стабильным набором характеристик» [56]. Соответственно, «хаотическая», непредсказуемая динамика культурной системы столичного города – в которой, однако, как во многих культурных феноменах, проглядываются «циклы» и «повторения», – вероятно, может быть описана с помощью того или иного странного аттрактора (Лоренца, Уэды, Хенона и пр.).

Очевидно, что в Новой и, особенно, Новейшей истории город изначально оказывается «географическим аттрактором». При этом столица является доминирующим социокультурным аттрактором («гипер»-аттрактором) в масштабе государства, а иногда и большего геополитического региона – она не только буквально притягивает к себе миграционные и финансовые потоки из разных уголков страны (вектор сжатия), но и продуцирует те политические, социальные, экономические и культурные паттерны, которые рекурсивно воспроизводятся на всех низлежащих уровнях государственного бытия (вектор расширения). Самовоспроизводящиеся «фигуры» социального и символического национально-государственного дискурса доходят до самой элементарной социальной структуры – семьи.

Странный аттрактор Уэды

Странный аттрактор Хенона

Вообще, применительно к феномену города термин «аттрактор» может использоваться нескольких различных смыслах: помимо «пространственного» и «временного» [57], городское пространство как фрактальная система обязательно характеризуется наличием аттрактора особого рода – мы называем его «концептуальным». Аттракторами могут быть также реальные структуры в пространстве и времени, на которые выходят процессы самоорганизации города как открытой нелинейной среды, а также, как нам видится, и сконструированные социокультурные концепты, идеологемы и мифологемы (например, образ Ленина в городском пространстве советской эпохи, «Золотой человек» в новейшей казахстанской истории и т. п.).

Для каждой столицы – небольшого европейского города или гигантского азиатского мегаполиса – гиператтрактор создается механизмами уникальной социокультурной динамики столичной системы и, в свою очередь, определяет дальнейшую ее эволюцию. Именно поэтому попытки повернуть развитие города в направлении, траектория которого не совпадает ни с одним из существующих в городской системе аттракторов, обычно заканчиваются провалом. Но поскольку городские системы по природе мультифрактальны, то в процессе фазового перехода, когда одни городские аттракторы начинают накапливать новые качества, а другие «угасать», возникает возможность смены направления путем выбора одного из активных аттракторов в качестве доминирующего и развития его в настоящий гиператтрактор экономическими, символическими и другими средствами.

Таким образом, урбоаттракторы могут быть, как постоянными, связанными с фундаментальными константами культуры (например, центральная старинная площадь, знаковая дата истории города/государства или так называемый «гений места»), так и сменять друг друга в результате фазовых переходов культуры или в связи с началом нового экономико-политического или технологического цикла.

Важно, что учет исторически сложившихся и появляющихся в ходе развития городской культуры аттракторов, определяющих пространственные и символические конфигурации города как сложной эволюционирующей системы, дает возможность разглядеть реальные черты его будущей организации, и, соответственно, выбирать из спектра возможных целей эволюции те, которые совместимы с фундаментальными параметрами культуры. Проявление порядка из хаоса в социокультурном пространстве происходит по модели, которую О. Н. Астафьева называет «коммуникация-поиск». Именно поэтому «переструктурирование целостности культуры, как качественное преобразование системы в пространстве и времени, сложно предсказуемо и не всегда решается только рациональным управленческим воздействием» [58].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: