Карл Вейлэ - Культура бескультурных народов

- Название:Культура бескультурных народов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Госиздат

- Год:1924

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вейлэ - Культура бескультурных народов краткое содержание

Переиздаваемые Государственным Издательством в серии «Культурно-Историческая Библиотека» работы лейпцигского проф. Вейлэ, посвященные систематическому обзору культуры человечества и ее истории, представляют для сторонников материалистического толкования истории особый интерес теми подтверждениями этой теории, которые дает своим изложением Вейлэ и современные этнологи. Далекий от мысли помочь марксистам, автор составлял свои книжки для правильного понимания колониальных интересов Германии. Из предлагаемой книжки исключены все упоминания о былом величии германской колониальной империи и великих ее задачах, и, думается, книжка от этого только выиграла.

Культура бескультурных народов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Четвертым принципом является удар. Кремень и кусок стали — вот конец этого ряда развития, а два куска кремня, ударяемые друг о друга, сначала для забавы и полусознательно — начало его: то и другое дает искру. Как видим, это изобретение, — поскольку оно, вообще, является изобретением — мог сделать всякий, даже первобытнейший предок человека. Более существенным пунктом в данном случае является применение трута, — на нем-то большая часть человечества и потерпела неудачу. Если мы захотим быть искренними перед самими собою, то должны будем признаться, что для всех нас представляется удивительным столь ничтожное распространение ударного огнива: можно было ожидать встретить его повсюду. В действительности, мы находим его кое-где в Америке, на Огненной Земле, у техуэльчей, в древней Мексике, у алеутов и эскимосов. С появлением его у греков и у нас самих мы уже вступаем в области более высоких форм культуры.

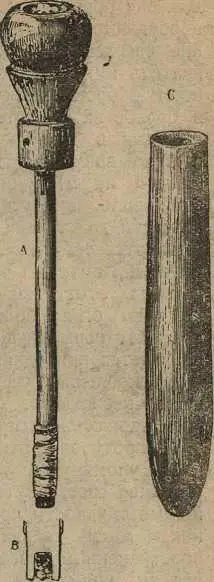

К этим наиболее высоким завоеваниям культуры принадлежат, наконец, воздушное огниво и зажигательное стекло. Последнее знакомо нам еще со школьной скамьи, где нам приходилось слышать об Архимеде, которому даже удавалось зажигать таким образом удаленные предметы. Воздушное же огниво снова выдвинулось у нас на первый план с тех пор, как непопулярный налог на спички успел вызвать серьезное неудовольствие и даже гнев наших домашних хозяек. Воздушное огниво, обычное в восточной Индии и у даяков на Борнео, наряду с несколькими другими, описанными выше огнивами, представляет собою в сущности одно из многочисленных пневматических огнив, давно уже стремящихся войти во всеобщее употребление, — как насос Молле, нагнетательное огниво Дюмонтье и тахопирион. Снаряд этот (рис. 32) состоит из удобного для держания в руке куска дерева, внутри которого высверлена довольно правильно узкая цилиндрическая трубка. Снизу трубка наглухо закрыта. В ней ходит поршень с углублением на нижней части. В это углубление втискивается легковоспламеняющийся трут. Если теперь изо всей силы вдвинуть поршень в трубку, то сжатый воздух разогревается и зажигает трут.

Рис. 32. Воздушное огниво из юго-востока Азии и Борнео. А. Поршень. В. Нижний конец поршня. С. Трубка.

Так описывается в книгах. В Лейпцигском музее есть немало таких воздушных огнив; я перепробовал их все, — но ни одно из них не зажгло шарика трута.

Впрочем, причина неудачи могла заключаться во мне самом или в имевшихся у меня экземплярах снарядов.

Ответ на вопрос, каким образом человек дошел до всех этих приемов, сразу же готовит чрезвычайные трудности, едва только мы упустим из виду или далее отвергнем подробно изложенные нами доводы в пользу приоритета простого сохранения огня человеком. Для того, кто принимает противоположное, сразу же возникает обязанность указать, какие факты могли бы натолкнуть человека на целый ряд изобретений, для которых у него не было никаких предпосылок.

Тем не менее делались попытки ответить на этот вопрос, причем наличность необходимых предпосылок считалась доказанной. Первым предварительным условием, согласно этому взгляду, было изготовление орудий и оружия. То и другое первоначально делалось из дерева и камня, кости и рога; они, как предполагают, несмотря на весьма быструю дифференцировку, долгое время не выходят из круга этих материалов. Для обработки всех этих веществ необходимы разнообразные механические операции, — трение, скобление, сверление, пиление и удар, для того чтобы превратить их в предметы употребления, в наступательное и оборонительное оружие, необходимое человеку в борьбе за существование. При этой многократна изо дня в день повторяемой работе человек имел полную возможность сделать наблюдение, что при каждой из этих операций образуется тепло и что это тепло при усилении рабочего действия может возрасти до степени жара. Далее одни исследователи ссылаются на Пешелевского ледникового Прометея, который, опираясь на свои наблюдения, сознательно доводил этот жар, путем усиленной работы, до вспышки огня; более осторожные, напротив, предоставляют решающую роль случаю: согласно им, огонь появляется при одной из упомянутых операций трения, скобления, сверления, пиления и удара совершенно неожиданно, случайно, как следствие чрезмерного напряжения силы.

В противовес этим теориям Карл фон ден Штейнен в упомянутой ужа главе не раз цитированного описания своего путешествия указывает на неразрешимые трудности при объяснении того, откуда возникла мысль сверлить дерево деревом, — самый распространенный способ добывания огня. Когда, говорит он, наш предок просверливал дерево, то он делал это, без сомнения, с помощью зуба, кости или камня; если бы даже этих материалов не оказалось налицо, ему наверное не пришло бы в голову пробуравливать один кусок дерева другим, чтобы разъединить его на две части; он попросту разламывал, разрезал или раскалывал его или прибегал к связыванию, стягиванию или еще к какому-либо иному способу. Сверление оказалось бы самым трудным делом.

Таким путем мы, следовательно, не достигнем цели; для этого необходимо вступить на тот путь, который был проложен нами с самого начала. И здесь Карл фон ден Штейнен может быть для нас надежным путеводителем.

Человек обладал огнем, берег и усердно ухаживал за ним с вынужденной заботливостью, так как не умел производить его по желанию. Этот уход далеко не следует представлять себе делом очень легким, чем-то вроде детской забавы; напротив, мы увидим впоследствии, что эта новая обязанность коренным образом преобразовала весь социальный порядок юного человеческого рода. Мы увидим, что единственно лишь охранению этого беспомощного, недавно приобретенного «домашнего животного» мы, люди, обязаны нашим уютным домашним очагом, защищающей нас кровлей, семейным чувством, да и всей нашей оседлостью, короче — всем тем, что делает нам жизнь приятной и дорогой. Даже в пустынных, бедных дождями областях наступают моменты, когда тлеющему рассаднику огня угрожает опасность потухнуть. Эта опасность во всяком случае должна быть предотвращена, чего бы это ни стоило. Штейнен очень живо описывает, какого труда стоило его каравану, на обратном пути от источников Шингу до Куйабы, в дождливое время года поддерживать в горящем состоянии «экспедиционное полено», а еще более разводить поутру заново большой огонь. Его люди могли помочь делу только тем, что сдирали кору с мокрых хворостинок, вырезали ножом с внутренней стороны тонкие сухие стружечки и с большой осторожностью и терпением подкладывали их почти поодиночке к тлеющему углю. Кроме того, необходимо было еще непрерывно раздувать огонь, чтобы достичь желаемой цели. Совершенно таким же способом пользуются огнем, по словам Им Турна, и индейцы в Гвиане; относительно же североамериканских индейцев мы уже знаем, что для поддержания жизни их «домашнего животного» они пользовались особыми видами трута.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: