Карл Вейлэ - Культура бескультурных народов

- Название:Культура бескультурных народов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Госиздат

- Год:1924

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Вейлэ - Культура бескультурных народов краткое содержание

Переиздаваемые Государственным Издательством в серии «Культурно-Историческая Библиотека» работы лейпцигского проф. Вейлэ, посвященные систематическому обзору культуры человечества и ее истории, представляют для сторонников материалистического толкования истории особый интерес теми подтверждениями этой теории, которые дает своим изложением Вейлэ и современные этнологи. Далекий от мысли помочь марксистам, автор составлял свои книжки для правильного понимания колониальных интересов Германии. Из предлагаемой книжки исключены все упоминания о былом величии германской колониальной империи и великих ее задачах, и, думается, книжка от этого только выиграла.

Культура бескультурных народов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наконец, третий путь выдвигает вперед явления конвергенции. Это, взятое из зоологии, понятие означает, что генетически, первоначально, совершенно различные породы животных при одинаковых естественных условиях приходят в конце концов к однородным или схожим формам, как, например, это доказано для страусовых Австралии, Южной Африки и Южной Америки. То же явление встречается и в человеческом мире, притом как в физическом, так и в психическом отношении. Всемогущая природа одна создает здесь одинаковые формы.

Не так просто стать на сторону одного из этих воззрений. Современному Нестору среди этнографов, Рихарду Андрэ [2] Проф. Рихард Андрэ скончался 9 февраля 1912 года. ( Прим. ред .).

, мы обязаны двумя содержательными книгами под заглавием: «Этнографические параллели и сопоставления» [3] R. Andree. «Ethnographische Parallelen und Vergleiche». Leipzig, 1889.

. В них автор, — у которого никто из современных этнографов не может оспаривать пальмы первенства в знакомстве с обширнейшим и всеобъемлющим материалом, — показывает на сотнях и тысячах примеров, как разнообразнейшие культурные подобия обнаруживаются у самых различных народов земли. Так, например, вера в счастливые и несчастные дни распространена по всей земле. «Не прислушивайся к крику птиц и не избирай дней», предписывает Моисей (III, 19, ст. 26), напоминая этим о старейшей форме суеверия, которое сохранилось до нынешнего дня и, как замечает Андрэ, своим повсеместным распространением свидетельствует об единстве человеческого духа. У древних римлян в течение всего прекрасного месяца мая запрещалось заключать браки, так как месяц этот считался несчастливым; еще и поныне немецкий моряк неохотно покидает родную гавань в пятницу, опасаясь за исход плавания. Даже немецкий обычай начинать школьные занятия со вторника в сущности коренится в суеверии, будто понедельник — тяжелый день. И так наблюдается повсюду. Почти столь же всеобщее поверье, связанное с «первой встречей». Оно заключается в том, что некоторые животные, люди или предметы, на которые мы наталкиваемся, выходя из дому с зарею, сулят удачу или несчастье и указывают, продолжать ли задуманное дело или бросить его.

Паук под вечер сулит нам счастье и радость; паук поутру приносит заботы и горе, — гласят немецкая и французская поговорки и выражают, таким образом, в общей форме то, что относится, и к другим разнообразнейшим вестникам счастья и несчастья: стадо овец — к несчастью, стадо свиней — к добру; охотник с досадой поворачивает домой, если при выходе ему повстречается старуха и т. п.; кошка или заяц, перебегающие дорогу, — без сомнения, известнейшие у нас примеры этого рода.

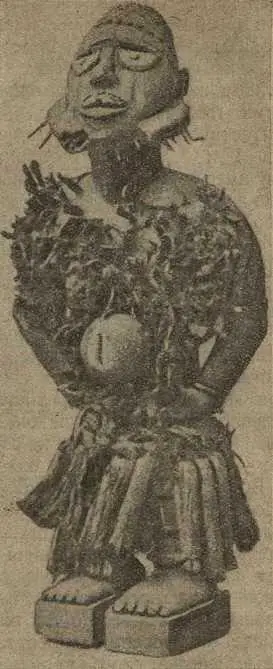

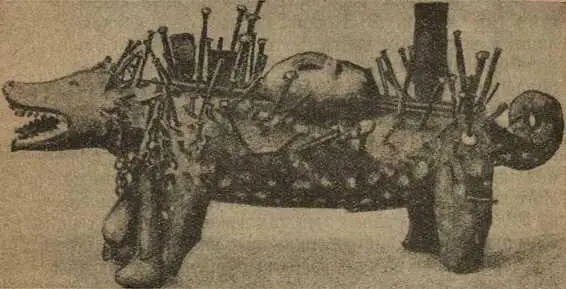

К той же категории принадлежит еще почти столь же всеобщий обычай нагромождать камни над могилами почитаемых покойников или на определенных местах дорог; далее — вера в оборотня или вампира, запрещение известных родов пищи, в особенности для женского пола, вера в таинственные способности кузнецов, которые всюду, где есть железо, пользуются славой людей, не похожих на обыкновенных смертных. Вполне всеобщий характер имеет затем симпатическое колдовство. Если девушка из Верхнего Пфальца обманута возлюбленным, она с различными заклинаниями зажигает в полночь свечу и втыкает в нее иглы, приговаривая: «колю свечу, колю свечу, колю сердце любимое». Тогда вероломный должен умереть. Точно также и японка, убедившись в измене мужа, встает среди ночи, надевает причудливые платья, прибивает изображение неверного мужа к дереву в саду храма и протыкает его гвоздем: в соответствующих частях тела неверный супруг должен испытать боль. В Мекленбурге в следы ног вора вбивают гробовые гвозди, — и вор должен умереть. На берегу Лоанго, в Западной Африке, к северу от устья Конго, на всей культуре лежит печать того симпатического колдовства. Лейпцигский музей народоведения обладает весьма богатой коллекцией деревянных фигур, представляющих людей и разных животных; они со всех сторон утыканы острыми кусками железа туземного происхождения и европейскими гвоздями, которые придают фигурам дикую, фантастическую внешность, как можно видеть на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Мангаке чибоке, великий фетиш майомбе (Зап. Африка). (Оригинал в Лейпцигском музее народоведения).

Рис. 2. Н’коццо, хранитель деревни. Фетиш бавили (Зап. Африка). (Оригинал в Лейпцигском музее народоведения).

Многие из этих так называемых фетишей имеют на своей совести смерть сотен туземцев. Дело здесь в следующем. Если кто-либо терпит какую-либо невзгоду, будь это покража, болезнь или тому подобное, он отправляется к владельцу фигуры, прежде всего такой, которая пользуется славой особенно могущественной и сильно действующей. По уплате обычного, далеко не ничтожного гонорара (африканские колдуны знают свое дело) подозреваемых заставляют вбивать в фигуру по гвоздю. Кто чувствует себя невинным, делает это со спокойной совестью; но горе виновному! Дух фетиша обрушится на него со страшной яростью, если он дерзнет причинить ему боль. Конечно, виновный не осмелится на такой поступок, — и таким образом оказывается изобличенным.

Вот несколько примеров из почти необозримой массы этнографических параллелей, приведенных у Андрэ в упомянутых книгах. В общем этот исследователь стоит на точке зрения Бастиана, то-есть считает одинаковую духовную организацию людей причиной одинаковых явлений; в отдельных случаях, как например по вопросу о так называемом дурном глазе (сглазе), — поверье, распространенном по всему побережью Средиземного моря, — автор считает правильным другое воззрение, именно — взаимное влияние различных народов. Да и трудно рассуждать иначе по отношению к замкнутым областям.

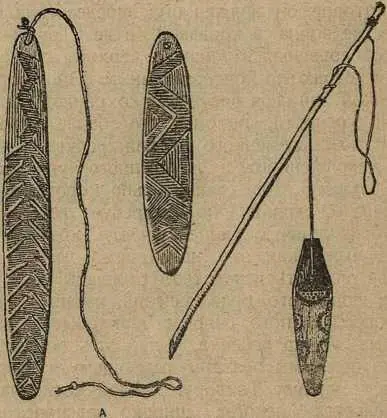

Тем труднее оказывается выбор позиции по отношению к таким явлениям, которые обнаруживаются не в пространственно замкнутых областях, а напротив, выступают беспорядочно и рассеянно в различных, весьма удаленных друг от друга уголках земли. Неизменным гостем рождественских базаров многих наших городов является или был до недавнего времени леший; его трескучие звуки и придавали веселому гулянью подлинный рождественский характер. Оказывается, что весьма отличные от него по виду, но того же действия предметы, которые у нас, этнографов, носят название трещоток или уделок (рис. 3–5), распространены во многих частях земли.

Рис. 3. А. Австралийские трещотки. В. Трещотка бороро (Бразилия).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: