Александр Егоров - Разгром Деникина 1919 г.

- Название:Разгром Деникина 1919 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: ACT; СПб.: Terra Fantastica

- Год:2003

- Город:Москва,СПб

- ISBN:ISBN 5–17–015247–7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Егоров - Разгром Деникина 1919 г. краткое содержание

Из предисловия: Предлагаемая вниманию читателя книга посвящена одному из наиболее драматических периодов этой войны — наступлению Добровольческой армии на Москву, ее неожиданному поражению под Орлом и дальнейшему стремительному отступлению в Новороссию, положившему конец надеждам белых на победу. Гражданская война продлилась после этого еще два года — но именно разгром Вооруженных сил Юга России в 1919 году предопределил ее окончательный результат. Опубликованная в 1931 году работа видного советского военачальника Александра Ильича Егорова (1883–1939) представляет собой оперативный очерк, подробно описывающий боевые действия на Южном фронте в 1919 году с точки зрения советского командования. Автор, бывший полковник старой армии, а впоследствии — советский маршал, с октября 1918 по октябрь 1919 года командовал последовательно 9-й, 10-й и 14-й советскими армиями. В начале октября он был назначен командующим войсками Южного фронта, а с 10 января 1920 года возглавил Юго-Западный фронт, довершивший разгром белых войск на Украине.

Разгром Деникина 1919 г. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы попытаемся изложить одну из последовательных операций 1-й Конной армии в Донецком бассейне, чтобы показать ожесточенную борьбу, которую вели белые за Донбасс, за черное золото, служащее одним из видов расплаты за военную поддержку, получаемую от Антанты.

Красные армии Южного фронта, преследуя белых от линии Курск, станция Касторная, Воронеж, к 25 декабря глубоко вторглись в Донецкий бассейн и своими центральными армиями - 8-й, 13-й, особенно 1-й Конной, - достигли линии рубежа реки Северский Донец.

Несмотря на глубокое вторжение на территорию белых, фронт их армии еще нельзя было считать окончательно «разрезанным».

Белым удалось отступить - а, отступая, сконцентрировать свои основные силы перед фронтом ударной группы Южного фронта (1-й Конной армией). По мере отступления фронт белых суживался, к рубежу реки Северского Донеца им удалось перебросить вновь сформированную 2-ю пехотную дивизию. Таким путем белые в районе Славянская, станция Рубежная, Бахмут (Артемовск) имели возможность сконцентрировать большие силы, численно превосходящие силы ударной группы Южного фронта на этом участке.

Очутившись в такой обстановке, белые пытаются организовать контрудар по красной коннице, они ставят себе задачей опрокинуть 1-ю Конную в реку Северский Донец, задержаться на этом рубеже и спокойно проводить эвакуацию за реку Дон.

Эвакуацию награбленных ценностей, армейских тылов и всевозможных средств для дальнейшей борьбы белые имели возможность проводить по трем железнодорожным магистралям:

1) Изюм - Нырково - Ростов;

2) Лозовая - Славянск - Попасная - Дебальцево - Ростов;

3 ) Гришинск - Иловайская - Ростов.

Потеря этих железнодорожных линий являлась для белых роковой, так как в этом случае фронт окончательно разрезался на две части, белые распылялись и единое руководство рушилось. Это положение вынуждало белых ожесточенно драться в Донецком бассейне.

Если общая обстановка для белых к 25 декабря сложилась благоприятная, то отношение населения - шахтеров - было самое отрицательное: ограниченное продовольствие пряталось; воду, и ту шахтеры давали неохотно.

В каком положении, была 1-я Конная армия к этому времени?

Если на всем фронте белые имели тяжелое положение, то перед фронтом 1-й Конной армии у них обстановка создалась иная. С точки зрения соотношения сил Конная армия была в невыгодном положении - перевес был на стороне белых.

Однако это положение не отражалось на настроении красноармейцев. Налицо было повышенное настроение в частях. Все больше нарастало желание быстрее освободить Донбасс и приступить к освобождению «родных» донских станиц. В конной армии было около 14 %, по отношению ко всей армии, казаков и до 20 % крестьян, вышедших из донских, кубанских степей и Ставрополья.

Тяжело было с людским питанием, особенно с фуражировкой. Но благодаря чудесным отношениям со стороны шахтеров, делившихся последним куском хлеба и последним клочком сена, 1-я Конная не испытывала тех затруднений, которых опасался Реввоенсовет 1-й Конной армии. Кстати сказать, этим делом занимался лично товарищ Сталин. В разговоре по прямому проводу Буденного, Ворошилова со Сталиным со станции Переездная 24 декабря Сталин сообщал, что фураж армии послан.

Пополнение частей огнеприпасами происходило за счет трофеев противника.

100-километровый переход с ожесточенными боями из района станицы Касторной в район Донбасса, несомненно, истощил силы 1-й Конной.

Так, коротко, обстояли дела у 1-й Конной к 25 декабря 1919 г.

Район предстоящих действий изобиловал большим числом железных дорог, идущих, главным образом, с запада на юго-восток. Как основные железнодорожные магистрали, так и железнодорожные линии местного производственного значения, по которым курсировали 5 бронепоездов, несомненно, сужали тактическую и оперативную маневренность конницы обеих сторон.

Основным направлением для удара красных и основными объектами, составлявшими ключ оборонительных действий белых, являлись Бахмут, Никитовка, Горловка, Иловайская, Попасная, Дебальцево, Чистяково.

В этих направлениях и за овладение этими узловыми станциями шли шестидневные ожесточенные бои в Донбассе. Это мы и называем последовательной операцией 1-й Конной армии в Донецком бассейне.

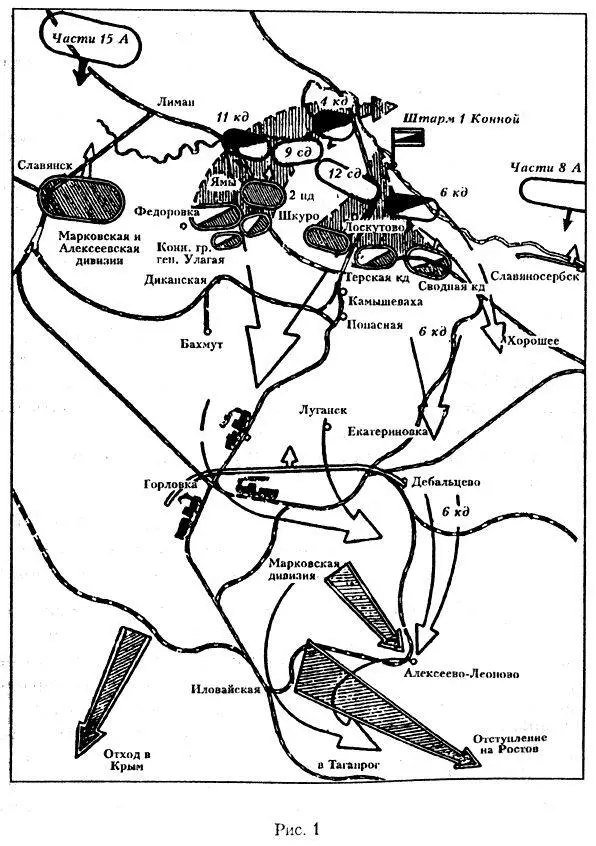

Как указывалось выше, белые пытались организовать контрнаступление. План этого наступления сводился к концентрическим действиям в направлении станция Рубежная, станция Переездная. Осуществление этого плана белые возлагали на конную группу генерала Улагая в составе корпусов Мамонтова, Шкуро, Улагая и 2-й сводной пд.

Эта конная группа и 2-я сводная пд, сосредоточенные к 25 декабря в районе Федоровка, Ямы, должны были нанести удар в северо-восточном направлении. Другая группа белых располагалась в районе Нырково, Шипилово и должна была наступлением с юга на север содействовать удару конной группы генерала Улагая.

Выполняя этот план, белые имели целью разбить 1-ю Конную, отбросить ее за реку Северский Донец, захватить и закрепиться на этом рубеже.

1-я Конная армия, выполняя генеральный план товарища Сталина по разгрому Деникина, решила быстрыми бросками овладеть Донбассом и в первую очередь его основными железнодорожными узлами.

Первый узел сопротивления - по линии Бахмут, станция Попасная; второй - по линии Горловка, Дебальцево; третий - по линии Иловайская, станция Алексеево-Леоново. Эти линии и узлы сопротивления представляли ключ оборонительных действий для белых в Донбассе. Основная цель этого решения сводилась к тому, чтобы разбить живую силу, окончательно разрезать фронт деникинских армий и обеспечить необходимые условия армиям Южного фронта для полной ликвидации белых (рис. 1).

Частные задачи частям 1-й Конной на 25 декабря:

11-й кд совместно с частями 9 сд стремительным налег том овладеть г. Бахмутом и выйти на Яшино, Бахмут, Покровскую, Надежино;

12-й сд наступать к станции Попасная, имея целью в дальнейшем овладеть станцией Ирмино;

6-й кд наступать на Шипилово и вдоль железной дороги Нырково - Луганск на Хорошее; задача - перерезать железную дорогу, оказывая содействие ударной группе армии по овладению Бахмутом, Попасной с северо-востока;

4-й кд (армейский резерв) должна была перейти в район Михайловка и двигаться как бы вторым эшелоном за 11-й кд и 9-й сд.

Тактические действия в соответствии с этим приказом и оперативным замыслом по овладению первыми узлами сопротивления Донбасса сводились к фланговым ударам 11-й кд и 9-й сд с северо-северо-запада на Бахмут, Попасную и 6 кд - с северо-востока за овладение этим же рубежом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: