Карл Беккер - Мифы древнего мира

- Название:Мифы древнего мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Надежда

- Год:1995

- Город:Саратов

- ISBN:5-88618-022-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Беккер - Мифы древнего мира краткое содержание

Мифы древнего мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гиппократ

Блестящим памятником деятельности Ксенофонта как полководца, который обеспечил ему навсегда выдающееся место в военной истории, служит его «Анабасис». В нем он описывает знаменитое отступление 10.000 греков после сражения при Кунаксе. Философия уже и раньше имела видных представителей. То были ионяне, пролагавшие новые пути своими исследованиями. Ряд таких «натуральных философов» (исследователей природы) перечислен выше. Фалес Милетский, Гераклит Эфесский (554 — 483 г.), прозванный «темным» за глубину и загадочность мыслей; Анаксагор из Клазомен (500 — 428 г.), Демокрит из Абдеры (460 — 371 г.), главный представитель античной атомистики. Они старались проникнуть в таинства природы и отыскивали начало вселенной и законы отдельных, частных явлений. С расширением исследований природы неизбежно должна была возвыситься и врачебная наука. Первое научное изложение этой области знания приписывается Гиппократу (470 — 370 г.), уроженцу острова Коса. Так как, по понятиям греков, природа быда населена богами, то народ не допускал, чтобы явления природы, которые казались ему происходящими от непосредственной деятельности божества, рассматривались бы как простые действия законов природы, какими они являются, например, у Анаксагора. Поэтому Гиппократ подвергся обвинению и преследованию как разрушитель народной религии.

Во времена Перикла появился род философов, которые видели в философии не путь к отысканию истины, а лишь средство к достижению своих ближайших целей: богатства и чувственных наслаждений. Их называли софистами, то есть учителями мудрости. Главным их занятием была риторика, в которой некоторые из них достигли замечательного совершенства. Софисты поражали слушателей так же, как удивляет зрителей акробат. На каждый вопрос у них был ответ, на каждое возражение — отговорка, для каждого утверждения — основание или, по крайней мере, мнимое основание. В крайнем же случае они опутывали и приводили в замешательство противника целым рядом быстрых и тончайших ложных выводов.

Первым софистом считался Протагор из Абдеры (480 — 410 г.). За ним следует Горгий (485 — 380 г.), уроженец острова Сицилии. Его современниками были Гиппий из Элиды и Продик из Кеоса. Первые софисты оказали большую услугу формальному развитию литературного греческого языка, но, уже их ближайшие ученики и последователи представляют картину глубокого нравственного и научного падения, достаточно объясняемого словами «софизм» (ложный вывод) и «софистика» (остроумное, обманчивое доказательство); слова эти сохранили свое значение и до настоящего времени. С непозволительным легкомыслием употребляли софисты все средства, чтобы давать понятие и объяснение всему видимому и невидимому. За деньги они учили всевозможным уловкам в речи и спорах, учили говорить так, «чтобы самое дурное обращать в хорошее». Таким образом, они производили самое гибельное влияние на нравственные понятия народа. Когда, наконец, софисты осмелились издеваться над религией, то, конечно, против них выступали люди с возвышенными мыслями, и больше всех — философ Сократ.

16. Сократ и его последователи

Сократ (470 — 399 г.) был сыном скульптора Софрониска и повивальной бабки Фенареты, поэтому впоследствии свой метод преподавания он называл в шутку повивальным искусством, так как посредством вопросов и ответов старался развивать самого человека. Его великий и блестящий ум ратовал за благородство человеческой природы, и он противопоставлял пагубным и соблазнительным основным положениям софистов свою воодушевленную веру в богов, добродетель, истину и справедливость, а их наружной легкомысленности и невнимательности — величайшую задушевную искренность. Побуждаемый внутренним голосом, «даймонионом», Сократ считал своим призванием вращаться в толпе, вступать в разговоры с людьми всех состояний и рассуждать преимущественно о сущности божества, обо всем разумном, истинном и добром, самому учиться у них или задавать им такие вопросы, которые побуждали бы к самопознанию, к исканию истины и нравственному самоусовершенствованию.

Сократ

В противоположность надменным софистам, воображавшим, что они все знают, он был убежден в недостаточности познания. «Я знаю, что я ничего не знаю», — часто говорил он и со свойственной ему иронией указывал на неясность многих общепринятых понятий. Люди, по его мнению, должны следовать изречению, начертанному на храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя». К этому Сократ присоединял свое главное правило: добродетель есть знание. То есть человек должен понять, в чем заключается благочестие, справедливость, мужество и другие добродетели. Когда человек вполне уяснил себе сущность этих добродетелей, он может пользоваться ими. Люди заблуждаются лишь вследствие своего невежества, но, познав истину, справедливость и благо, они не могут не полюбить их. Таким образом, источник зла в мире это недостаточность мышления и знания. Однако в том, что высшее знание не влечет за собой неизбежно нравственного совершенства, Сократу пришлось убедиться на своих собственных учениках Алкивиаде и Критии. В то время как софисты стремились к выгоде и чувственным наслаждениям, Сократ бескорыстно отдавал свое время и свой труд на пользу других. Вспыльчивость своей жены Ксантиппы он переносил с величайшей покорностью. Свои обязанности гражданина он исполнял как на войне, так и во время мира самым добросовестным образом и всегда был готов жертвовать жизнью за отечество. Он участвовал в походе против Потидеи во Фракии и сражался при Делии. Сократ везде являлся образцом умеренности, воздержания и безропотного перенесения всяких лишений. Во время похода в Потидею, хотя зима была такая суровая, что никто не решился отправиться в этот поход без теплой одежды, Сократ шел босиком и в своем обычном плаще. Несмотря на почти безобразную внешность — толстый вздернутый нос и плешивая голова — ученики Сократа испытывали на себе очарование своего учителя. Для того, чтобы побывать в обществе Сократа, Антисфен не пугался пути, совершаемого им ежедневно из Пирея в Афины, а Эвклид, уроженец Мегары, не останавливался перед опасностью, которой подвергался, так как во время Пелопоннесской войны ни один меганянин под страхом строжайшего наказания не смел являться в Афины.

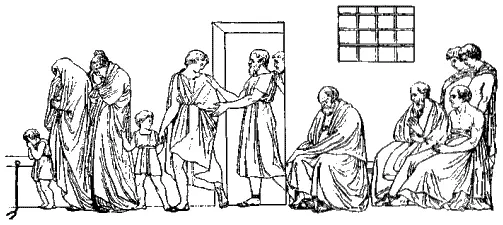

Прощание Сократа с семьей

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: