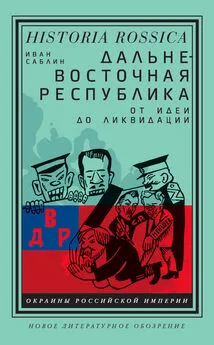

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Название:Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1240-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Саблин - Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации краткое содержание

Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, и социальное положение китайцев было неблагоприятным. Иерархия групп населения в регионе была одновременно следствием внутриимперского неравенства разных этнических, религиозных и социальных категорий, а также межимперского дискурса, связанного с дальневосточным вопросом, выдвигавшим на передний план конкуренцию между «расами». Потенциальная роль «желтого труда» в мировой экономике представлялась очень важной, но вместе с тем, по мнению многих современников, «желтая опасность» европейской цивилизации требовала европеизации Азиатско-Тихоокеанского региона [29] Hsu C. Y . A Tale of Two Railroads: «Yellow Labor», Agrarian-Colonization, and the Making of Russianness at the Far Eastern Frontier, 1890s–1910s // Ab Imperio. 2006. № 3. Р. 217–253; Lewis R. E. The Educational Conquest of the Far East. N. Y.: F. H. Revell Company, 1903.

. Тенденция к «национализации» (переходу от династического государственного образования к национальному государству), набиравшая обороты в Российской империи начиная со второй половины XIX века, а также мировой империализм подталкивали правительство к политике русификации и христианизации. Впрочем, несмотря на общую принадлежность китайцев, корейцев и японцев к «желтой расе», российские чиновники относились к ним по-разному. За исключением антикорейски настроенного Павла Федоровича Унтербергера, губернатора Приморской области в 1888–1897 годах и приамурского генерал-губернатора в 1905–1910 годах, большинство чиновников лучше относились к корейцам, чем к китайцам. Местные власти, ссылаясь на лучшую интегрированность корейцев в жизнь империи, позволили им в 1890-е годы массово перейти в российское подданство. В то же время многие корейцы селились вдоль границы, что вызывало тревогу у ряда чиновников. Регулярно звучали предложения ограничить корейскую иммиграцию и переселить корейцев подальше от границы [30] Sablin I., Kuchinsky А. Making the Korean Nation in the Russian Far East.

.

Китайцев периодически воспринимали как представителей враждебного государства. В соответствии с Айгунским договором китайские жители Приморской области сохранили Цинское подданство, и это сыграло свою роль в так называемой «манзовской войне» 1867–1868 годов, начавшейся с попыток взять под контроль экономическую деятельность китайских старателей и переросшей в китайское восстание против России. После этого конфликта администрация стремилась установить контроль над китайцами, что, в частности, привело к их массовой регистрации в 1880-е годы. В 1900 году, когда Россия принимала участие в подавлении антиимпериалистического Ихэтуаньского восстания (1899–1901 гг.), несколько тысяч китайцев были убиты в Амурской области. После бомбардировки Благовещенска китайскими войсками и российской оккупации правого берега Амура военный губернатор Амурской области Константин Николаевич Грибский приказал выселить всех китайцев на другой берег реки. Русская армия и поселенцы-казаки (в том числе и дети) загнали в Амур порядка 4 тысяч китайцев; тех, кто шел слишком медленно или пытался избежать верной смерти в воде, хлестали нагайками, рубили саблями, в них стреляли; до правого берега добрались не более 100 человек. В следующие дни подобным же образом были убиты еще несколько сотен китайцев. Хотя были люди, осуждавшие власти за подобные действия, широкого общественного резонанса благовещенская резня не вызвала [31] Дятлов В. И. «Благовещенская трагедия»: историческая память и историческая ответственность // Дружба народов. 2012. № 10. С. 173–189; Glebov S . Between Foreigners and Subjects: Imperial Subjecthood, Governance, and the Chinese in the Russian Far East, 1860s–1880s // Ab Imperio. 2017. № 1. Р. 86–130; Stephan J. J. The Russian Far East. P. 71–75, 79.

.

Дискурс «желтой опасности» присутствовал в российской и международной прессе и во время Русско-японской войны. Параллельно с этим в европейской прессе существовал и мотив принятия Японии как нового современного государства и восхищения тем, с какой скоростью были достигнуты такие успехи, в то время как России порой отказывали в праве считаться частью Европы. Хотя в российской пропаганде Японию принижали, Русско-японская война стала крупнейшим поражением петербургской внешней политики со времен Крымской войны. Дальневосточное наместничество не пережило эту войну. Алексеев, главнокомандующий российской армией в регионе на начало войны, был в 1905 году освобожден от должности. Русско-японская война стала одной из причин Первой русской революции и обозначила начало кризиса империи, в конечном счете приведшего к ее падению. Хотя 1 мая 1904 года по причине войны режим порто-франко был возобновлен, война и революция привели к увеличению государственного присутствия в регионе. В 1904 году в Приморской области было введено военное положение, а в 1905 году за ней последовала и Амурская область. Но, несмотря на это, контроль государственной власти едва ли распространялся за пределы городов и железной дороги [32] Dower J. W. Yellow Promise/Yellow Peril: Foreign Postcards of the Russo-Japanese War (1904–1905) // MIT Visualizing Cultures. n/d. Интернет-версия: https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/yellow_promise_yellow_peril/index.html (дата обращения: 17 февраля 2018 г.); Из истории таможенной службы России на Дальнем Востоке: Документы и материалы (1899–1925 гг.) / Сост. Н. А. Беляева, В. В. Горчаков, В. Н. Зубков, А. А. Торопов, Н. А. Троицкая. Владивосток: РИО Владивостокского филиала РТА, 1999; Millard T. F . The New Far East. N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1906. Р. 1–2; The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero / Еds. J. W. Steinberg, B. W. Menning, D. Schimmelpenninck van der Oye, D. Wolff, Sh. Yokote. Leiden: Brill, 2005. Vol. 1; The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero / Еds. D. Wolff, S. G. Marks, B. W. Menning, D. Schimmelpenninck van der Oye, J. Steinberg, S. Yokote. Leiden: Brill, 2007. Vol. 2; Wolff L . Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994 ( Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003).

.

В 1905 году Приамурское генерал-губернаторство было переселенческой колонией и главным аванпостом экспансии Российской империи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Плотность населения продолжала оставаться неравномерной: наиболее населенными были южные районы, прилегающие к Транссибирской магистрали и границе. Присутствие официальных властей во Владивостоке и других городах сочеталось с относительным отсутствием государственного контроля в регионе в целом, в особенности в сельской местности. Противоречия между коренными жителями и переселенцами в Забайкалье все в большей степени напоминали то, что происходило в Туркестане, а резня в Благовещенске продемонстрировала, что китайцы, подобно евреям на западе империи, находились в крайне уязвимом положении.

Настоящая книга, уделяя особое внимание интеллектуальным истокам ДВР и ее истории, посвящена развитию леволиберального имперского национализма в Российской империи и его присвоению большевиками в годы имперской трансформации. Поскольку речь идет не о оформившейся идеологии, а о гетерогенном дискурсе и наборе политических стратегий, термины «левый», «либеральный» и «имперский» в его описании служат маркерами, объединяющими различные идеи, как партикуляристские (относящиеся к конкретным группам), так и общеимперские, которые циркулировали в имперском и постимперском пространстве и за его пределами. Слово «левый» объединяет всех тех, кто был недоволен социальным и экономическим неравенством и считал социализм (или, в более широком смысле, социально ориентированную экономическую систему) решением проблем империи. Слово «либеральный» относится к защитникам гражданских прав, а также к тем, кто хотя бы на словах поддерживал демократическую политическую систему (для многих социалистов политическая демократия была не конечной целью, а лишь средством достижения социализма). Наконец, слово «имперский» было использовано аналитически, чтобы обозначить инклюзивность этого гетерогенного дискурса (то есть включение всего населения империи в имперское национальное сообщество) и соответствовавшей ему политики управления разнообразием, включавшей в себя присвоение тем или иным категориям населения особых групповых прав и перестраивание имперских иерархий. Оно также указывает на верность Российской империи как форме политической организации и как конкретному государству, которое было необходимо не только реструктурировать, но и защищать от внешних сил – в первую очередь от Германии в годы Первой мировой войны, а позже от Японии и других участников интервенции стран Антанты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Саликов - Дальневосточная опора прочная… [litres]](/books/1056144/andrej-salikov-dalnevostochnaya-opora-prochnaya-lit.webp)