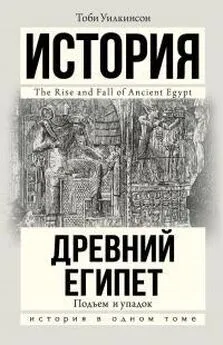

Тоби Уилкинсон - Древний Египет. Подъем и упадок

- Название:Древний Египет. Подъем и упадок

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тоби Уилкинсон - Древний Египет. Подъем и упадок краткое содержание

Древний Египет. Подъем и упадок - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тот факт, что Египет не остался раздробленным на ряд соперничающих центров власти или воюющих между собой городов-государств, как случилось со многими соседними странами, а вместо этого был объединен при Нармере, также можно объяснить влиянием Нила. Река всегда служила транспортной артерией для всей страны. Жизнь в Египте полностью зависит от животворящих вод Нила и ныне — а в древние времена никакое сообщество в Долине не могло выжить на расстоянии нескольких часов ходу от реки. Вынужденная близость населения к Нилу позволяла господствующему классу осуществлять полный экономический и политический контроль над народом без особого труда.

Будучи основным географическим фактором страны, Нил также служил для всех египтян чем-то вроде грандиозной метафоры. Поэтому правители Египта отводили реке и ее ежегодному разливу ключевую роль в государственной идеологии, которую они разработали, чтобы оправдать свое господство в глазах населения. Политическую ценность религиозной доктрины можно отчетливо разглядеть, если мы обратимся к одному из самых ранних мифов о сотворении мира, разработанных в Иуну (греческий Гелиополис). Согласно этому рассказу, океан Нун отступил, открыв земляной холм, точно так же, как суша выступала из-под воды после паводка. Таким образом подчеркивался творящий потенциал, скрытый среди хаоса. «Первозданный холм» стал сценой для акта творения, а бог-демиург возник одновременно с холмом и сидел на нем. Имя его, Атум, означает одновременно и «цельность», и «небытие». В египетском искусстве Атума обычно изображали в двойной царской короне, поскольку он считался творцом не только Вселенной, но и политической системы Древнего Египта. Смысл этого отождествления ясен и однозначен: если Атум был и первым живым существом, и первым царем, тогда упорядоченность творения и порядок политический взаимозависимы и неразделимы. Сопротивление царю или его учреждениям приравнивалось к безбожию.

Несколько иная версия мифа повествует о том, как на возникшем холме вырос тростник, и бог неба в облике сокола слетел на него, поселился на земле и тем самым благословил ее. На всем протяжении истории фараонов каждый храм в Египте служил напоминанием об этом моменте творения: святилища старались располагать на возвышениях — «копиях» первозданного холма; творение как будто постоянно возобновлялось. Далее миф касается основных параметров бытия: разделение людей на мужчин и женщин; создание стихий воздуха и воды; противопоставление земли и неба; и, наконец, явление первой семьи богов, которым, как и водам Нун, породившим их, были свойственны признаки и порядка, и хаоса. Всего, вместе с Атумом и его прямыми потомками, упомянуто девять божеств — это число, три раза по три, в представлении древних египтян было символом исчерпывающей полноты.

История творения в ее древнеегипетской версии отличается философской сложностью и тонкостью обоснования царской власти — но наибольший интерес представляет то, как глубоко отразилось в коллективном сознании древних египтян уникальное сочетание противоположностей окружающей среды: размеренность и внезапность, надежность и угроза, и ежегодная надежда на возрождение и новую жизнь. Это раз и навсегда определило облик их цивилизации.

Обе страны

Нил был не только основой и вдохновителем древнеегипетской культуры; он также являлся и стержнем, скрепившим всю историю страны, свидетелем царских кортежей, перевозки обелисков, процессий богов, военных походов. Долина и дельта Нила — «Обе страны», по терминологии самих египтян, — были тем фоном, на котором происходили подъемы и падения Древнего Египта; географическое строение страны служит ключом к пониманию долгой и сложной истории Египта.

От древних времен до нас не дошла ни одна карта Египта, но, если бы такая была, нам бросилось бы в глаза существенное отличие от карт современных. Древние египтяне ориентировались относительно юга, поскольку именно с юга течет Нил, и с юга начинался паводок. В их понимании юг находился «наверху», а север — «внизу». Египтологи увековечили этот необычный взгляд на мир, обозначив южную часть страны как «Верхний Египет», а северную — как «Нижний Египет». В соответствии с этой ориентацией запад находился справа (в Древнем Египте эти слова были синонимами), восток — слева. Египет образно называли «Два Берега», ставя знак равенства между всей страной и долиной Нила. Другим, более расхожим, было название Кемет, «Черная Земля», относящееся к темной аллювиальной почве, источнику плодородия; с ней контрастировала Дешрет, «Красная Земля», то есть пустыня. Что касается Нила, у египтян не было нужды в особенном именовании: это была попросту Итеру, «Река». В их мире другой не было.

Хотя Нил и способствовал объединению, характер его течения отнюдь не однороден. На своем пути от Тропической Африки к Средиземному морю он формирует самые различные ландшафты, которыми древние египтяне научились пользоваться. Они считали, что Река начинается от Первого порога, близ современного города Асуан, — узкого места с очень быстрым течением, которое образовано выходами твердых гранитных пород. Каждый год в начале разлива прибывающая вода, стиснутая здесь высокими берегами, громко ревела и бурлила. На этом основании древние египтяне верили, что поток возникает из глубокой подземной пещеры под Порогом. На усеянном валунами острове Абу (греческий Элефантина) посреди Нила они поклонялись силе природы в облике бога-барана Хнума, там же находился колодец, с помощью которого измеряли высоту подъема воды, чтобы заранее узнавать о приближении паводка [19] Всего на Ниле есть 20 порогов, из них 6 — самые крупные. Только один находится на территории Египта, остальные — в Судане. Эти пороги представляют собой не торчащие посреди русла камни, а скальные стены, тянущиеся по обоим берегам на многие километры (от полутора десятков до сотни), стиснутый ими поток делает водную преграду совершенно непреодолимой. Долина Нила в районе первых порогов очень узка: ширина ее здесь всего около километра — при ширине 20 километров в самом широком месте выше. Поэтому Первый порог служил и естественной границей, и наилучшей защитой Египта. (Прим. перев.)

.

Опасные быстрины и подводные камни делали Первый порог непроходимым для судов, но древние египтяне сумели извлечь пользу и из этого неудобства. Абу («слоновый [город]», названный так из-за его участия в торговле слоновой костью) стал южным пограничным форпостом Египта: ведь его было легко защищать, и с этого места можно было следить за подходами к реке со стороны юга. Абу также был естественным отправным пунктом для караванов, направлявшихся через Куркур, Дункул и оазис Салима к тракту, известному теперь как Дарб эль-Арбайн («сорокадневная дорога»), который идет от Эль-Фашера в Дарфурской области Судана до Асьюта в Египте. Он и в древности также был главным торговым путем через Сахару в направлении с севера на юг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Тоби Уилкинсон - Древний Египет. Подъем и упадок [калибрятина]](/books/1062111/tobi-uilkinson-drevnij-egipet-podem-i-upadok-ka.webp)

![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/1125950/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-polo-kto-takie-italyanskie-etruski-drevnij-egipet-skandinaviya-ru.webp)