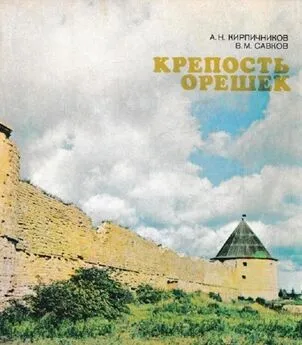

Анатолий Кирпичников - Крепость Орешек

- Название:Крепость Орешек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Крепость Орешек краткое содержание

Крепость Орешек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Орешке для подъема с территории крепости на площадку боевого хода были построены три каменные лестницы, примыкавшие к пряслам у более вероятных мест атаки. Не случайно поэтому, что у стены, обращенной к южной, московской стороне, всхода не сделано.

Наибольшей опасностью было разрушение участков стен артиллерией и проникновение врага через проломы. Боевой ход по всей стене, связывавший воедино все пункты обороны, обеспечивал быструю переброску защитников крепости и оружия на более опасное место.

Особый интерес представляет каменная аркада, ограждавшая весь боевой ход с внутренней дворовой стороны. Она совершенно разрушена, но ее изображение имеется на чертежах 30-х годов XVIII века. Ничего подобного в других русских крепостях Северо-запада Руси не встречалось, и поэтому исследователи отнесли постройку аркады к петровскому времени. Но оказалось, что на одном из шведских чертежей Нотебурга изображена такая же аркада. Значит, возвели ее шведы? Однако ни в их чертежах, ни в переписке нет упоминаний о строительстве аркады.

Внимательно изучив кривизну арочных проемов, можно с уверенностью сказать, что они по стилю и приему кладки напоминают аркады галерей псковских и новгородских построек. Это не единственный пример, когда традиционный мотив гражданского строительства удачно использовался в оборонном зодчестве.

В планах крепости XVII и XVIII веков, очевидно из соображений секретности, не показаны внутренние лестницы и переходы. После тщательного исследования удалось вскрыть и внести в чертежи всю развитую сеть галерей, камер, боевых печур, продуманно расположенных в толще крепостной стены. Глядя на план, можно убедиться в отлично разработанной системе перекрестного огня.

Необходимости в устройстве «слухов» (узких, глубоко заложенных в грунте проходов) в Орешке не было. Островное положение исключало возможность подкопа. Поэтому ссылки некоторых авторов дореволюционного времени на существование подземных ходов, ведущих к Неве, не обоснованы.

Надежность ограждающей водной системы, устойчивость стен, тщательная разработка деталей — все это говорит о большом опыте и прекрасной осведомленности русских зодчих в обороне крепостей.

Но все же один просчет в обороне Орешка был, хотя и не по вине строителей. Быстрое развитие артиллерии, увеличение веса и пробойной силы ядер сделали особенно уязвимой южную стену. Именно Наугольная и несуществующая ныне Подвальная башни с пряслом между ними больше других подвергались разрушению, так как бомбардировка крепости при всех осадах начиналась с островков, расположенных напротив, у левого берега Невы.

Изучая чертежи петровского времени, а затем и присланные из Стокгольма, исследователи установили, что эти башни и стена между ними значительно утолщены. Прикладка камнем велась с внешней стороны, это хорошо видно в натуре. Но снова загадка: кто осуществлял прикладку — шведы или русские, понявшие свои просчеты? Облицовка в этом месте многократно подновлялась, так что судить по внешнему виду трудно.

Пришлось опять обратиться к архивным и литературным источникам. Шведский хронист Е. Тегель, повествовавший о походе Якова Багге к Орешку в 1555 году, поясняя раздумья о выборе места для обстрела крепости, отметил: «А стена в замке против этого острова (Монашеского, или Никольского, где были поставлены орудия шведов) была толщиной в три сажени, о чем рассказали русские пленные». И действительно, это единственный участок, где стена после усиления стала толщиной около 6,5 метра (то есть три сажени), а в других осталась такой же, как была, — 4,5 метра. Форма боевых печур при этом изменилась, а бойницы получились раструбом. Из этого можно сделать вывод, что стену утолщали русские.

Однако, несмотря на утолщение этого участка чуть ли не в полтора раза, он продолжал оставаться самым опасным, и в 1740 году было принято решение не стену укреплять, а срыть все близлежащие островки.

В Центральном государственном историческом архиве хранится «Диспозиция, учиненная для произведения работ при Шлиссельбургской крепости сентября 1 дня 1740 года». В ней записано: «Острова, имеющиеся против крепости в стороне к Шлиссельбургской слободе, на которых при взятии той крепости российские батареи были, надлежит снести, дабы и при самой низкой воде неприятелю для батарей служить не могли».

Общий периметр крепостных стен XVI века вместе с цитаделью приближался к километру. Они сложены целиком из каменных плит. Все башни поставлены у изломов стены, несколько возвышаясь над нею. Как выяснилось, их сопряжения с пряслами начертаны с повторяющейся закономерностью, что лишний раз подтверждает предположение о единовременности постройки всего комплекса укреплений. Устройство в башнях боевых печур, входов и внутренних галерей, соединяющих их нижний ярус с бойницами прилегающих стен, совершенно однотипно. Много общего в композиции башен Орешка с нижегородским кремлем, как будто они выполнены одними и теми же строителями. В нижегородском кремле также есть Княжья, Кладовая и Часовая башни. Эти названия говорят о том, что башни использовались в хозяйственных целях. Например, на Мельничной башне в Орешке действительно стояла ветряная мельница, и сильные ветры Ладоги приносили пользу защитникам острова.

Для древнерусских крепостей была типичной шатровая форма крыш башен. Она лучше предохраняла строения от влаги и придавала городу характерный запоминающийся силуэт. Крыши часто горели и разрушались. Очертания и конструкции крыш Орешка напоминают башни древнего Новгорода, Пскова, Псково-Печерского монастыря.

В общей системе обороны каждая башня имела свое назначение. Достаточно взглянуть на план крепости, чтобы понять, что Наугольная башня, обращенная в сторону наиболее вероятного появления врага, являлась ответственным звеном обороны. Как грозный страж, охраняла она крепость, держа под прицелом своих орудий русло и берега реки. Не случайно утолщение стен крепости началось с Наугольной башни: именно она принимала на себя первые удары противника.

Башни Княжая, Головкина и Флажная очень сходны между собой по размерам и внешнему виду, а главное — по расположению бойниц, лестниц с витыми маршами и внутренних переходов. Они все круглые, а их нижние ярусы перекрыты каменными сферическими сводами.

Воротная башня (единственная четырехугольная) — одно из интереснейших сооружений московского периода. По внутреннему устройству и планировке ее можно отнести к лучшим образцам средневековой фортификации. Через нее пролегал главный путь в крепость, и потому она подвергалась ударам всех видов оружия, применявшихся во время штурма. Стены ее очень пострадали, бойницы растесаны, облицовка заменена. Только зондированием кладки удалось разобраться в ее структуре и восстановить утраченное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: