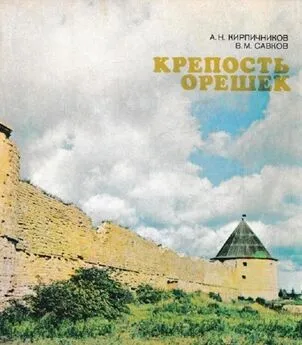

Анатолий Кирпичников - Крепость Орешек

- Название:Крепость Орешек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Кирпичников - Крепость Орешек краткое содержание

Крепость Орешек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

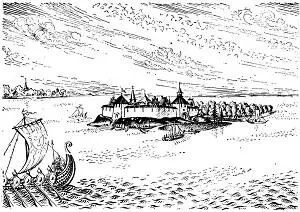

Площадь городка, судя по распространению культурного слоя, составляла 8500 квадратных метров и была тесно застроена деревянными избами. В. И. Кильдюшевский обнаружил 17 из них. Исходя из того, что площадь каждого из таких домов, включая проходы и пристройки, составляла 50–55 квадратных метров, что в острожке было две взаимно перпендикулярные улицы шириной 4 метра и, очевидно, церковь и какие-то общественные здания, количество одновременно построенных жилищ приближалось к 130, а численность их обитателей к 400. Взрослые 100–130 мужчин — хозяева жилищ, очевидно, и составляли гарнизон острова. Таким рисуется пограничный городок, возникший у берегов Невы в эпоху могущества Великого Новгорода. Послы шведского короля, прибывшие в 1323 году на остров, чтобы заключить «вечный мир», с удивлением и тревогой увидели новую крепость, которая отныне стала центром большой пограничной округи, начинавшейся на реке Сестре и включавшей устье Невы.

По Ореховскому миру была определена русско-шведская граница и тем самым приостановлена агрессия шведов внутрь страны. Этот договор предусматривал и свободу сухопутной и морской торговли. Ореховский мир хотя и не стал вечным, но действовал в течение почти трех столетий.

Летописец отметил, что мир 1323 года был заключен «по старой пошлине», то есть по прежней договоренности. Это подсказывает, что существовали более ранние двусторонние русско-шведские соглашения.

Предположительно датировать их можно по двум примечательным находкам — свинцовым вислым печатям, обнаруженным В. Кильдюшевским при раскопках построек первоначальной Ореховской крепости. На этих печатях, скреплявших документы XIII века, — имена князей, крупных политиков своего времени — Ярослава Всеволодовича и Андрея Александровича. Но тогда город еще не был основан. Остается предположить, что эти акты, скореє всего, были привезены из Новгорода вместе с дипломатическими документами, необходимыми в период переговоров со шведами. Таким образом, найденные печати дают основание предполагать существование в городе у берегов Невы привезенного из Новгорода архива. Среди документов этого архива могли быть и относящиеся к 1220–1230 годам.

Новгородский форпост первоначально назывался по имени острова — Орехов, Ореховый, Ореховец. С 1352 по 1404 год к этим названиям добавляется новое — Орешек. С 1404 года в документах упоминается исключительно это новое название. Прошло, таким образом, 80 лет, прежде чем поселение обрело собственное имя, не совпадающее с названием острова.

Административно и политически крепость и город Орешек в течение XIV–XV веков зависели от Новгорода. Новгородцы отдавали город «в кормление» приглашенным князьям, которые должны были руководить войском и защищать крепость. Вступая во владение городом, приглашенный князь приносил присягу. «Который пойдут иноплеменници на Новгород ратью бронитися от них князю с новгородци съединого». Орешек не был наследственным владением какого-либо одного князя. В первые сто лет своего существования он часто доставался литовским феодалам Гедиминовичам, в дальнейшем его владельцами стали русские князья.

Пограничная служба на Неве была связана с риском, и некоторые князья этим явно тяготились. В 1338 году новгородцы вели со шведами под Ореховом безуспешные переговоры о мире, а военный начальник ореховцев князь Наримунт отсиживался в Литве.

«Много посылаша по него, и он не идяше», — с иронией пишет о нем летописец.

Самые драматические в истории новгородского Орехова события разразились в 1348 году. Они привлекли особое внимание летописца, благодаря чему до нас дошли ценные подробности о первоначальном Орехове и его укреплениях. Шведский король Магнус Эриксон предпринял крестовый поход на Русь. Прибыв с наемниками в устье Невы, король послал новгородцам приглашение на диспут, чья вера лучше — православная или католическая. Новгородцы ответили, что для состязаний о превосходстве веры пусть король отправляет послов в Царьград, а для разбирательства пограничных обид они готовы явиться. В ответ Магнус потребовал, чтобы русские приняли католическую веру, и двинулся к Орешку.

Воспользовавшись отсутствием Наримонта, шведское войско «с многими кораблями и людьми» взяло крепость. Осада, по-видимому, была недолгой, а сопротивление сломлено «льстивыми» обещаниями. Был пленен весь посольский корпус, участвовавший в предшествующих переговорах со скандинавским соседом, — 10 новгородских бояр во главе с тысяцким Авраамом. Горожане были отпущены за выкуп.

Шведы оставили в городе гарнизон из 800 человек. Это был крупный успех противника. Под угрозой оказался весь район Невы.

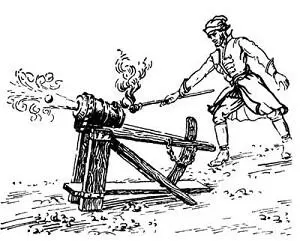

Семь месяцев владели враги Ореховом. В том же 1348 году новгородцы после длительной осады отважились на штурм городка. К деревянным стенам подкинули горящий хворост, они загорелись. Шведы устремились в каменную башню. Новгородцы, сокрушая врагов, ворвались в укрепление. В пламени штурма крепость 1323 года сгорела. Нетронутой, очевидно, осталась лишь башня, послужившая последним прибежищем осажденным.

По летописным описаниям мы можем представить себе первоначальный вид Орехова, обнесенного деревянной круговой стеной с одной каменной башней. Такие образцы в северорусском крепостном зодчестве известны нам по Изборску (между 1303 и 1330 годами) и Кореле (1364 год). Судя по башне 1364 года, обнаруженной в Кореле, диаметр подобной постройки достигал 9 метров. Все же Ореховская крепость вряд ли занимала весь остров. Подтверждение этому мы находим и в таких летописных выражениях, как «оступи», «приступиша», «прикинув примет» (то есть хворост), словно речь идет о сухопутной осаде высадившегося на остров войска.

События, разыгравшиеся на Ореховом острове в 1348 году, имели последствия: в 1350 году состоялся обмен пленными, и тогда же «ореховским серебром» была поновлена церковь Бориса и Глеба в Новгороде. Так как Орехов только что пережил бедствия войны, то правдоподобна версия историка и писателя Н. М. Карамзина, что серебро на украшение крупнейшей новгородской церкви было трофейным.

В связи с пожаром крепости возникла необходимость вновь срочно укрепить Орешек. В 1352 году новгородские бояре и «черные люди» били челом своему владыке архиепископу Василию, чтобы он, как гласит летописное сообщение, «ехал и устроил башни в Орехове». Наказ был выполнен в короткий срок, и вскоре среди невских волн поднялся новый «град каменный» Орешек. Крупнейший новгородский политический деятель и дипломат того времени архиепископ Василий, видимо, хорошо разбирался в военном деле. С его именем связаны крупные работы по строительству каменных укреплений Новгорода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: