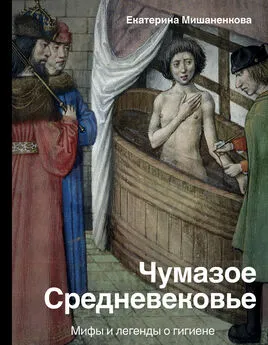

Екатерина Мишаненкова - Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене

- Название:Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-123042-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Мишаненкова - Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене краткое содержание

В Средние века люди были жутко грязными и вонючими – никогда не мылись, одежду не стирали, рыцари ходили в туалет прямо под себя, в доспехи. Широкополые шляпы носили, чтобы защищаться от помоев и содержимого ночных горшков, постоянно выливаемых из окон. Королева Изабелла Кастильская поклялась не менять белье, пока мавры не будут изгнаны из Испании, и мылась только два раза в жизни. От Людовика XIV воняло «как от дикого зверя». Король Фридрих Барбаросса чуть не утонул в нечистотах. А на окна британского парламента вешали ароматизированные занавески, чтобы защититься от вони, исходящей от Темзы.

Что из этого правда, а что вымысел? Как была в реальности устроена средневековая баня или туалет? Как часто стирали белье и какими благовониями пользовались наши предки? Давайте обратимся к фактам.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вторая разница состоит в том, что современная одежда небольшая по размеру и достаточно легкая, тогда как средневековая опять же окутывала человека сверху донизу, шилась из тяжелой шерсти, на подкладке, много весила и дорого стоила. Из современной одежды к ней ближе всего будет пальто – оно может выступать примерным аналогом средневековой верхней одежды.

Думаю, теперь нежелание то и дело стирать становится более понятным. Даже в наше время, при наших возможностях, пальто, плащи и куртки стирают отнюдь не каждый день. А иногда и вовсе не стирают, а сдают в чистку – практически как в Средние века.

Что касается чистящих веществ, то они на самом деле были аналогами некоторых современных химикатов. Так, например, винный камень содержит кислоту, помогающую в очистке шерстяных тканей, загрязнения на которых обычно имеют щелочную среду, а желчь быка уменьшает поверхностное натяжение воды и позволяет средству лучше проникать в структуру ткани.

К примеру, рецепт конца XV – начала XVI века: [38] Лот = 1/32 фунта

Шесть бычьих желчных пузырей, столько же дождевой воды, полфунта винного камня, два лота [39] Лот = 1/32 фунта

квасцов, все это измельчить, добавить стакан уксуса, а также полтора лота молотого купороса, выпарить одну треть и использовать, как указано. [… Для использования возьмите новый лоскут ткани, смочите его водой и протрите им пятно или пятна. Когда лоскут высохнет, снова смочите его водой и растирайте до тех пор, пока пятно не исчезнет; затем возьмите теплую воду и промойте место, где было пятно.]

Это фактически кислотный пятновыводитель. Сочетание кислоты, желчи, солей винной кислоты и квасцов указывает на его использование в качестве средства от растительных и жировых пятен и, возможно, от ржавчины. Купорос, вероятно, добавляли с целью придания темного цвета ткани в тех местах, где кислота и квасцы могли удалить часть красителя. То есть можно предположить, что этот рецепт использовался для чистки темно-коричневых и черных тканей.

Рецептов возвращения цвета полинявшим или выцветшим вещам вообще было немало – одежда стоила дорого, а красители, особенно растительные, были не очень стойкими.

Как восстанавливается цвет зеленого шелка (из “Nuremberg Kunstbuch” – немецкого манускрипта конца XV века)

Если вы хотите знать, как можно восстановить цвет зеленого шелка, то возьмите виноградные лозы и сожгите их дотла, сделайте из золы раствор щелока, промойте им пятно и повесьте его сушиться; не позволяйте солнцу светить на него, дайте ему высохнуть, и получите хороший результат. Так же можно восстановить цвет зеленой или коричневой шерсти.

Хранение одежды

Содержать одежду, а также другие текстильные предметы, такие как скатерти, настенные ковры и т. д., в целости и сохранности было тоже целым искусством. Ткани были натуральные, поэтому легко плесневели и гнили от влаги, выгорали на солнце, впитывали неприятные запахи. И конечно, главным врагом одежды, по большей части шившейся из шерсти и меха, была моль.

Хранили все это в сундуках, причем надо учитывать еще одну средневековую особенность – знатные персоны, переезжая с места на место, возили с собой не только людей, но и мебель, и одежду, и ковры, и посуду. В общем, уезжая из замка, они оставляли там практически голые стены, приезжали со всем своим обозом, например, в поместье, и пустой дом за несколько часов превращался в уютный и хорошо знакомый. Нетрудно догадаться, что в умении паковать вещи для хранения и перевозки люди в то время достигли высокого профессионализма.

Конечно, одежду убирали в сундуки настолько чистой, насколько это было возможно, предварительно проветрив и вычистив щеткой. А белье, скатерти и салфетки – тщательно выстиранными. Для предотвращения появления неприятного запаха их перекладывали мешочками с душистыми травами – лавандой, анисом, ирисом, розой, рутой и другими сильно пахнущими растениями. В бухгалтерских книгах короля Эдуарда IV, например, можно найти регулярные выплаты «лавандовому человеку», поставлявшему «сладкие цветы и корни, чтобы сделать королевские одежду и белье более здоровыми и приятными».

Для борьбы с молью использовали полынь, валерьяну и руту. И обязательно периодически доставали всю одежду и проветривали ее, для чего выбирали сухой теплый день, чтобы не занести в сундуки влагу.

Паразиты

Блохи в Средние века – увы, не миф. И они оставались настоящим бичом человечества до самого недавнего времени. Казалось бы, в XX веке, когда в каждом европейском доме есть горячая вода, канализация, когда можно мыться и стирать одежду хоть несколько раз в день, с блохами, вшами и клещами стало возможно справиться. Но стоит сделать хоть небольшое послабление, и эти «милые насекомые» мгновенно расползаются, и выводить их потом долго и сложно.

Мало кто представляет, какую тотальную войну с насекомыми вели в советское время и как много сил понадобилось, чтобы ее выиграть. Но даже сейчас средства от педикулеза то и дело оказываются востребованными.

В Средние века тоже шла непрекращающаяся война с блохами. Но из-за отсутствия горячей воды и специальных средств, городской тесноты и скученности, присутствия в доме кошек и собак эта война в лучшем случае сводилась к ничьей. Блох и вшей травили, давили, ловили специальными ловушками, вычесывали из волос, вытряхивали из постельного белья и одежды, но они все равно возвращались.

Уже знакомый нам «Парижский горожанин» приводит такие способы борьбы с блохами: «Летом следи, чтобы в твоей комнате и в постели не заводились блохи, чего можно добиться шестью способами, как мне говорили. Я слышал от нескольких человек, что, если разбросать по комнате листья черной ольхи, блохи запутаются в них. Далее, я слыхал, что если ночью поставить в комнате одну или две доски, на которых режут хлеб, смазанные птичьим клеем или скипидаром, и в центре каждой из них установить зажженную свечу, то блохи поспешат на свет и приклеятся к доскам. Другой способ, который я сам изобрел и который помогает, – возьми грубую ткань и разложи ее по комнате, накрыв постель, и все блохи, запрыгнувшие на нее, будут пойманы, и ты сможешь вынести их вместе с тканью куда захочешь. Далее, овечьи шкуры. Я видел, как на кровать клали солому, а затем стелили простыни, и когда черные блохи прыгали на них, то на белом они были хорошо видны, и их легче было убить. Но самый лучший способ – это бороться с блохами, прячущимися в покрывалах, мехах и чехлах, которыми покрывают одежду. Ибо знай, что я пробовал этот способ, и когда покрывала, меха или одежды, в которых завелись блохи, складывают и плотно упаковывают в сундук, туго стянутый ремнями, или в мешок, хорошо завязанный и накрытый чем-нибудь тяжелым, то вышеназванные блохи оказываются без света и воздуха, и не могут вылезти наружу, и сразу же погибают».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: