Алекс Громов - Арктика в Великой Отечественной Войне

- Название:Арктика в Великой Отечественной Войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паулсен

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алекс Громов - Арктика в Великой Отечественной Войне краткое содержание

Рецензент К. А. Залесский.

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне автор Алекс Громов представляет свою новую книгу, посвященную войне в Арктике. Хотя всем интересующимся Арктикой хорошо известна выдающаяся роль наших солдат, краснофлотцев, местного населения и представителей коренных народов, обеспечивавших нужды фронта и тыла, эта страница истории все еще не так широко освещается в литературе. А между тем именно Арктика, Северный морской путь сделали возможной поставку столь необходимой Стране Советов помощи союзников, именно там проходили знаменитые полярные конвои.

Автор книги описывает события в Заполярье 1941–1945 годов, подкрепляя рассказ документами и фотографиями.

Арктика в Великой Отечественной Войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Судьба Олимпия Рудакова оказалась сложной. Он окончил училище осенью 1937 года и был направлен на Северный флот. До 1939 года служил командиром БЧ-2 на эсминцах «Урицкий» и «Валериан Куйбышев». Затем его откомандировали на Высшие специальные курсы офицерского состава, где он изучал артиллерийское дело. Вернувшись на Северный флот, до ноября 1941 года служил командиром БЧ-2 на эсминцах «Карл Либкнехт» и «Гремящий», потом его назначили помощником командира эсминца «Сокрушительный». В этом качестве ему довелось неоднократно участвовать в сопровождении союзных конвоев в Мурманск.

20 ноября 1942 года во время сопровождения конвоя QP-15 «Сокрушительный» катастрофически повредило сильным штормом. Лопнул настил палубы, смялась обшивка левого борта, оторвало и унесло волнами корму вместе с несколькими моряками, находившимися в румпельном отсеке. Спасти их было невозможно. Корма затонула, при этом взорвался запас глубинных бомб. Эсминец сразу стал неуправляемым.

Командующий Северным флотом А. Г. Головко в тот момент не имел точной информации о происходящем. В его дневнике записано: «Метеосводка плохая. К двум часам ветер в Баренцевом море усилился до девяти-десяти баллов. Представляю, что происходит сейчас там, где идет конвой, возвращающийся от нас и сопровождаемый нашими кораблями: лидером „Баку“ и эскадренным миноносцем „Сокрушительный“! Однако неясно, почему „Сокрушительный“ отвернул от конвоя прежде срока, не дойдя до назначенной точки сопровождения. Стало это известно из проходящей радиограммы, которую командир „Сокрушительного“ Курилех дал на лидер „Баку“ в адрес командира дивизиона Колчина около тринадцати часов: „Отвернул от конвоя, лег на курс сто девяносто, ход пять узлов“. Почему такой ход? Что-нибудь стряслось с котлами? Или сдают крепления?» [212] Головко А. Г. Вместе с флотом. — М.: Воениздат, 1979.

. Командующий признавался, что не хотел предполагать худшее, однако сразу вспомнил, как у такого же эсминца «Громкий» в мае того же года во время шторма оторвало нос. Тогда корабль и людей удалось спасти.

Последовало более часа неизвестности, которая разрешилась, как записывал Головко, отнюдь не радостными известиями: «Около 15 часов 30 минут приносят радиограмму, подписанную Курилехом: „Авария надводного корабля: широта 73 градуса 30 минут, долгота 43 градуса. Имею повреждения, хода дать не могу“. Теперь понятно, что дело серьезное. Жду, что донесет Колчин, но тот молчит, и в 17 часов поступает новая радиограмма от Курилеха: „Широта 73 градуса 30 минут, долгота 43 градуса, имею повреждения, хода нет, нуждаюсь в помощи“. Почему же молчит Колчин? Неужели потерял „Сокрушительный“ и собирается докладывать после того, как обнаружит его?» [213] Головко А. Г., 1979.

.

Вопрос о том, отвечал ли непосредственный начальник, Колчин, на сообщения с «Сокрушительного» и почему лидер не оказал помощь, рассматривали потом на следствии и признали, что «Баку» оказать помощь не мог, поскольку сам сильно пострадал.

«Корму оторвало волной до машинного отделения. Корма утонула. Держусь на поверхности. Ветер — зюйд, десять баллов…», — сообщил по радио командир «Сокрушительного». К этому времени из Иоканьги к месту катастрофы вышли эсминцы «Новик» «Урицкий» и «Валериан Куйбышев», из Ваенги пришел «Разумный». Однако аварийный «Сокрушительный» взять на буксир не удалось: шторм продолжал бушевать, канаты и тросы рвались.

Обстановка на гибнущем эсминце сложилась тоже аварийная — уже в смысле человеческого фактора. При неудачной попытке спустить шлюпку несколько моряков оказались в ледяной воде, и тех, кого удалось вытащить, разместили в ленинской комнате, выдав им порцию спиртного «для сугрева». Пока переносили в кают-компанию продукты и спиртное, несколько краснофлотцев добрались до водки, и вскоре часть экипажа была пьяна и даже впала в буйство. Командир БЧ-3 старший лейтенант Лекарев, угрожая пистолетом и обещая выбросить за борт, гонял пьяных с палубы. Он же, по свидетельству выживших, кричал: «Настал час покинуть корабль, так сделайте это с гордостью и достоинством советских моряков!»

По воспоминаниям матроса Петра Никифорова, тяжелейшую ситуацию еще больше осложнило мучительное ожидание то ли помощи, которая подойдет, то ли неминуемой гибели. «Личный состав „Сокрушительного“ в это время слонялся по кораблю без дела. Склады продуктов и обмундирования были открыты, и обычный корабельный порядок перестал поддерживаться…» [214] Никифоров П. И. Последний поход «Сокрушительного» // Гангут № 7, Спб., 1994.

.

Никифоров в своих мемуарах описывал ситуацию, когда искушение просто неминуемо должно было победить хотя бы часть команды.

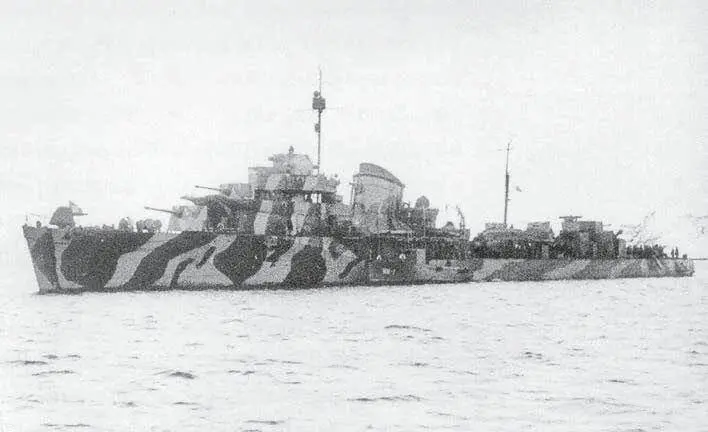

Эсминец «Сокрушительный».

Фото: https://waralbum.ru

Бронзовый матрос-сигнальщик на станции метро «Площадь Революции»

«Из открытого вещевого склада можно было брать любое обмундирование — от носков до шубы, — но никто к ним не прикоснулся. Сухую провизионку, где хранились продукты питания, тоже открыли, и я взял булки и консервы. В это время появился матрос из боцманской команды (фамилии не помню), который мне сказал: „Здесь, в мокрой провизионке, под замком находится сто литров водки, сам выгружал. Жаль, что добро пропадает, давай, Петя, собъем замок!“ Я с ним не согласился и ушел. Через некоторое время этот матрос все-таки сбил замок и, набрав чемоданчик поллитровок, разнес по кораблю весть о возможности выпить. Некоторые моряки этим воспользовались… Предвидя, что силы могут пригодиться, я выпил граммов сто и хорошо поел. Под срезом полубака играли на баянах и пели „Раскинулось море широко“. Никто из офицеров в происходящее не вмешивался…» [215] Никифоров П. И., 1994.

.

Впоследствии в материалах расследования будет сказано: «Но в эти трагические часы большинство командиров боевых частей и служб забыли о своем долге и чести офицера, утратили командный голос, долг коммуниста, превратились в сторонних наблюдателей. На верхней палубе отдавать приказы, руководить швартовыми работами, спасением моряков и поддержанием дисциплины приходилось не старшему помощнику командира Рудакову, а командиру минно-торпедной боевой части старшему лейтенанту Лекареву и командиру зенитной батареи Епикову… Руководил борьбой за живучесть не главный механик корабля (командир БЧ-5) Сухарев, а политрук Владимирский и главный боцман Сидельников…» [216] Зинченко П. И. Боевые походы: воспоминания краснофлотца. — М.: Библос консалтинг, 2010.

.

Интервал:

Закладка: