Арон Гуревич - История и сага

- Название:История и сага

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1972

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арон Гуревич - История и сага краткое содержание

Среди произведений средневековой скандинавской литературы видное место занимает сочинение крупнейшего исландского историка Снорри Стурлусона «Хеймскрингла» («Саги о норвежских конунгах»), в которой изображена история Норвегии и других стран Северной Европы, а также содержится много сведений о соседях скандинавов, в том числе и о Руси. «Хеймскрингла» представляет большой интерес не только как исторический источник, но и как памятник скандинавской культуры, запечатлевший специфическое мировосприятие, отношение к времени, к человеческой личности, восходящие к эпохе викингов этические ценности и нормы поведения. Необычный для этой эпохи реализм в изображении людей и их поступков, трезвость суждений, критическое отношение к источникам сочетаются у Снорри с верой в судьбу, с переплетением истории с мифом.

В книге доктора исторических наук А. Я. Гуревича, перу которого принадлежат такие книги, как «Походы викингов» (М., 1966), получившая поощрительный диплом на Всесоюзном конкурсе на лучшие научно-популярные произведения печати, «Свободное крестьянство феодальной Норвегии» (М., 1967), «Хеймскрингла» рассматривается как попытка вместить в форму родовой саги огромный исторический материал, попытка, приводящая к частичной трансформации традиционного жанра. Большое внимание в книге уделено литературным особенностям королевских саг и мастерству Снорри — историка и художника слова.

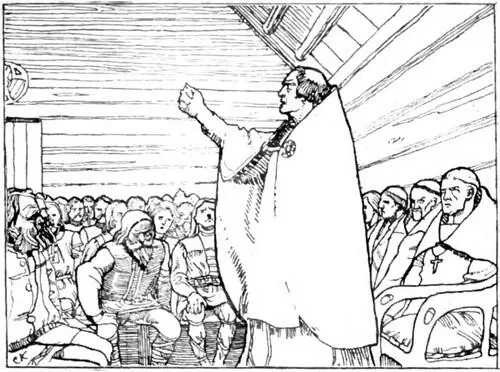

В качестве иллюстраций использованы рисунки скандинавских художников Хальфдана Эгедиуса, Кристиана Крога, Герхарда Мунте, Эйлифа Петерссена, Эрика Вереншельда и Вильгельма Ветлесена.

История и сага - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Согласно «Легендарной саге», после того как Олаф поведал сопровождавшему его в походе епископу о видении им всей Норвегии, куда он возвращался из изгнания, епископ, сойдя с коня, обхватил ноги конунга и вскричал: «Мы следуем за святым человеком!» (гл. 73), между тем в Снорриевой «Саге об Олафе Святом» сказано лишь, что епископ признал это видение святым и очень многозначительным.

По утверждению скальда Сигхвата, а впоследствии и авторов саг, в день битвы при Стикластадире произошло затмение солнца. Но Снорри приурочивает эту битву к четвертой календе августа, т. е. к 29 июля, которое и стало отмечаться как день святого Олафа, тогда как на самом деле солнечное затмение в 1030 г. имело место 31 августа. Сейчас нас не занимает вопрос о том, совпали ли в действительности по времени эти два события. В «Саге об Олафе Святом» Снорри не подчеркивает сверхъестественности затмения, хотя и цитирует вису Сигхвата, толкующего его как знамение свыше. Во всяком случае, затмение, по Снорри, произошло во время битвы, но до гибели конунга Олафа. В «Легендарной саге» (гл. 82) затмение следует непосредственно вслед за смертью святого конунга и сообщение об этом сопровождается комментарием: мгла пала на землю «так же, как было при уходе из мира самого творца» (о смешении образа Христа с образом бога-отца, характерном для исландцев-христиан, уже говорилось выше).

Таким образом, и здесь Снорри ослабляет элемент чудесного и не склонен с такой же прямолинейностью настаивать на смысловом параллелизме гибели святого Олафа и крестной муки Христа.

Не разделяя склонности своих предшественников к безудержной идеализации Олафа, Снорри обнаруживает мотивы, по которым многие знатные норвежцы выступали против конунга, и эти мотивы подчас оказываются столь важными, что у читателя — современника Снорри — должно было сложиться впечатление оправданности их поведения. Торир Собака не мог не отмстить Олафу за гибель своего сородича Асбьёрна (см. ниже); подобные же соображения, диктовавшиеся тогдашней этикой, двигали и другими людьми. Святой Олаф погибает в результате конфликта человеческих интересов и страстей, столкновения судеб, и Снорри способен убедительно и беспристрастно рассказать об этой жизненной драме. В частности, приведя речь епископа Сигурда перед войском бондов — противников Олафа, в которой он обвиняет конунга в убийствах и притеснениях (справедливость этих обвинений доказывается многими фактами, приведенными в «Хеймскрингле»), Снорри существенно меняет соотношение тонов, окрашивающих близящуюся битву при Стикластадире: вопреки «Легендарной саге» о святом Олафе, он не склонен трактовать эту битву как столкновение защитников дела божьего с силами диавола.

Епископ Сигурд призывает бондов сражаться против Олафа Харальдссона

Рационалистические моменты можно встретить даже и в сценах, описывающих проявление святости. В «Саге о Хаконе Широкоплечем» речь идет о чудесной помощи, якобы оказанной святым Олафом варягам на службе византийского императора. Их отряд, сильно уступавший в численности язычникам, победил благодаря невидимому участию святого конунга, призванного ими на помощь. Но Олафа не видел никто, кроме слепого вождя язычников. [47]Сама же битва описывается вполне реально, и ничего сверхъестественного в ней нет (исключая количественное соотношение сил: 60 язычников якобы приходилось на одного христианина). Между тем в книге проповедей, откуда Снорри заимствовал этот рассказ, главный акцент делается на чуде.

Говоря о том, как Олаф Харальдссон сжег на ладони стружки от палки, которую он обстругивал в субботу, Снорри опускает подробность, почерпнутую в источнике, откуда он позаимствовал эти сведения: рука якобы осталась не поврежденной огнем.

В «Легендарной саге об Олафе Святом» (гл. 82) сказано, что, получив рану в битве при Стикластадире, конунг отбросил меч и стал молиться за своих врагов, — у Снорри же читаем: «Обратился к богу с молитвой о помощи ему». Снорри видит в Олафе прежде всего человека, а потом уже святого.

Наряду с многочисленными упоминаниями о чудесах, творимых святым Олафом после смерти, в «Хеймскрингле» звучат, как нам кажется, и некоторые диссонирующие ноты. Снорри вряд ли случайно помещает сообщение о том, как возникла и распространилась вера в святость Олафа, непосредственно после подробного и впечатляющего рассказа о суровом правлении датских господ, установленном в Норвегии в результате гибели этого конунга. Он пишет о жестокости, с которой угнетали норвежцев чужеземные правители, всячески их обиравшие и унижавшие, и о начавшемся брожении в стране. Трёндов упрекали в том, что, погубив конунга Олафа, они навлекли на весь народ Норвегии большие невзгоды; да к тому же совершили злодеяние, умертвив своего государя. «Тогда-то и открылась истина о конунге Олафе», — заключает Снорри (Ól. helga, 239). Снорри улавливает связь между стихийно возникшим культом святого Олафа и возмущением датским засильем.

Могущественный норвежский предводитель Эйнар Потрясатель Тетивы разочаровался в Кнуте Датском: это разочарование было вызвано тем, пишет Снорри, что до победы над Олафом Кнут, стремясь заручиться поддержкой норвежской знати, предлагал Эйнару титул ярла, а затем отказал в обещанном, назначив правителем Норвегии своего сына Свейна. Эйнар, возвратившись на родину, счел полезным для себя похваляться, что он не сражался при Стикластадире против конунга Олафа. «Первым из могущественных людей Эйнар подтвердил святость конунга Олафа» (там же, 241).

Новый епископ Норвегии, посоветовавшись с Эйнаром, решил взять в свои руки дело о провозглашении Олафа святым. Останки его вырыли из земли, и святость стала очевидна: от гроба исходил «чудный запах», на щеках Олафа играл румянец, как если б он спал; люди, видевшие конунга в момент его гибели, заметили, что волосы и ногти его выросли. Присутствовавшая при открытии гроба датская королева Альфифа, мать конунга Свейна, заявила, что тело конунга, погребенное в песке, не могло испортиться и что оно выглядело бы иначе, если б его погребли в земле. На это епископ не сумел ничего возразить. Он предъявил ей выросшие волосы Олафа, но Альфифа соглашалась поверить в его святость лишь в том случае, если волосы не будут гореть в огне. Епископ положил их в сосуд и с благословением зажег — волосы не сгорели. Когда Альфифа потребовала поджечь их в неосвященном огне, на нее прикрикнул Эйнар Потрясатель Тетивы и велел ей замолчать. Этим процедура установления святости завершилась, и конунг Олаф был провозглашен святым. В «Саге о Харальде Сигурдарсоне» рассказывается, что перед отправлением в поход на Англию этот конунг велел открыть раку святого Олафа, остриг ему волосы и ногти, затем вновь ее запер и выбросил ключ в реку Нид. «С тех пор раку не открывали» (Har. Sig., 80). Так было скрыто последнее доказательство нетленности тела святого Олафа. Чудеса, видимо, происходили только в далеком прошлом…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: