Амиран Урушадзе - Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону

- Название:Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1413-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Амиран Урушадзе - Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону краткое содержание

Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поиски древнего казачества — это только одна из граней основного вопроса казаковедения. Он разрешался не только по времени образования казачьих общин, но и в тесном переплетении с противоречивой историей взаимоотношений донцов и государственной власти.

Государственный порядок и казачий хаос

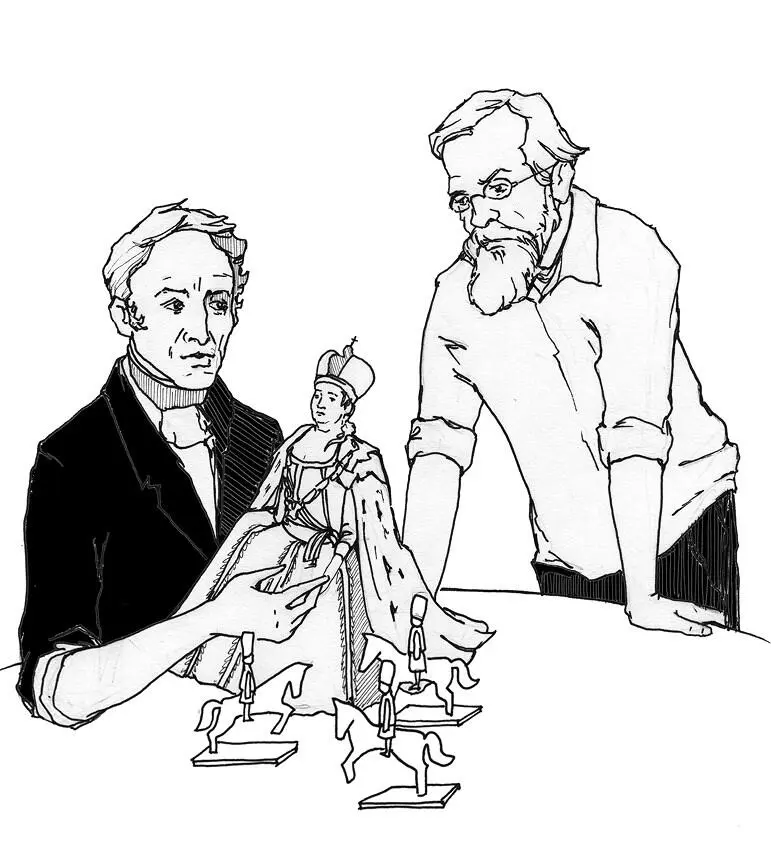

Николай Карамзин, Сергей Соловьев, Василий Ключевский — великие русские историки XIX века, для которых высшей исторической ценностью было государство как универсальный механизм поддержания порядка и следования путем прогресса. Соответственно, в казачестве, которое долгое время было примером негосударственного способа самоорганизации, они видели в основном вред и смуту.

«Происхождение их (казаков. — А. У. ) не весьма благородно», — писал Карамзин. Предками донцов Карамзин называл азовских казаков, «которые в XV веке ужасали всех путешественников в окрестностях Дона», и русских беглецов, «искавших дикой вольности и добыч в опустевших улусах Орды Батыевой». Выходило, что донские казаки были потомками грабительских ватаг с Дикого поля. Любопытно, что появление карамзинской «Истории государства Российского» с этим пассажем о «не весьма благородном» происхождении казачества совпало с формированием нового донского дворянства, стремившегося стать частью дворянства российского. Поэтому труд Карамзина на Дону не жаловали, а местные историки стали активнее искать ответы на вопрос о происхождении казаков.

Влияние Карамзина на исторические взгляды и общественное мнение первой половины XIX столетия было огромно. Именно его обидная оценка, выданная казачеству, стала причиной общего негативного отношения к казакам в российском читающем обществе. Настроение это только закрепилось после публикации монументальной «Истории России с древнейших времен» (29 томов в первом издании) Сергея Соловьева, который упорно и неустанно писал свое сочинение целых 30 лет. Он считал казаков силой антигосударственной и даже антиобщественной. Согласно Соловьеву, казаки были «людьми безземельными, бродячими, людьми, которые разрознили свои интересы с интересами общества, которые хотели жить за счет общества, жить чужими трудами». Соловьев убеждал читателя во вредности казачества, которое шло против государства, а значит, и против разумного развития: «…Казак, разумеется, не мог согласовать своих интересов с интересами государства, беспрестанно действовал вопреки последним». По мнению Соловьева, казачество «усиливалось за счет государства, вытягивая из последнего служебные и производительные силы». Получалось, что казаки-разбойники стояли на пути государства как единственного в России европейца, стремившегося приучить народ к порядку и благоустройству. Стоит ли говорить, что Соловьев полностью одобрял государственную политику по полному подчинению вольного Дона.

Близка соловьевской по смыслу и звучанию версия происхождения донского казачества, предложенная Василием Ключевским. Это неудивительно, ведь Ключевский был учеником Соловьева. Начало казачества Василий Осипович видел в слое «людей без определенных занятий и постоянного местожительства», который появляется в XV веке и оседает в пограничных со степью городах. Слабость Орды, распавшейся на несколько независимых ханств, позволила этим вагабондам (бродягам, проходимцам) выбраться «с оружием в руках… в степь для рыбного и звериного промысла». Они объединялись в артели для совместного промысла и поселялись на Верхнем Дону. Так, по мнению Ключевского, человек с ружьем стал вольным донским казаком.

Как была устроена донская вольница?

«В куль да в воду» — так казнили на Дону за измену, трусость, воровство и убийство. Виновного завязывали в мешок и бросали в реку. Суровость наказания отражает высокую ответственность казака перед сообществом. Донские казаки заселили открытый и опасный фронтир, где можно было надеяться только на собственные силы, малодушным здесь места не было. Жизнь при постоянной военной угрозе, необходимость выживания в трудных условиях — все эти обстоятельства стали условиями формирования демократических институтов управления на Дону. «Казаки, соединяясь в одно общество из разноплеменной вольницы, не могли иначе распоряжать общественные предметы и дела, как только общим советом», — писал донской историк Василий Сухоруков (1795–1841). Казаки в XVI–XVII веках доверяли только своим выборным предводителям — атаманам. Их выбирали на Войсковом круге, который проходил в столицах Донской республики: до 1622 года в Раздорах (Раздорской станице), в 1622–1637 годах в Монастырском городке, в 1637–1642 годах в отвоеванном у турок Азове, в 1642–1644 годах вновь в Раздорах и с 1644 года в Черкасске.

Принимать участие в круге могли все донские казаки, но на практике собирались жители столицы и ее ближайших окраин. Остальные же казаки признавали легитимность принятых на круге решений. Казаки собирались в круг на большой площади (майдане) или у собора и решали самые разные вопросы: договаривались о военно-промысловых походах, выбирали атамана и есаулов, принимали царских послов, решали судебные дела и объявляли приговоры. Проведение собраний-кругов, выборы атамана и других должностных лиц придавали вольной казачьей жизни как бы официальный, утвержденный характер. Как отметил историк Олег Усенко, «с точки зрения донцов, практика созыва кругов и выбора на них атамана и его помощников отличала казаков от „воров“ и „разбойников“ и делала любые их мероприятия законными».

Механизм работы донского казачьего круга, а также его функции схожи с древнерусской вечевой традицией, которая дольше всего просуществовала в Новгородской республике (до 1478 года). Кроме Войскового круга, который проходил в донской столице, в других казачьих поселениях для решения важных вопросов повседневной жизни также собирались местные круги. Такое устройство отчасти напоминает древнескандинавскую систему управления эпохи викингов (VIII–XI века). Скандинавы проводили тинги — региональные народные собрания и альтинги — всеобщие советы, на которых обсуждали особенно важные дела. Альтингом называется и современный парламент Исландии, старейший в мире.

Обсуждение дела на казачьем круге часто было бурным и могло закончиться рукопашным столкновением. Так бывало и на новгородском вече, когда противоборствующие стороны сходились на Великом мосту через Волхов. 12 апреля 1670 года на круге в Черкасске Степан Разин едва не убил войскового атамана Корнилу Яковлева, который выступал против конфронтации с Москвой. 7 апреля 1688 года на круге решалась судьба бывшего атамана Самойлы Лаврентьева, которого московское правительство требовало выдать как опасного старообрядца-заговорщика и преступника. Атаман Фрол Минаев — противник Лаврентьева и близкий Москве политик — пытался убедить казаков в необходимости выдать Лаврентьева. Но круг колебался. В решающий момент со словом в защиту Лаврентьева вышел казак, имя которого неизвестно, но его выступление почти убедило остальных в невозможности исполнить требование Москвы. Казак красноречиво настаивал на неуклонном соблюдении вольных донских традиций, а значит — отказе выдавать государственных преступников. Далее события развивались трагически: «И Фрол Минаев со своими товарищами, которые великим государям (Иван V и Петр I. — А. У. ) служат, усмотря воровский их (казаков — противников выдачи Лаврентьева. — А. У. ) вымысел, чтобы их до большего дурна не допустить, закричав, кинулся с насекою (длинная деревянная трость с серебряным шаровидным навершием. — А. У. ) и велел его бить до смерти: и казаки того казака били и из круга выкинули мертвого».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: