Василий Ключевский - Иллюстрированная русская история

- Название:Иллюстрированная русская история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аст

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-096415-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Ключевский - Иллюстрированная русская история краткое содержание

Данное издание включает в себя описание 100 главных фактов, событий и действующих лиц русской истории, которые оказали огромное влияние на становление нашего народа и формирование русского государства. Текст представлен в современном изложении и сопровождается большими красочными иллюстрациями, которые были созданы по старинным гравюрам и рисункам.

Книга станет отличным подарком и украсит домашнюю библиотеку каждого, кто любит Россию и интересуется ее историей.

Иллюстрированная русская история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3. Выделение князей-изгоев. Политическая карьера князя определялась движением его отца в ряду поколений. Но порядок рождений не соответствует порядку смертей; поэтому, когда у князя отец умирал раньше деда, у внука не оставалось в передовой цепи отецкого места. Он становился князем-сиротой, изгоем , бездольным вечным внуком, генеалогическим недорослем. Не имея генеалогической отчины, он лишался права и на территориальную, т. е. терял участие в очередном владельческом порядке как не попавший в очередь. Таких князей, преждевременно сиротевших, которые лишались отцов еще при жизни дедов, старшие родичи выделяли из своей среды, давали им известные волости в постоянное владение и лишали их участия в общем родовом распорядке, выкидывали из очереди. Князья-изгои очутились владельцами окраин Русской земли, наиболее отдаленных от «матери русских городов».

Перечисленные условия, расстраивавшие очередной порядок владения, вытекали из его же оснований. Очередной порядок разрушал сам себя, не выдерживал действия собственных последствий. Кроме того, эти условия разрушения вызывали к действию сторонние силы.

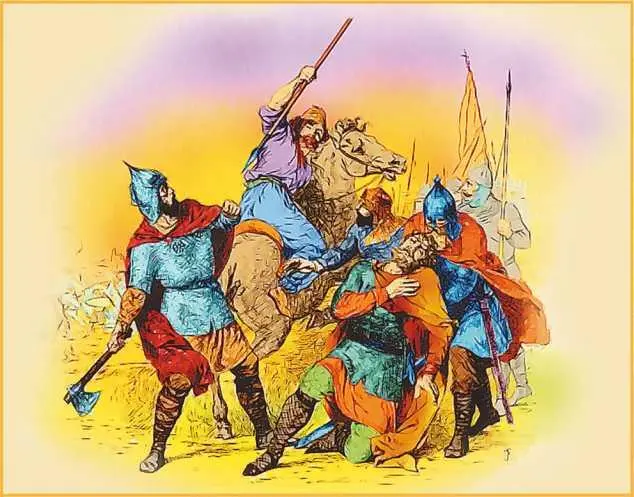

Личные доблести , которыми отличались некоторые князья, создавали им большую популярность на Руси, при помощи которой эти князья сосредоточивали в своих руках области помимо родовой очереди. В XII в. отважный внук Мономаха Изяслав Мстиславич волынский во время усобиц с дядьями брал столы с бою, «головою добывал» их не по очереди старшинства и смотрел на них как на личное приобретение, военную добычу.

Наконец, еще одна сторонняя сила вмешивалась во взаимные счеты князей и путала их очередь во владении. То были главные города областей. Княжеские счеты и сопровождавшие их усобицы больно задевали интересы этих городов. Среди постоянных княжеских споров у городов завязывались свои династические симпатии, привязывавшие их к некоторым князьям. Увлекаемые этими сочувствиями и отстаивая свои местные интересы, волостные города иногда шли наперекор княжеским счетам, призывая на свои столы любимых князей помимо очередных.

Итак, в продолжение более чем полутора веков со смерти Ярослава очередной порядок действовал всегда и никогда — всегда отчасти и никогда вполне.

Политическая раздробленность

По иллюстрации В. П. Верещагина «Великий князь Изяслав I Ярославич». Из издания «История Государства Российского в изображениях державных его правителей с кратким пояснительным текстом», 1890.

о мере размножения князей отдельные линии княжеского рода все далее расходились друг с другом, отчуждались одна от другой. Сначала племя Ярославичей распадается на две враждебные ветви, Мономаховичей и Святославичей; потом линия Мономаховичей в свою очередь разделилась на Изяславичей волынских, Ростиславичей смоленских, Юрьевичей суздальских, а линия Святославичей — на Давидовичей черниговских и Ольговичей новгород-северских. Каждая из этих ветвей, враждуя с другими из-за владельческой очереди, все плотнее усаживалась на постоянное владение в известной области. С владельческим разъединением правящего рода разрывалась и политическая связь областей. Посадники князя киевского в главных городах областей исчезают, уступая место все размножавшимся князьям.

о мере размножения князей отдельные линии княжеского рода все далее расходились друг с другом, отчуждались одна от другой. Сначала племя Ярославичей распадается на две враждебные ветви, Мономаховичей и Святославичей; потом линия Мономаховичей в свою очередь разделилась на Изяславичей волынских, Ростиславичей смоленских, Юрьевичей суздальских, а линия Святославичей — на Давидовичей черниговских и Ольговичей новгород-северских. Каждая из этих ветвей, враждуя с другими из-за владельческой очереди, все плотнее усаживалась на постоянное владение в известной области. С владельческим разъединением правящего рода разрывалась и политическая связь областей. Посадники князя киевского в главных городах областей исчезают, уступая место все размножавшимся князьям.

Постоянное передвижение князей со стола на стол и сопровождавшие его споры роняли земский авторитет князя. Он приходил и скоро уходил, был политической случайностью для области. Областное население, естественно, искало усидчивой местной силы, около которой могло бы сосредоточиться. Такая сила давно была уже создана ходом нашей истории. Это были главные города областей.

По мере упадка авторитета князей стало опять подниматься значение главных областных городов; вместе с тем политической силой в этих городах явилась вместо исчезнувшей правительственной знати вся городская масса, собиравшаяся на вече. Князья должны были считаться с этою силой, входить с ней в сделки, заключать «ряды» с городами, политические договоры. Так власть местных князей является ограниченной вечами волостных городов.

Ряды князей с волостными городами были новым явлением для Руси XI и XII вв. и внесли важную перемену в ее политическую жизнь. Весь княжеский род оставался носителем верховной власти в Русской земле; отдельные князья считались только временными владельцами княжеств, достававшихся им по очереди старшинства. При сыновьях и внуках Ярослава эта владельческая очередь простиралась на всю Русскую землю. В дальнейших поколениях Ярославова рода, когда он распался на отдельные ветви, каждая ветвь заводила свою местную очередь владения в той части Русской земли, где она утверждалась. Эти части, земли, как их называет летопись XII в., почти все были те же самые городовые области, которые образовались вокруг древних торговых городов еще до призвания князей. Из этих земель Киевская, Переяславская и Новгородская оставались в общем владении княжеского рода, точнее, служили предметом спора для князей; в остальных основались отдельные линии княжеского рода: в Полоцкой — потомство Владимирова сына Изяслава, в Черниговской — линия Ярославова сына Святослава, в Волынской, Смоленской и Ростовской — ветви Мономахова потомства и т. д.

Ограждая свои местные политические интересы договорами с князем, города постепенно приобретали в своих областях значение руководящей политической силы, которая соперничала с князьями, а к концу XII в. получила над ними решительный перевес. К тому же волостной город в каждой земле был один, а князей обыкновенно бывало много. Изменчивые владения князей назывались волостями, или наделками: например, в Черниговской земле были княжества Черниговское, Северское (область Новгорода Северского), Курское, Трубчевское.

Так в каждой области стали друг против друга две соперничавшие власти — вече и князь, и по мере того как городское вече брало верх над князем, который, как член владетельного рода, владевшего совместно всей землей, поддерживал связь управляемой области с другими, городовые области все более обособлялись политически. Русская земля в XII в. распалась на несколько местных, плохо связанных друг с другом областных миров.

Итак, очередной порядок княжеского владения при содействии условий, его расстраивавших, привел к двойному политическому раздроблению Руси: 1) к постепенному распадению владетельного княжеского рода на линии, все более удалявшиеся одна от другой генеалогически, и 2) к распадению Русской земли на городовые области, все более обособлявшиеся друг от друга политически.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Ключевский - Русская история. 800 редчайших иллюстраций [без иллюстраций]](/books/262542/vasilij-klyuchevskij-russkaya-istoriya-800-redchajshih.webp)