Дмитрий Лихачев - Градозащитная семантика успенских храмов на Руси

- Название:Градозащитная семантика успенских храмов на Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Лихачев - Градозащитная семантика успенских храмов на Руси краткое содержание

Градозащитная семантика успенских храмов на Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Связь Успенского собора с воздушной стихией на этом не кончается. В Патерике рассказывается, что, когда позднее разбойники хотели напасть на паству Феодосия и избить ее в Успенском соборе, храм спасает всех находившихся в нем, поднявшись в воздух: «И приидоша ( разбойники. — Д. Л .) и се внезапу бысть чюдо страшно: от земля възятся церкви с сущими в ней и възыиде на въздух, яко не мощи им дострелити ея» [9] Там же, с. 53.

.

Деятельным проповедником культа Успения Богородицы становится Владимир Мономах. В «Повести временных лет» рассказывается, что сын Симона-Шимона Георгий был послан Владимиром Мономахом в Суздальскую землю, «вдав ему на руки сына своего Юрия» (Долгорукого.-Д. Л.). Когда Юрий сел на княжение в Киеве, Суздальская земля была поручена «как отцу» Георгию Симоновичу.

Характерно завещание Георгия Симоновича, где он рассказывает о том, как Богоматерь защищала Русь от половцев со своего «города высокого»: «Когда мы приходили с половцами на Изяслава Мстиславича, увидали мы издали ограду высокую и быстро пошли туда, а никто не знал, какой это город. Половцы же бились под ним и многие ранены были, и побежали мы от города того. После уже узнали мы, что это было село обители святой богородицы Печерской, а города тут никогда и не бывало, и сами живущие в селе том не знали о случившемся, и лишь на другой день вышедши, увидали, что произошло кровопролитие, и подивились бывшему» [10] Памятники литературы Древней Руси, XII век, с. 455. Город в Древней Руси отличался от села прежде всего наличием стен: значит, чудо Богоматери заключалось в том, что она окружила свое село городскими стенами и тем его защитила.

.

Успенский собор в Суздале был сооружен, как предполагает Н. Н. Воронин, во второй приезд Владимира Мономаха в Ростовскую землю, в 1101 — 1102 гг. «Дорога в Ростовскую землю лежала через Смоленск; здесь в 1101 г. был построен Мономахом кирпичный собор» [11] Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. М., 1961, т. 1, с. 29, 34 и др. См. подробнее: Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. Л., 1979, с. 25–36.

, и тоже в честь Успения. Так, на обеих окраинах Руси, на западе и востоке, в Смоленске и Суздале, в один год были построены два Успенских собора, и одновременно вокруг них воздвигались земляные валы кремлей [12] Остатки Успенского собора Мономаха были открыты Н. Н. Ворониным под сохранившимся собором Рождества Богоматери. См.: Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Указ, соч., с. 35–36.

.

Не касаясь темы дальнейшего распространения Успенских храмов на Руси, следует еще раз отметить, что традиция культа Успения и образ Успенских храмов на Руси, четырежды показанный самой Богоматерью, согласно легендам, в воздухе, связаны с Влахернским храмом.

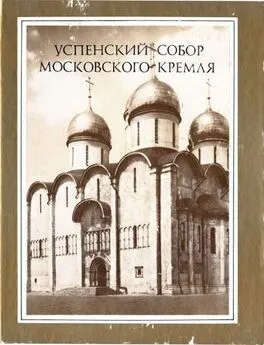

Нет ничего удивительного в том, что Аристотель Фиораванти следовал установившемуся на Руси облику храмов при строительстве московского храма Успения. Числовые соотношения высоты, длины и ширины собора, положенные в его основание, имели определенное мистическое значение [13] На возможность такого значения было указано Б. В. Раушенбахом в сентябре 1979 г. на конференции Музеев Кремля «Уникальному памятнику русской культуры Успенскому собору Московского Кремля — 500 лет».

. В самом деле, число «10» считалось пифагорейцами самым совершенным числом, положенным в основание всего существующего, а производные от десяти — заключающими это совершенство. Число «100» есть десять, помноженное на десять, и воспринимается как наивысшее совершенство. Именно это число «100» составляется в сумме трех чисел, указанных варягу Шимону для построения храма Успения: 20+30+50 = 100. Секст Эмпирик так излагает учение пифагорейцев о числе «десять». «Четверицей у них ( пифагорейцев. — Д. Л .) называется число десять, которое является суммой первых четырех чисел, потому что один да два, да три, да четыре есть десять. Это число является самым совершенным, потому что, приходя к нему, мы снова возвращаемся к единице и начинаем счет сначала. „Вечно текущей природы имущую корень неточный“ они назвали ее потому, что, по их мнению, в ней залегает смысл совокупности всего, как, например, и тела, и души» [14] Секст Эмпирик. Соч.: В 2-х т. М., 1976, т. 2, с. 167. О мистическом значении числа «10» см.: Трубецкой С. Н. История древней философии. М., 1906, ч. 1, с. 76–77.

.

Согласно данным Киево-Печерского патерика, сообщенным все тем же владимирским епископом Симоном, Успенский храм в Суздале был создан Владимиром Мономахом «всемъ подобиемъ» Успенскому собору в Киево-Печерском монастыре: «в высоту, и в широту, и в долготу… в ту же меру» [15] Абрамович Д. И. Указ, соч, с 12.

. Однако археологические исследования А. Д. Варганова и Н. Н. Воронина показали, что мономахов собор в Суздале был значительно меньше своего образца. Это дало основание Н. Н. Воронину предполагать неточность в сообщении Киево-Печерского патерика [16] Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. М., 1961, т. 1, с. 27–32.

. Однако если иметь в виду символическое значение чисел, то следует думать, что для строителей Успенских храмов основное значение было в числовых соотношениях, пропорциях, а не в реальных размерах. И действительно, Успенские храмы и после строились на Руси однотипно, но разных размеров. Это подтверждает предположение о том, что Аристотель Фиораванти перед строительством нового Успенского собора в Московском Кремле интересовался только Успенскими храмами и не мог особенно полагаться на «авторитет» такого храма, как Софийский собор в Новгороде, как полагают некоторые исследователи. София могла для него быть, скорее всего, «художественным» образом, но не символическим образцом, подобно Успенским храмам Московии.

Примечания

1

См.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. Здесь же указана предшествующая литература.

2

См.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях. СПб., 1890, с. 77–99.

3

Сильченков К. Праздник Успения Божией матери. — Вера и разум, 1901, № 13, с. 55–76; № 14, с. 120–132; Скабалланович М. Христианские праздники: Успение пресвятой Богородицы. Киев, 1916, кн. 6, с. 43.

4

Повесть временных лет. М.; Л., 1950, ч. 1, с. 19, пер. с. 215.

5

Абрамович Д. Києво-печерський патерик. У Києвi, 1930, с. 1–5. Использую здесь и далее перевод Л. А. Дмитриева, помещенный в книге «Памятники литературы Древней Руси, XII век» (М., 1980, с. 413 и ел.).

6

Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 1913, с. 250 и др. Здесь отмечены противоречия Патерика и Жития Феодосия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: