Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Название:Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века краткое содержание

Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начиная с XVII в. при различных университетах и академиях стали создаваться лаборатории; в Германии первая лаборатория появилась в 1609 г. в университете г. Марбурга. Однако в этих лабораториях, организованных чаще всего на медицинских факультетах (лишь иногда на горнодобывающих или стекольных предприятиях), занимались, как правило, решением чисто практических задач. В лабораториях, принадлежащих феодальным властителям, наряду с попытками получить золото химики занимались также и практическими работами — изготовлением стали, пороха, глазури, красок, стекла. Также обстояли дела в лабораториях аптекарей или ремесленников. В течение XVIII в. на основе этих "экспериментальных учреждений" постепенно возникли современные лаборатории: во Франции — при Академии наук, в Англии — при научных обществах, в Германии — при академиях и университетах.

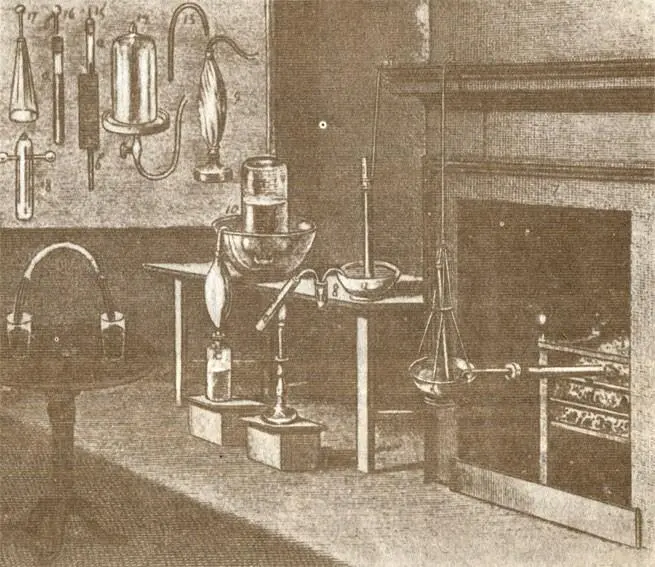

Лаборатория придворной королевской аптеки (Кенигсберг, 1778 г.)

Некоторые ученые, например Пристли, Кавендиш, Троммсдорф или Виглеб, создавали лаборатории у себя дома; другие, например Шееле, экспериментировали в лабораториях при аптеках. Во Фрейберге при Горной академии возникла лаборатория, которой руководил И. Генкель (а позднее В. А. Лампадиус) и где среди других студентов обучался М. В. Ломоносов [7] Подробнее о пребывании М. В. Ломоносова в Германии см. в [179, с 44-60; 180, с. 55; 182].- Прим. ред.

.

Открытие и описание состава и свойств веществ стало главной задачей экспериментаторов в XVIII — начале XIX вв. Хотя возможность практического использования полученных ими результатов не отрицалась (химики слишком тесно были связаны с промышленной буржуазией, чтобы не думать о ее выгодах), но на передний план выдвигались научные интересы. Либих подчеркивал это позднее (в XIX в.) столь решительно, что даже вопрос о практической применимости он считал враждебным науке [12, с. 30 и 180].

Лаборатория Джозефа Пристли (1775г.)

Точные представления о составе веществ и их реакциях, полученные путем систематических исследований, стали главным критерием в химии к концу XVIII в. Отныне в основу трактовки любых химических превращений были положены не остроумные умозрительные заключения, а результаты специально поставленных исследований. Вот почему в середине XIX в. Пастер назвал лаборатории, в которых такие исследования осуществлялись, храмами нового времени. Виглеб в 1777 г. охарактеризовал новую ситуацию следующим образом: "Теперь необходимо либо приводить более полные доказательства, либо сохранять полное молчание; доказательства, однако, должны представлять собой не какую-либо фантазию, а действительные факты" [107, с. 319].

В XVIII в. для экспериментальных работ начали разрабатываться специальные лабораторные приборы и методы исследования веществ. Важнейшими приборами считались различные печи и "зажигательные стекла", поскольку достижение определенных высоких температур было сложным делом. Коренной переворот в этой области был совершен лишь в середине XIX в. благодаря работам Бунзена (с изобретением горелки Бунзена). В лабораториях широко использовали паяльную трубку, а точное измерение температур проводили с помощью термометров. Использование новых материалов (например, пробки, каучука) облегчило сборку перегонных аппаратов; их работа была значительно усовершенствована после создания противоточного лабораторного холодильника. Микроскоп, зеркала с платиновой поверхностью и пневматические ванны — таково было основное лабораторное оборудование в XVIII в. В конце XVIII в. к ним добавилось электричество. С помощью электричества Г. Кавендишу в 1784 г. удалось разложить воду на водород и кислород. Исследования Л. Гальвани и А. Вольта привели в 1795 г. к открытию электрохимического ряда напряжений металлов. В 1798 г. Риттер [8] Риттер Иоганн Вильгельм (1776-1810) — немецкий ученый, еще до публикации о "вольтовом столбе" высказал химическую теорию происхождения гальванического электричества. Подробнее о нем см. [131; 195, с. 69-70.- Прим. перев.

нашел, что ряд напряжений металлов Вольта совпадает с последовательностью их сродства к кислороду, а также с последовательностью, в которой один металл вытесняет другой из его солей. Тем самым Риттер, по мнению Оствальда, заложил основы электрохимии, развитие которой очень скоро значительно обогатило химическую науку. Риттер предполагал, что электричество и химия должны соединиться в единое целое.

К концу XVIII в. высокого уровня достигли и методы анализа "мокрым путем". В то время уже существовали различные приборы, необходимые для проведения таких операций, как выпаривание, фильтрование, осаждение. Использование разнообразных реагентов широко вошло в повседневную практику лабораторий. Химики стали применять и количественные методы исследования. Так, К. Ф. Венцель и И. В. Рихтер использовали их при изучении реакций нейтрализации кислот и оснований.

Необходимым оборудованием лабораторий стали весы. Их чувствительность позволяла проводить измерения с точностью до 1 мг. В это время весы уже повсюду были признаны как контрольный прибор для количественного доказательства химического превращения.

Ко всем этим (сравнительно небольшим) достижениям экспериментальной химии следует добавить открытие за период с 1751 по 1798 г. семнадцати химических элементов (см. приложение в конце книги) — больше, чем за все предыдущее время [9] Об истории открытия химических элементов см. [183; 184].- Прим. ред.

.

Новая химия и историография

Наступление нового периода в развитии химии оказалось наиболее заметным в области теории. В это время произошел окончательный отказ химиков от признания четырех первоэлементов Эмпедокла и Аристотеля — огня, воды, воздуха и земли, а заодно и от "химии", построенной на этой основе арабскими учеными и Парацельсом. В конце XVIII в. элементом стали называть любое вещество, которое в результате химических операций было не способно к дальнейшему разложению [10] С последними достижениями историков химии по этому вопросу можно ознакомиться в работе [185].- Прим. ред.

. Примерно тогда же была разработана соответствующая номенклатура составных частей соединений,- химики заговорили на новом языке [6].

В разных европейских странах этот переворот произошел с небольшими различиями во времени, но в один и тот же исторический период. Межгосударственные границы не препятствовали научному общению химиков. Этому не мешало даже то, что уже с середины XVIII в. латинский язык научных статей постепенно стал уступать место национальным языкам. Перевод статей и их публикация в журналах осуществлялись очень быстро [8]. Войны, правда, наносили ущерб межнациональным научным контактам, но не прерывали их полностью, как это произошло позднее — в период первой мировой войны. Случались, конечно, дискуссии и даже споры из-за приоритета. Число химиков было еще невелико, многие знали друг друга лично, некоторые из них время от времени работали вместе над какой-нибудь проблемой. После завершения обучения многие молодые ученые пытались продолжить свое образование в лаборатории у какого-либо известного химика в своей стране или за границей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)