Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Название:Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1984

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вильгельм Штрубе - Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века краткое содержание

Пути развития химии. Том 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Закон постоянства состава веществ был подтвержден Дальтоном, правда, на основе совершенно других исследований и рассуждений. В то же время благодаря оригинальному подходу к изучению состава веществ Дальтон открыл и закон простых кратных отношений [21] Закон простых кратных отношений гласит: при образовании из двух соединений новых веществ образуются соединения с простейшими (кратными) отношениями количеств атомов или элементов типа ОН, CN, Н 2 О и т.д. [178, с. 166-167].- Прим. ред.

. Но главным образом Дальтон известен в истории науки созданием "химической атомистики"- теории атомного строения веществ, которое определяет их химические свойства.

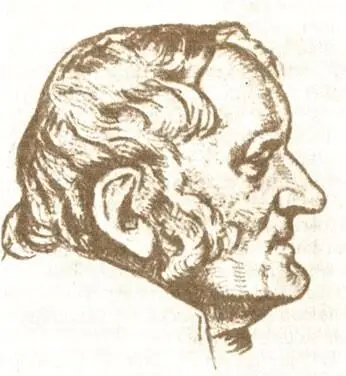

Джон Дальтон (1766-1844)

Джон Дальтон (1766-1844) [22] Подробнее о жизни и научной деятельности Дальтона см. в книге [192, с. 44-91; 194].- Прим. ред.

был сыном ткача, образование получил у инструментального мастера Элиа Робинсона. С 13 лет Дальтон занимался самообразованием, изучая механику, математику, астрономию и географию и даже сам проводил занятия по этим предметам в школе. Благодаря содействию известных английских ученых Дальтон в 1794 г. стал преподавателем математики и естествознания в Новом колледже в Манчестере, в котором ранее преподавал и Дж. Пристли. В 1800 г. Новый колледж был переведен в Йорк; однако Дальтон остался в Манчестере, где он активно участвовал в работе городского Литературно-философского общества, основанного в 1781 г. и объединявшего людей, интересовавшихся наукой. На собраниях Общества читались лекции, проходили дискуссии по вопросам литературы, натурфилософии, политики, торговли и искусства. С 1785 г. Общество начало публиковать наиболее важные из этих работ. В 1794 г. Дальтон прочитал в Обществе свой первый доклад о цветовой слепоте — заболевании, которым он сам страдал и которое потом получило название "дальтонизм". С 1787 г. он занимался метеорологическими наблюдениями и записывал их в своем дневнике "наблюдений за погодой". В течение 57 лет до самой смерти Дальтон ежедневно делал такие записи. В работе "Метеорологические наблюдения и опыты", опубликованной в 1793 г., он подробно описал метеорологические приборы: разнообразные термометры, барометры, устройства для определения температуры замерзания жидкостей. Интерес к метеорологии привел Дальтона в дальнейшем к изучению газов и в конце концов к созданию атомистической теории.

Еще в XVI и XVII вв. атомистические представления играли важную роль при объяснении химических явлений [6]. В Англии эти идеи получили распространение в результате работ Р. Бойля и И. Ньютона. Атомы, или корпускулы [23] Строго говоря, "корпускулами" тогда назывались и атомы, и молекулы в современном понимании [192, с.14; 193].- Прим. ред.

, рассматривались как отдельные плотные и непроницаемые частицы очень малых размеров. Эти представления сохранили свое значение и в XVIII в., однако на их основе химикам уже трудно стало объяснять новые факты. Согласно этим представлениям, разделение и соединение атомов осуществлялось чисто механически за счет их различных форм — с помощью крючочков и колечек, пор и зубцов, входящих в зацепление или разъединяющихся.

В 1789 г. У. Хиггинс [24] Об У. Хиггинсе (1763-1825) и его антифлогистонной химии подробнее см. в [195, с. 20-24].- Прим. ред.

выступил против флогистонной теории с позиций атомизма, но его аргументы были лишь умозрительными. В отличие от него Дальтон для подтверждения положений созданной им теории не только использовал новейшие результаты других химиков (систему Лавуазье, закон эквивалентов Рихтера, закон постоянства состава Пруста), но и провел самостоятельные исследования.

В конце XVIII в. Дальтон начал заниматься изучением атмосферы, состояния газов при изменении температуры и давления, поглощения газов жидкостями. Основываясь на том, что удельный вес кислорода больше удельного веса азота, Дальтон пытался доказать, что в равнинном воздухе кислорода содержится больше, чем в горном. Но проведенные ранее исследования Пристли показали, что независимо от высоты воздух содержит 21 "часть" (объёмных процентов) кислорода и 79 "частей" (объёмных процентов) азота. Каким же образом могло осуществляться постоянное распределение в такой смеси газов с различными удельными весами? Некоторые химики пытались объяснить это тем, что воздух, быть может, является каким-то видом химического соединения. Дальтон однако таким объяснением не довольствовался, а изучил свойства различных по удельному весу газов. Он обнаружил, что газы при соприкосновении смешиваются друг с другом, даже если более тяжелый газ находится ниже более легкого. Таким образом, любой газ ведет себя в пространстве так, как будто в системе находится только он один. Каждый газ оказывает свое собственное (парциальное) давление, и общее давление газовой смеси является суммой парциальных давлений всех газов.

В 1802 г. Дальтон и одновременно Гей-Люссак обнаружили, что все газы одинаково расширяются при нагревании. В 1803 г. друг Дальтона У. Генри обратил его внимание на то, что растворимость газов в индифферентных жидкостях пропорциональна их давлению. Изучая растворимость газов в жидкостях, Дальтон обнаружил, что каждый газ растворяется так, как будто в системе нет других газов.

21 октября 1803 г. перед семью членами Манчестерского литературно-философского общества Дальтон сделал сообщение об опытах по поглощению газов и объяснил поведение газов с позиций атомизма. Он утверждал, что частички (атомы) имеют шарообразную форму и окружены тепловой атмосферой. Они неизменяемы; химические реакции протекают как процесс разделения или соединения нескольких атомов. Химическими методами нельзя вызвать разрушение или воссоздание атома. Различие между элементами Дальтон объяснял различием их атомов, поскольку каждый элемент состоит из определенного вида атомов с определенным весом. Каждое соединение состоит из определенного количества атомов и может образоваться только при строгом их соотношении (1:1, 1:2, 2:3 и т. д.). Атомы одного вида равны между собой; вес соединения равен сумме весов входящих в него атомов [25] Здесь приведено не совсем точное изложение истории открытия А- Дальтоном двух газовых законов и создания химической атомистики. По этому вопросу существует значительная историко-химическая литература [176, с. 238-261; 178, с. 163, 166-178; 180, с. 88-93; 192, с. 44-91; 194; 195. с. 25-28; 196].- Прим. ред.

. Эта гениальная гипотеза выдвинула Дальтона в первые ряды ученых, заложивших основы химической теории. Дальтон стремился установить относительные веса наименьших частиц простых и сложных тел. Отправной точкой для него служили весовые соотношения, в которых элементы входят в состав соединений. Поскольку не было никаких способов определения числа атомов, образующих соединение, он считал, что при образовании соединения атомы входят в него в простейших соотношениях. Так, если для двух элементов было известно только одно соединение, то Дальтон предполагал, что соотношение атомов в нем равно 1:1. Если существовали два различных соединения, то, по мнению Дальтона, можно было предположить, что соотношения атомов в них равны 1:1 или 1:2. И так далее. Наконец, для расчета относительных атомных весов элементов Дальтон использовал в качестве эталона водород, приняв его вес за единицу. В XX в. термин "атомный вес" был заменен термином "атомная масса".

Интервал:

Закладка:

![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)