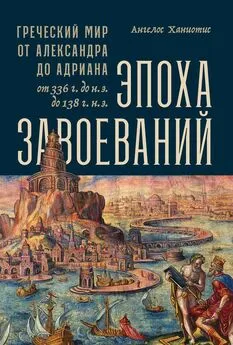

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Название:Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9231-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] краткое содержание

Автор показывает, как политическая и социальная система «классического» эллинизма успешно адаптировалась к условиям римского господства и из-за отсутствия внутренних конфликтов, прежде раздиравших греческий мир, обрела новые качества, придавшие ей бо́льшую устойчивость. Книга адресована всем, кто интересуется античной историей.

Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теперь Сулла был волен разобраться со своими врагами в Малой Азии, и он сделал это безжалостно, предвосхитив резню, которая произойдет в Риме несколькими годами позднее. Он напал на лагерь Фимбрии, отчего армия последнего разбежалась, а сам он погиб; своим ветеранам в награду он разрешил грабить восставшие города Азии, а греков за их мятеж обложил огромными штрафами. Сторонникам Рима в благодарность предоставили привилегии, а Родос получил небольшие владения в Карии. Затем Сулла вернулся в Рим, где в 84 году до н. э. внезапно образовался вакуум власти. Консула Цинну в ходе плохо организованного похода в Иллирию забили камнями его собственные солдаты. В 83 году до н. э. Сулла высадился в Италии и после кровавой гражданской войны взял Рим в ноябре 82 года до н. э. Назначенный в 81 году до н. э. сенатом на должность диктатора «для принятия законов и устройства государства», он начал реформы, которые внесли значительные изменения в римскую провинциальную администрацию. Прослужив консулом один год, в 79 году до н. э. он ушел на покой и умер годом позднее, успев завершить воспоминания, из которых до наших дней дошло лишь несколько цитат.

Вторая и Третья Митридатовы войны и тщеславие Лукулла

Дарданский мир был недолговечен. Вторая Митридатова война началась в 83 году до н. э., когда легат Суллы Луций Лициний Мурена вторгся в Понт, обвинив Митридата в нарушении мира и организации нового завоевательного похода в провинцию Азия. Митридат разбил Мурену, и в 81 году до н. э. война по распоряжению Суллы была прекращена. Однако подозрения Мурены о том, что стремления Митридата к захватам не погибли в Дардане, подтвердились несколько лет спустя. В 74 году до н. э. умер царь Вифинии Никомед IV, завещавший свое государство Риму. Сенат принял наследство и обустроил в Азии еще одну провинцию — Вифинию. В 73 году до н. э. Митридат, увидев шанс отыграть потерянное, занял Вифинию, где местное население его приветствовало, предпочитая его власть хищничеству римских публиканов .

В войне против Митридата военное командование получил Луций Лициний Лукулл — знатный римлянин, уже служивший на Востоке под началом Суллы. Ему предстояло больше прославиться своими пирами, чем военными достижениями, которые на ранних этапах Третьей Митридатовой войны были значительны. За первые три года он сумел не только вернуть Вифинию, но и завоевать Митридатово Понтийское царство. В 70 году до н. э. разбитый царь получил убежище у царя Армении Тиграна, сильнейшего из правителей Востока.

В это время внешняя политика Рима была тесно связана с личными политическими претензиями римских аристократов, с борьбой их за командные посты и с необходимостью давать трофеи солдатам и землю — ветеранам. Также римская экспансия наглядно показала недостатки римской политической системы. Поведение Лукулла на Востоке после его победы можно объяснить, учитывая внутриполитическую борьбу в Риме. Разгром Митридата покончил с возложенными на полководца задачами, но его честолюбие это вовсе не удовлетворило. Лукулл желал оставаться во главе легионов. В те времена это было жизненно важно: ведь и другие римские политики получали командование над войсками по ходу взаимосвязанных войн, имевших решающее значение для римского владычества. Гней Помпей, позднее известный как Помпей Великий, чествовался как победитель над предателем — испанским наместником Серторием, возглавившим восстание угнетенного населения против Рима и создавшим независимое государство, которое просуществовало с 83 года до н. э. до его гибели в 72 году до н. э. Близ Рима, в Италии, Марк Лициний Красс подавил восстание рабов под предводительством Спартака, наводившее ужас на италийские города и сельскую местность с 73 по 70 год до н. э. А в 74 году до н. э. Марк Антоний — отец другого, более известного Марка Антония — был уполномочен возглавить борьбу с пиратами, нападения которых на торговые суда сделали плавания в Восточном Средиземноморье небезопасными. Все враги римского порядка — Митридат, Серторий, рабы и пираты — поддерживали друг с другом контакты. Их кооперация в борьбе против Рима подчас была теснее, чем общение боровшихся против них римских военачальников.

Для того чтобы продлить свои полномочия, Лукулл продолжил наступление на Тиграна под тем предлогом, что армянский царь отказывался выдавать Митридата. Но помимо амбиций у Лукулла имелись и другие веские причины продолжать войну. Недавнее поведение Митридата показало римским руководителям, что владения Рима на Востоке не будут в безопасности, пока жив этот царь; и любой дальновидный политик увидел бы угрозы, исходившие из усиления Армянского царства, которое при Тигране Великом присоединило Месопотамию, Киликию и большую часть Северной Сирии, сменив Селевкидское царство в роли величайшей державы Ближнего и Среднего Востока.

В 70 году до н. э. Лукулл одержал великую победу в битве при столице Армении Тигранакерте, однако не смог пленить Тиграна и Митридата. Ослепленный успехом, он продолжил поход в земли, на которые не ступала еще нога римского воина, приблизился к владениям парфян, затруднив снабжение собственной армии. В дополнение к этому он возбудил ненависть публиканов и римских всадников мягким налогообложением провинциального населения и зависть нобилей — своими успехами. В 69 году до н. э. римский сенат освободил его от командования армией в провинции Азия, а затем — от командования в Киликии. В 67 году до н. э. Лукуллу пришлось закончить поход в Армению из-за бунта в войске. Тигран вернул свое царство, а Митридату удалось отвоевать часть своего прежнего Понтийского царства. Все, чего Лукулл добился за шесть лет непрерывной войны, было перечеркнуто.

Характер римского господства изменился, когда высшее военное командование в Средиземноморье получил в свои руки Помпей. Это назначение стало поворотным моментом не только в истории римской экспансии, но и на долгом пути Рима от республики к монархии.

Войны против пиратов и усиление Помпея

В силу сотрудничества Митридата с общинами, которые традиционно добывали средства к существованию морским разбоем, особенно с критянами и киликийцами, Третья Митридатова война с самого начала была тесно связана с борьбой Рима против пиратов. В античном Средиземноморье морские экспедиции с целью грабежа, которые римляне считали пиратством, от «регулярных» боевых действий отделяла очень тонкая черта (если она вообще была). Зачастую одно сообщество, желая отомстить за обиды, провозглашало акты возмездия, после чего совершало набеги и захватывало богатства обидчиков. Разбойные нападения часто организовывали каперы, пользовавшиеся хаосом военного времени; часто они сопровождали армии и поддерживали их действия атаками на корабли и прибрежные поселения. Но в некоторых землях, таких как Иллирия, Этолия, Крит и Киликия, набеги на тех, кто не находился под защитой договоров о ненападении ( asylia ), происходили регулярно. Грабеж, как и завоевание, считался законным способом получения прибыли, проистекавшим из военного превосходства и требовавшим благоволения богов. Пиратская добыча состояла прежде всего из ценных вещей и пленников, которых продавали в рабство или возвращали за выкуп их семьям или городам. Как только набег завершался, пираты превращались в торговцев, направляясь для продажи захваченного добра в ближайший крупный порт или домой. Существовала пословица: «Три сквернейшие К — Каппадокия, Крит и Киликия»; она показывает, сколь дурной славой пиратов и бандитов пользовались жители этих областей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)