Владислав Даркевич - Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв.

- Название:Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Индрик

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:5-85759-350-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Даркевич - Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. краткое содержание

Для историков, искусствоведов, археологов и более широкого круга читателей, интересующихся Средневековьем.

Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В христианской символике обезьяна — одно из отталкивающих воплощений дьявола как имитатора Бога («figura diaboli») {444} 444 В «Puerta de las Platerias» церкви Сант-Яго-де-Компостела в Галисии (1078–1120 гг.) демону-искусителю в сцене грехопадения придана внешность крылатой обезьяны, грызущей яблоко. В английской рукописи «Житие св. Гутлака» (конец XII в.) обезьяна присутствует в толпе зооморфных бесов, избиваемых святым. См.: Schools of Illumination: Reproductions from Manuscripts in the British Museum. London, 1915. Pt. 2. Pl. 3.

или грешного («выродившегося») человека («hominum deformis imago»). Морализаторы видели в обезьяне предостерегающий пример: тот, кто отвергает духовный аспект своей природы и позволяет восторжествовать животным импульсам, опускается до уровня обезьяны — лживого, нелепого и презренного существа, язвительной пародии на человека. В романском искусстве пленная обезьяна символизировала демона, попавшего в западню, или грешника в цепях порока.

На гравюре по рисунку Брейгеля Старшего обезьянку в камзоле и колпаке с ослиными ушами видим в бесовском окружении мага Гермогена (табл. 104, 2). Другая сцена победы св. Иакова над колдуном вводит нас в сумрак ведьмовской кухни. Перед камином, через дымоход которого ведьмы вылетают на шабаш, греются мартышки. Рядом с ними сидят кошка и жаба. {445} 445 Fraenger W . Hieronymus Bosch. Dresden, 1975. S. 184.

В романе Сервантеса обезьяну-прорицательницу возили вместе с кукольным райком. По твердому убеждению Дон Кихота, эта вывезенная из Берберии «бесхвостая обезьяна с задом точно из войлока, впрочем довольно миловидная», вещала по внушению самого дьявола. В «Фаусте» Гёте колдунья ведьма ставит мартышек в середину магического круга.

Идея обезьяны-грешника стала популярна благодаря двум басенным историям из зоологических трактатов. Первая повествовала о том, как обезьяна, подражая охотнику (дьяволу), примеряла обувь, налитую свинцом (мирские соблазны), и оказалась пойманной. Во втором рассказе мать-обезьяна с двумя детенышами, преследуемая охотниками, бросила любимое дитя и невольно спасла ненавистное (т. е. свои грехи). Мать-обезьяну сравнивали и со скупым богачом, ростовщиком. Любимое дитя — неправедно нажитое богатство, которое нельзя унести на тот свет, а охотники персонифицировали смерть. {446} 446 Janson Н. W . Apes and Ape Lore… P. 36.

Обезьяну считали жадным и вороватым созданием. На капители церкви в Кэно жонглересса с обезьяной на веревке и скупец с мошной, увлекаемый чертом (олицетворение стяжательства), помещены по соседству (табл. 107, 4). На некоторых капителях XII в. обезьян держат на привязи демоны. В бурном мире романской тератологии обезьяна-грешник, подобно человеку, отдана во власть инфернальных сил. {447} 447 Ibid. P. 30–53. Pl. VII, d.

Обезьяна символизировала идолопоклонство: языческие статуи, ниспровергаемые святыми, похожи на обезьян. Следовательно, сцены с закованным животным могли означать триумф истинной веры: кумира стараются свергнуть, дергая его за веревку (табл. 30, 1). На рельефе из Байё обезьяна венчает колонну (табл. 30, 4), а кошмарные монстры в антревольтах той же аркады кажутся порождением древней мифологии варварских племен. В патристической литературе врагов Иисуса — еретиков и неверующих — уподобляли обезьянам. В английской Псалтири XIII в. сценка дрессировки обезьяны вписана в медальон обрамления инициала «В». {448} 448 Rickert M . Painting in Britain: The Middle Ages. Baltimore, 1934. Pl. 100.

Ее можно отнести к словам: «Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных» (Пс., 1, 3). Готические скульпторы приписывали гонителям Христа обезьяньи свойства. На фасадах соборов в Амьене, Шартре и Париже идолопоклонство олицетворено волосатой обезьяноподобной фигурой. {449} 449 Rowland B. Animals with Human Faces. P. 13.

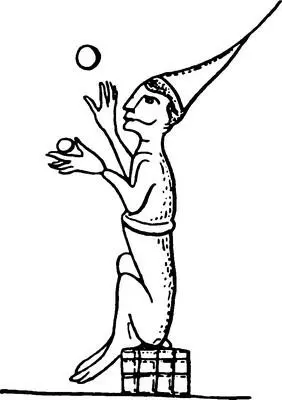

Рис. 20. Обезьяна жонглирует шарами

Евангелие. Армения (с. Арсе, Апагуник), 1321 г. (Ереван, Матенадаран. № 5505, л. 71-а)

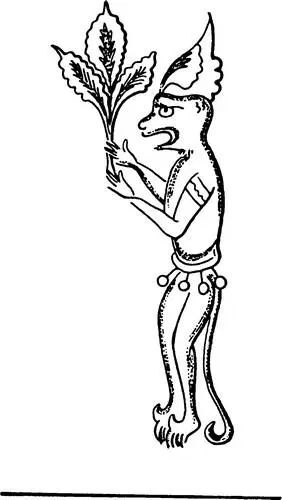

Рис. 21. Дрессированная обезьяна

Евангелие. Армения, 1651 г. (Ереван, Матенадаран, № 6779, л. 256)

Поля готических рукописей «населяют» бесчисленные обезьяны-пародисты, которые явно доминируют над прочими зверями. Кажется, нет границ их изобретательности в подражании всевозможным людским делам. Сценки полны юмора, насмешливая наблюдательность сочетается со свободной игрой фантазии. С уверенностью к миру скоморохов можно отнести лишь те из них, где обезьяна выступает исполнительницей приказаний «тренера», а не сама по себе. Помня о реальных «творческих» возможностях животного, следует сопоставлять рисунки с литературными сведениями и с трюками обезьян в современном цирке. Большая часть маргинальных иллюстраций, где фигурируют обезьяны, принадлежит к сфере пародии, популярных басен и анекдотов. Кроме маргиналов XIII–XIV вв., о номерах ученых обезьян, выступавших с горящими свечами, плодами, пучками листьев, дают представление миниатюры византийских и армянских манускриптов XII–XVII вв. (убранство хоранов и инициалы).

Бродячие жонглеры и нищие носили своих зверьков в корзинах за спиной (табл. 47, 1, 2). Обезьяны легко ходили на передних лапах (табл. 31,1), выполняли кувырки (табл. 31,2) {450} 450 Randall L. М. C . Images in the Margins… Fig. 325.

и сальто (табл. 31,3). {451} 451 Millar E. G . La miniature anglaise du XIV-е et XV-e siècle. Paris; Bruxelles, 1928. Pl. 59, d.

Благодаря врожденной цепкости, они без труда осваивали висы и раскачивания на трапеции (табл. 102) {452} 452 Debidour V. H . Le bestiaire sculpté… Ill. 368; Eygun F . Art des Pays d’Ouest. Paris, 1965. Ill. 118.

или качелях (табл. 32, 1), {453} 453 Randall L. М. C . Images in the Margins… Fig. 53.

«работали» на шесте (табл. 32, 3). {454} 454 Dos Santos R . Les principaux manuscrits à peintures conservés en Portugal // Bulletin de la Société française de reproductions de manuscrits à peintures. Paris, 1932. 14-e année — 1930. Pl. XIX.

Совершенная координация движений способствовала разнообразию репертуара «четвероруких артистов»: они балансировали на шарах (табл. 30, 2), пьедесталах (табл. 32, 2; 33, 4), {455} 455 Rice D. S . Inlaid Brasses from the Workshop of Ahmad al-Dhaki al-Mawsili // Ars Orientalis. Washington, 1957. V. II. Pl. 8, f; Grabar A. Une pyxide… Fig. 34.

на голове поводыря (табл. 41, 1); {456} 456 Gautier L . La Ghevalerie. P. 272. N 2; Andersson A . Från Augustinus till Dante. Stockholm, 1967. S. 198.

сидя на раскладных стульях, жонглировали мячами (рис. 20); {457} 457 Геворгян А. Ремесла и быт в армянских миниатюрах. Табл. XLI, 10.

подбрасывали и ловили на палочку тарелки (табл. 32, 4). {458} 458 Randall L. М. С. Images in the Margins… Fig. 37, 324.

Обезьяны вышагивали на ходулях, цепляясь за них пальцами всех конечностей (табл. 32, 7), играли клюшкой в мяч (табл. 32, 2), {459} 459 Grabar A. Une pyxide… Fig. 34.

пародировали детские игры: скакали на палочке-лошадке под музыку дудки и барабана (табл. 32, 5) {460} 460 Bastelaer R., van . Les estampes de Peter Bruegel l'Ancien. Bruxelles, 1908. Pl. 148; Randall L. М. C . Images in the Margins… Fig. 49.

или гоняли волчки (табл. 32, 6). {461} 461 Ibid. Fig. 660.

Аналогичные изображенным волчки-кубари и кони-скакалки в виде длинных палок, завершающихся плоской или объемной фигурой коня с уздечкой, находят при раскопках в Новгороде.

Интервал:

Закладка: