Владислав Даркевич - Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв.

- Название:Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Индрик

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:5-85759-350-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Даркевич - Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. краткое содержание

Для историков, искусствоведов, археологов и более широкого круга читателей, интересующихся Средневековьем.

Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При отсутствии привычных нам средств связи и техники информации странствующие актеры служили посредниками в культурном общении между народами. Велико значение жонглеров в развитии литературы и упрочении литературных контактов. Благодаря этим «первым учителям литературного вкуса» на протяжении Средневековья осуществлялись межэтнические фольклорные связи, совершался обмен идеями, сюжетами и жанровыми формами между литературами разных народов, в особенности говоривших на родственных языках.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НАРОД НА ПЛОЩАДИ

Кто воспринять не в силах жизни радости,

Не счастья тот лишен, а просто разума.

Менандр . Из комедии, название которой неизвестно

Коллективные игрища, приуроченные к бытовым и земледельческим праздникам и нередко связанные с ритуальной практикой, не требовали профессиональной подготовки. Средневековое празднество — это всенародное действо, вовлекавшее в свою орбиту население целых городов и деревень:

Народ шумит, народ кричит,

Навстречу музыка звучит.

Дорога застлана шелками,

Как будто небо облаками…

Когда, прогнав заботу вон,

Певучий колокольный звон

Все закоулки оглашает,

Он гром небесный заглушает,

Пускаются девицы в пляс.

Какое пиршество для глаз!

Кругом веселые погудки,

Литавры, барабаны, дудки,

Прыжки забавников-шутов.

Возликовать весь мир готов,

Сияют радостные лица.

{634} 634 Средневековый роман и повесть. М., 1974. С. 82, 83.

Любой участник праздника — виллан или ремесленник, клирик или рыцарь, отключившись от повседневных тягот жизни, легко превращался из зрителя в активное действующее лицо. Для обитателей замка праздник являлся частью светского ритуала, одним из способов общения с соседями и друзьями, манифестацией сословной солидарности. По сравнению с сельскими общинными празднествами в нем усиливаются чисто эстетические моменты. В предвкушении долгожданного торжества заранее готовили костюмы и бутафорию, доставали из сундуков выходные одежды. Во время всенародных увеселений нарядные толпы высыпали на улицы, ярмарочную площадь, луг за деревней. «Площадь позднего Средневековья и Возрождения была единым и целостным миром, где все „выступления“ — от площадной громкой перебранки до организованного праздничного зрелища — имели нечто общее, были проникнуты одной и той же атмосферой свободы, откровенности, фамильярности». {635} 635 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1963. С. 166.

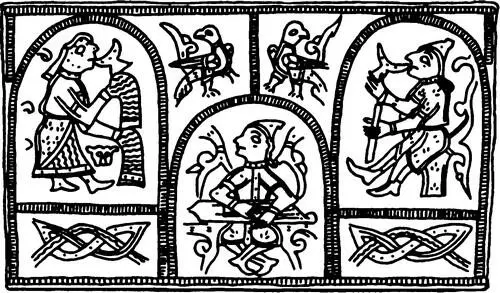

Судя по изобразительным материалам, многие массовые праздники, где царил общинный дух, «коллективная форма самых высоких порывов радости» (И. Хёйзинга), генетически восходили к дохристианским ритуалам, к наиболее устойчивой низшей мифологии. С удивительной жизнестойкостью они прошли сквозь столетия и в традиционных обществах дожили до нашего времени, постепенно видоизменяясь и теряя культовую направленность. Особенно заметная роль принадлежала аграрно-магической обрядности с ее ярко выраженным смеховым акцентом и избытком бурлескных деталей. В праздничном поведении крестьян, приверженных магии, бессознательно смешивалась древняя языческая практика с поверхностно усвоенным христианством. Смеховые антиобряды скоморохов («ритуальный смех») неотделимы от идеи телесного благополучия, плодовитости человеческого племени и плодородия земли. Ревностное исполнение традиционных действий и молений, направленных на контакт с силами природы, сводилось к обеспечению насущных потребностей общины и человека, ощущавшего себя частицей природного круговорота. В основе символической условности древних календарных игрищ, в их обрядовом реквизите лежали различные приемы магии подобия, воздействия на мир магическими средствами.

Аскетически настроенные блюстители нравственной чистоты усматривали в «кумирских празднованиях» «ликование и величание дьявола» в мире темного хаоса и дисгармонии. Вместе с тем светская музыка, пение, танец, спортивные состязания обладали непреодолимым очарованием для общества. Вопреки теологической ортодоксии народ не видел в своих увеселениях ничего противоречащего истинному благочестию. Такие народные обычаи, как традиционные праздники дураков, не были чужды «людям церкви». Заклинательные обряды и суеверия языческой поры, находившиеся на уровне мироощущения, общественной психологии, — составная часть «народного христианства», отличного от книжного богословия видных мыслителей эпохи. Это мировоззрение низов, впитавшее элементы непреодоленного прошлого — архаические дохристианские верования и мифы, элементы анимизма, хтонических и иных культов, было могучим и по-своему органичным. «Это отнюдь не „пережитки“ дохристианских верований и способов поведения, а неотъемлемая часть повседневной практики людей аграрного, традиционного общества ». {636} 636 Гуревич А. Я . Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 137.

Отсюда проистекала долговечность «двоеверия» (термин неточный, ибо вера являлась достаточно цельной), или «религиозно-магического синкретизма» (определение М. Арнаудова) {637} 637 Богатырев П. Г . Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 198.

— специфического типа средневекового религиозного сознания, которое своеобразно переиначивало и трактовало официальную христианскую догму. {638} 638 Гуревич А. Я . Народная культура раннего средневековья в зеркале «Покаянных книг» // Средние века. М., 1973. Вып. 37.

« Унаследованные от глубокой древности верования и христианская религия, находясь между собой одновременно и в постоянном взаимодействии, и в антагонизме, представляли два синхронных аспекта средневекового общественного сознания, образуя специфическое единство, которое можно было бы назвать „народным христианством“». {639} 639 Гуревич А. Я . Проблемы средневековой народной культуры. С. 137.

Церковь адаптировала архаичные языческие празднества, типологически однородные во всей Европе. Она стремилась установить господство над аграрным временем. Литургический год был согласован с природными ритмами крестьянского труда. День Всех Святых приурочен к 1 ноября, времени завершения всех сельскохозяйственных работ. Языческий праздник встречи весны совпадал с церковными празднествами — Пасхой или Троицыным днем. Он сливался с праздником Воскресения Христова и символизировал победу Спасителя над смертью и весны над зимой. Рождественские празднества совпали с языческими обрядами в пору зимнего солнцеворота. Популярный крестьянский праздник Ивана Купалы (Иоанна Крестителя) также связан с языческим празднованием летнего солнцестояния. В ночь накануне Ивана Купалы магические обряды должны были обеспечить защиту будущего урожая: в т. н. «танце головешек» крестьяне с факелами и свечами шествовали по лугам, виноградникам и огородам, творя молитвы. В книжной миниатюре прослеживаем яркие схождения обрядов европейских зон, в том числе славянских, Кавказского культурного региона. Близкие обрядово-зрелищные комплексы, связанные с поклонением стихийным силам природы и жизненным циклом, возникали у разных народов независимо друг от друга, они были этнически неспецифичны ввиду закономерной связи между близкими формами трудовой деятельности и формами мировоззрения. Сходство сезонных праздников в разных областях (совпадают набор элементов праздничной композиции, вещественные атрибуты, растительные, животные и антропоморфные символы) обусловлено общностью их смысла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: