Петр Дузь - История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г. - октябрь 1917 г.)

- Название:История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г. - октябрь 1917 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Дузь - История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г. - октябрь 1917 г.) краткое содержание

В новом издании (1-е изд. 1960 г. под назв. «История воздухоплавания и авиации в СССР. Период первой мировой войны») впервые публикуется ряд архивных материалов.

Для научных работников. Будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся историей авиации.

История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г. - октябрь 1917 г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Каркас крыла самолета „Илья Муромец “

Заводу обещали аванс в размере 3600 тыс. руб. Получив крупный правительственный заказ, правление приступило к расширению завода и приобретению нового оборудования. Одновременно администрация привлекла к постройке самолетов опытных инженеров, мастеров и рабочих. Ко времени получения первого заказа предприятие уже затратило на организацию авиационного отделения около 2 млн. руб.

Для покрытия дефицита были выпущены специальные акции на сумму 7 млн. руб.

Крупными владельцами этих акций являлись влиятельные члены правительства вплоть до военного министра Сухомлинова. Правление Русско-Балтийского завода не только покрыло затраченные средства, но и благодаря биржевым колебаниям получило свыше 4 млн. руб. прибыли.

Однако не успел еще Русско-Балтийский завод приступить к выполнению этого важного для фронта заказа, как штаб верховного главнокомандующего 29 октября 1914 г. уведомил Главное военно-техническое управление, „что вследствие обнаружившейся непригодности аэропланов типа „Илья Муромец“ к выполнению боевых задач надлежит прекратить снабжение армии аппаратами этого типа“. [10] ЦГВИА, ф. 493, oп. 1, д. 487, л. 3.

В соответствии с такой директивой Главное военно-техническое управление аннулировало заказ на самолеты, а обещанный аванс выдать отказалось.

Одного неудачного полета оказалось достаточно, чтобы армейское командование отказалось от боевого использования единственных в мире и совершенных по тому времени многомоторных самолетов. Подлинные причины такого решения, однако, лежали значительно глубже. Окружавшая великого князя Николая Николаевича пронемецкая клика и, в частности, начальник Главного военно-технического управления Гельгард, один из руководителей русской авиации барон фон Каульбарс, командующий Северо-Западным фронтом барон Рененкампф и другие всячески настраивали его против „Муромцев“. Приводились доводы, что их стоимость настолько велика, что на эти деньги можно построить десять „Вуазенов“ и извлечь из них гораздо больше пользы; против создателей и строителей „Муромцев“ плелась целая сеть интриг. Нельзя забывать, что еще накануне войны немецкая печать всячески измывалась над русскими многомоторными кораблями, доказывая их непригодность и дороговизну.

Решение о снятии с вооружения „Муромцев“ было необоснованным и нелепым, и строители самолета, конечно, не могли с этим примириться. Им удалось убедить председателя правления Русско-Балтийского завода ходатайствовать перед военным ведомством о разрешении „для целей всестороннего испытания на войне“ сформировать эскадру воздушных кораблей. Для завода и его пайщиков это имело прямой смысл, так как на подготовку к производству „Муромцев“ уже были затрачены большие деньги. Поскольку материально это мероприятие не затрагивало военное ведомство и все расходы принимал на себя завод, такое разрешение было получено. Эскадру формировали на базе воздушных кораблей, заказанных заводу еще весной 1914 г. 10 декабря „Муромцы“ были отправлены на Северо-Западный фронт в район г. Пскова. Завод продолжал строить самолеты, внося в них изменения, необходимость которых выявилась в боевых полетах.

Теперь русским летчикам надо было на деле снова доказать, каким незаменимым средством стратегической разведки и бомбометания являются многомоторные самолеты. Боевая деятельность эскадры „Муромцев“ поставила военное ведомство перед фактом своей полной жизнеспособности и необходимости для армии. Верховному главнокомандующему ничего не оставалось, как отменить свое собственное распоряжение о снятии этих самолетов с вооружения. Начальнику Главного военно-технического управления было дано указание „в связи с выяснившимся применением эскадры воздушных кораблей восстановить действие контракта с Русско-Балтийским вагонным заводом и оказать заводу всякое содействие для скорейшего выполнения этого заказа“.

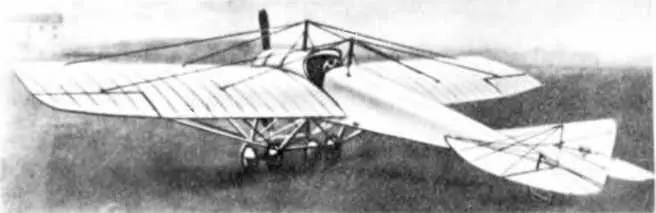

Самолет С-20

Самолет С-11 („ Полукруглый “)

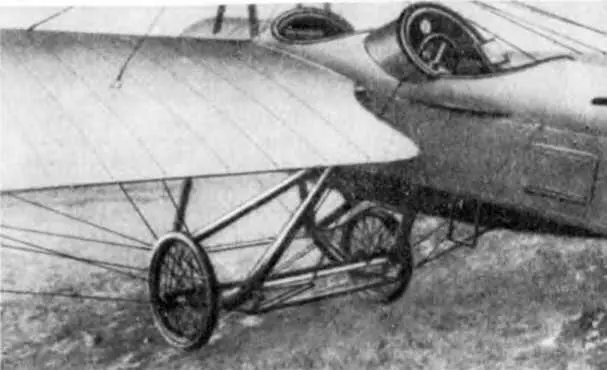

Шасси и штурвал самолета С-20

Эскадра была пополнена боевыми кораблями. К середине 1916 г. в ней насчитывалось около трех десятков тяжелых самолетов, на базе которых было сформировано пять авиаотрядов. Кроме того, эскадра имела у себя на аэродроме не менее 200 истребителей, построенных на Русско-Балтийском вагонном заводе. Они предназначались для прикрытия места базирования „Муромцев“ и охраны их в полете. Истребитель „Сикорский-20“ с двигателем „Рено“ мощностью 110 л. с. показал неплохие летные данные, истребитель типа „Сикорский-17“, имея двигатели мощностью 150 л. с., развивал скорость полета около 200 км/ч. Постройка истребителей сопровождения осуществлялась по инициативе летчиков и конструкторов эскадры. Руководители военного ведомства проявляли преступное пренебрежение к их созданию. Когда Великому князю Александру Михайловичу доложили просьбу эскадры о получении французских двигателей „Рено“ для истребителей, то он спросил: „А зачем им вообще истребители?“ — и добавил, — „дело „Муромцев“ бомбардировать, вести разведку, истребители им не нужны“. Это было уже после того, как немецкие самолеты совершили налет на аэродром эскадры в Старой Яблонне и серьезно повредили один из кораблей. Во время боевых полетов „Муромцы“ часто подвергались нападениям истребителей противника. Однажды недалеко от своего аэродрома на самолет неожиданно сзади напал немецкий „Фоккер“. Патроны оставались только в карабине, и с большим трудом удалось отбиться от преследования. При этом члены экипажа были ранены, самолет поврежден. Едва дотянув до аэродрома, он подломился при посадке. На этот и подобные факты в ставке верховного главнокомандующего закрывали глаза. Немецкие летчики боялись русских многомоторных самолетов, называя их „ежами“. Имея мощное стрелковое вооружение и почти полный сферический обстрел при удобном ведении прицельного огня (просторная кабина), самолеты этого типа смело заходили глубоко в тыл противника, часто вели одновременный бой с четырьмя-пятью истребителями противника, и, как правило, успешно отражали их атаки. Примером воздушного сражения может служить бой капитана Лаврова в июле 1916 г. Возвращаясь с бомбометания, его „Муромец“ западнее г. Львова подвергся нападению четырех „Фоккеров“. Во время боя три вражеских самолета были сбиты, а один ушел с повреждениями. Корабль капитана Лаврова отделался только рядом пробоин и повреждением одного двигателя. На трех двигателях он благополучно вернулся на свой аэродром. 6 июля 1915 г. немцы получили еще один надолго запомнившийся нм урок. В этот день три самолета типа „Хейнкель“ напали на „Муромец“, при этом два из них оказались сбитыми огнем русского самолета. Немецкие летчики, взятые в плен, заявляли, что у них считают „Муромцы“ неуязвимыми, полагая, что это бронированный самолет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: