Алексей Лобин - Артиллерия Ивана Грозного [litres]

- Название:Артиллерия Ивана Грозного [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-100695-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лобин - Артиллерия Ивана Грозного [litres] краткое содержание

На основе материалов отечественных и зарубежных архивов ведущий специалист по отечественной артиллерии от Ивана III до Смутного времени, кандидат исторических наук А.Н. Лобин открывает неизвестные страницы истории артиллерии Ивана Грозного. Какой была артиллерия Русского государства в XVI веке, из каких типов и видов она состояла? Какой была производственная мощность Пушечного двора? Как русская артиллерия вышла на европейский уровень и какую роль в этом сыграл лично Иван Грозный? Насколько эффективным оказалось боевое применение бомбард и пищалей при осаде городов? Как полководцы Ивана Грозного использовали артиллерийские орудия при взятии Казани и в сражениях продолжавшейся четверть века Ливонской войны?

Артиллерия Ивана Грозного [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Под руководством Аристотеля Фиораванти, архитектора и инженера из Болоньи, в Москве был построен завод по литью бронзовых орудий – «Пушечные избы». С конца XV в. основная линия московского орудийного производства была направлена на производство как пушек, так и колоколов.

В летописях «Пушечные избы» упоминаются в августе 1488-го, августе 1500-го и мае 1508 г. [92] Одна «пушечная изба» пострадала в пожаре 1488 г., в пожарах 1500 и 1508 гг. говорится о несколько избах. ПСРЛ. Т. VI. СПб., 1853. С. 46, 53, 238.

. На этом месте спустя столетие вырос целый заводской комплекс, производивший большое количество орудий и колоколов [93] Сытин П. Пушечный двор в Москве XV–XVII вв. // Московский краевед. 1929. Вып. 2 (10). С. 7–20.

. Ко времени, когда Иван IV венчался на царство, мануфактуры были сведены в единый литейный комплекс – Пушечный двор [94] ПСРЛ. Т. XXXIV. М., 1978. С. 177; Сытин А. Пушечный двор в Москве // Московский краевед, 1929. Вып. 2(10). С. 7–20.

. Во второй половине XVI в. пушечными избами называли отдельные постройки, входящие в литейный комплекс Пушечного двора [95] Сборник Императорского Русского исторического общества. М., 1892. Т. 71. № 24. С. 638.

.

В историографии принято считать, что «Пушечные избы», которые стояли на р. Неглинной в районе улиц Неглинной и Пушечной – именно там в 1547 г. летопись позже локализует Пушечный двор при описании пожара: «погорели за городом большой посад возле Неглимну, Пушечный двор» [96] ПСРЛ. Т. XXXIV. М., 1978. С. 177.

. Ранее под 1535 г. отмечены постройки Пушечного двора у Троицких (Неглиненских) ворот [97] ПСРЛ. Т. XXXIV. М., 1978. С. 177; Т. XX. С. 429. Сытин А. Пушечный двор в Москве // Московский краевед, 1929. Вып. 2 (10). С. 20.

.

Исследователь О.Г. Ульянов, ссылаясь на известие Вологодско-Пермской летописи под 1526 г., утверждает, что первые избы находились именно внутри Московского Кремля у кремлевской церкви Рождества Пречистой Богородицы, «что на Рву» [98] Ульянов О.Г. Древнейший арсенал в Московском Кремле – место рождения русской артиллерии // Война и оружие. 2015. С 225.

.

Как нам кажется, версия О.Г. Ульянова не противоречит общепринятой версии, если учесть, что «пушечные избы», упоминаемые во множественном числе, представляли собой целый заводской комплекс, состоящий как из литейных, так и из арсеналов-амбаров, которые находились как в Кремле, так и за Кремлем. И само название этих построек – «пушечные избы» – еще долгое время, до конца 1560-х гг. сохранялось наряду с обозначением главной государственной литейной, Пушечного двора. Так, по случаю приезда царя Ивана Грозного в Москву из Александровской слободы отмечено, что государь ехал «да на коневую площадку по загороду Китаю к пушечным избам, да через Неглименской плавной мост в опришнину» [99] Сборник Императорского Русского исторического общества. М., 1892. Т. 71. № 24. С. 638.

.

Примерно в 1487 г. вместе с послом Юрием Траханиотом в Россию приехал итальянец Паоло де Боссо (в летописях – «Павлин Дебосис»), умевший отливать огромные пушки (в инструкции послу предписывалось «приговаривати… пушечного дела мастеров» [100] Гуковский М.А. Сообщение о России московского посла в Милан (1486) // Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М.; Л., 1963. Труды Ленинградского отдела Института истории. Вып. 5. С. 652.

), а в 1490 г. в Москве появился «пушечный мастер Яков Фрязин с женою». Другой итальянец, мастер «Петр Фрязин» прибыл в Москву в 1494 г. из Италии вместе с посольством Данилы Мамырева [101] Полное собрание русских летописей. Т. XII. СПб., 1907. С. 238.

. В источниках упоминаются работы этого мастера в 1501 (пищаль) и 1503 (350-пудовый колокол) гг.

Сохранились свидетельства, что в 1504 г. Д. Ралеву и М. Карачарову удалось привезти с собой из Италии несколько завербованных пушечных мастеров [102] Воскресенская летопись // ПСРЛ. СПб., 1858. Т. 8. С. 244.

.

К концу XV-началу XVI в., помимо итальянцев, стали приглашаться мастера из Дании. В 1495 г. посол датского короля Христиана I «магистр Девид», прибыл с посольством в Россию на корабле с «медью… и четырьмя превосходными мастерами из Шотландии, которые имеют опыт в отливке… полушлангов и целых шлангов» [103] Казакова Н.А. Раннее известие о связях России и Шотландии // Вопросы истории. 1970. № 7. С. 197.

.

Следует отметить, что и ранее враждовавшие с Россией соседи всячески препятствовали приезду в Москву иностранных специалистов. Так, в 1493–1495 гг. поляки не пропускали русских послов, которые везли с собой навербованных в Европе мастеров; вследствие этого послы решили проехать в Россию с юго-запада, через земли Валашского правителя, воеводы Стефана, который, пользуясь случаем, задержал мастеров у себя. Государь Иван III, обеспокоенный задержкой специалистов пушечного дела и других мастеров, вынужден был просить крымского хана Менгли-Гирея помочь в их освобождении. Менгли-Гирей исполнил его просьбу и увез послов и мастеров (кроме четырех человек, которых Стефан под надуманным предлогом оставил у себя) в Крым, после чего они были доставлены в Москву [104] Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Ногайскою ордою и Турцией. Т. 2 // Сб. Русского Исторического Общества. СПб., 1893. Т. 95. С. 22, 54–56.

.

Итальянцы обучали литью орудий русских учеников. Имена их известны – Яков (не путать с Якобом Фрязиным, см. ниже описания пищалей), Ваня и Васюк. Упоминается также русский мастер «Федька Пушечник» – на сохранившемся 25-пудовом колоколе 1487 г. встречаем имя мастера: «6996 года, месяца октября 10 дня зделан бысть сей колокол при благоверном великом князе Иване Васильевиче, государе всеа Руси… а делал Федько Пушечник». Кампанолог И.В. Коновалов отмечает: «Колокол Федько-Пушечника отличается архаичностью формы, относящейся к так называемому итальянскому профилю. По главе колокола в два ряда идет вкладная надпись с указанием имени великого князя Иоанна Васильевича, места вклада и имени мастера-литейщика. Поля колокола отделены от вала одинарным пояском. Поясок по губе отсутствует. По способу изготовления верхних поясков видно, что восковые детали украшений мастер накладывал вручную. Очевидно, способ открутки горизонтальных поясков в глине вместе со всей внешней формой колокола мастерам, работавшим в XV в., был неизвестен» [105] Хранится в Государственном музее-заповеднике «Коломенское». Коновалов И.В. К вопросу о колоколах времени святителя Макария // Макариевские чтения. Можайск, 2003. Вып. X. С. 142–151.

. Прозвище Пушечник этого малоизвестного литейщика указывает, несомненно, на его главную специализацию – отливку пушек, то есть бомбард.

Какая же артиллерия была произведена итальянцами в 1480-1520-х гг.?

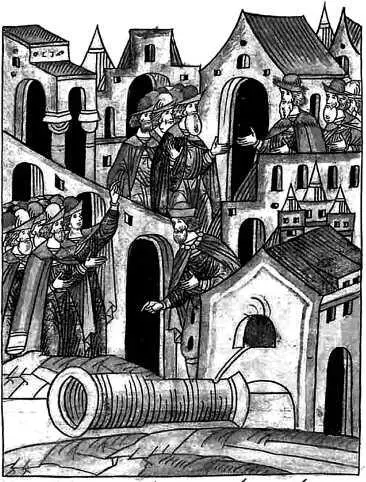

Отливка пушки «Павлин» в 1488 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Алексей Лобин - Артиллерия Ивана Грозного [litres]](/books/1073900/aleksej-lobin-artilleriya-ivana-groznogo-litres.webp)

![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/166426/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g.webp)

![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/1076325/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres.webp)