Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Название:Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «ИПП «Правда Севера»

- Год:2014

- Город:Архангельск

- ISBN:978-5-85879-960-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков краткое содержание

Издание богато иллюстрировано рисунками, гравюрами, чертежами и фотографиями разных лет из архивов, музеев и частных коллекций.

Книга адресована историкам, краеведам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется военной историей и историей Русского Севера.

Русский Север в войнах XVI – XIX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В конце 1580 или в начале 1581 г. в пограничной Ругозерской волости был поставлен острог [96] Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря и других подведомых сей обители монастырей, скитов приходских церквей и подворьев, с присовокуплением многих царских, патриарших и других знаменитых гражданских и духовных лиц грамот, относящихся к истории сего монастыря. М., 1853. Ч. 1. С. 81.

. Точная дата постройки укрепления неизвестна, о месте его возведения соловецкие летописи вообще никаких сведений не содержат. Последовавшие за этим события Ливонской войны затмили происшедшее под его стенами сражение.

В ожидании очередного нашествия противника, который уже принес смерть и разрушение на русскую землю, в устроенном пограничном укреплении засел со стрельцами и местными жителями воевода Киприян Владимирович Оничков [97] Савич А. А. Соловецкая вотчина XV–XVII в. (Опыт изучения хозяйства и социальных отношений на крайнем русском севере в древней Руси). Пермь, 1927. С. 56.

. 24 декабря 1581 г. на острог напал противник [98] РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1707. Л. 283 об.

. О сражении 1581 г. «Летописец Соловецкий» содержит скупую победную реляцию [99] Датировка, приведенная в «Летописце», ошибочна. Учитывая, что нападение на крепость было совершено 24 декабря 7088 г., в пересчете на новое летоисчисление это 1581 г., ошибка была допущена, вероятно, из-за того, что при издании «Летописца» пересчет на новый календарь был сделан без учета конкретной даты, т. е. в нашем случае — месяца.

и отмечает, что «храбрый Оничков получил от великого государя похвальную грамоту» [100] Досифей, архим. Летописец Соловецкий, за четыре столетия от основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, то есть с 1429 по 1833-й год. М., 1833. С. 39–40.

.

Имеются и более подробные свидетельства, которые приводил А. А. Савич без ссылки на источник, указав, что оборону в остроге воевода держал с гарнизоном из 100 стрельцов и пушкарей, а также «и с охочими казаки и с тутошними людми» [101] Савич А. А. Указ. соч. С. 56.

. Архивные документы подтвердили прочность укрепления и грамотность организации обороны, сообщая нам, что осада велась по всем правилам военного искусства того времени «со всеми осадными орудиями, щитами и приметами» [102] РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2. Д. 1707. Л. 284, 305 об.

.

Из-за опасности новых нападений при установлении воеводой контроля на границе царским указом местным жителям было категорически запрещено пересекать границу, вступать в контакт с иностранцами и бывшими согражданами, перешедшими границу и поселившимися там [103] Там же. Л. 284 об. — 285.

. Киприян Оничков был отозван в Москву, а ему на смену в начале зимы прибыл Иван Иванович Окучин, которому и был передан весь монастырский боезапас [104] Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание… С. 82.

.

Что же мы можем сказать, исходя из имеющейся информации об этой деревянной «крепостице»? При гарнизоне численностью 100 человек укрепление не должно было быть большим, и, исходя из его названия, мы можем примерно определиться с местом его постройки — Ругозерская волость (ныне Муезерский район Республики Карелия).

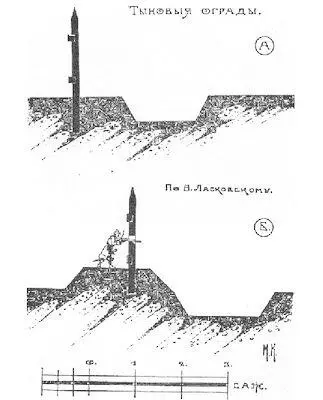

Варианты башен и тыновых оград в русских острогах

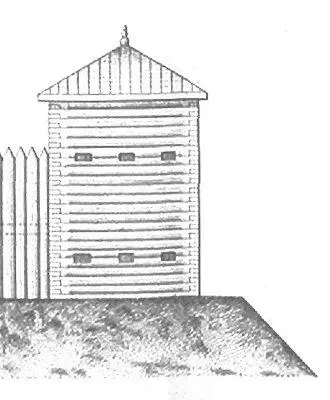

Так мог выглядеть Ругозерский острог. На фото 30 реконструкция Умревинского пограничного острога, созданная в Новосибирском государственном краеведческом музее (www.softlab-nsk.ru/node/1).

Неужели не сохранилось других более точных данных? В доступных для исследователей документах Соловецкого монастыря такой информации нет. Удача улыбнулась там, где никто не ожидал. В «Олонецких губернских ведомостях» за 1873 г. нашлось описание остатков фортификационных сооружений со времен Шведской войны 1788–1790 гг. Текст начинается с описания городища, не имеющего отношения к той войне. Назначение городища и годы его использования авторам были неизвестны: «Ругозерской волости, в деревне Минозере (в 8 верстах от Финляндской границы), в 40 верстах от Кимас-озерского погоста (в 2 верстах от границы Кемского уезда) находится старинное городище. Длина его 10 саж., ширина 5 саж., а в окружности 30 саж. Форма городища четырехугольная. Площадь его распахана под посев хлеба. Городище было расположено на гор. Алексеевской. Внешних укреплений, рвов и валов не имеется. Вход в городище был с севера. Городище сохранилось в целости и, по народному преданию, было устроено для защиты от нападения шведов» [105] Олонецкие губернские ведомости. 1873. № 72. С. 829–830.

.

Столь точное описание формы укрепления с указанием его размеров (21,3×10,65 м) и места расположения ворот или воротной башни позволяет предположить, что перед распашкой этой территории развалины укреплений еще сохранялись. Указанные данные вполне соответствуют описанию обычного для России пограничного стоялого острога того времени, предназначенного для небольшого гарнизона. Благодаря этому документу место, где был возведен Ругозерский острог, можно считать установленным. Конечно, если спустя полтора века это место удастся обнаружить, то информацию об остроге, гарнизоне и сражении можно получить, проведя археологические исследования. Подкрепляет надежду то, что это место недоступно черным копателям, так как оно находится в погранзоне, практически на линии государственной границы.

По прошествии более четырех веков, мы должны вспомнить и отдать должное соловецким стрельцам, для которых это был первый большой успех. События на Мин-озере и место сражения должно быть увековечено в памяти народа как место первой победы русского оружия над противником на Русском Севере в 1581 г. в ходе Ливонской войны.

В последующие годы не встречается никаких упоминаний об использовании этого укрепления. Вероятно, это можно объяснить тем, что военачальники поняли все недостатки размещения гарнизона в непосредственной близости от границы, при отсутствии быстрой и надежной связи с монастырем. Прежде всего, одиночное укрепление противник мог легко обойти. Малая заселенность и слабая хозяйственная освоенность территории препятствовали снабжению гарнизона крепости провиантом, а в случае крайней необходимости попросту некому было оказать помощь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: