Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Название:Русский Север в войнах XVI – XIX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «ИПП «Правда Севера»

- Год:2014

- Город:Архангельск

- ISBN:978-5-85879-960-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Гостев - Русский Север в войнах XVI – XIX веков краткое содержание

Издание богато иллюстрировано рисунками, гравюрами, чертежами и фотографиями разных лет из архивов, музеев и частных коллекций.

Книга адресована историкам, краеведам, педагогам, студентам и всем, кто интересуется военной историей и историей Русского Севера.

Русский Север в войнах XVI – XIX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После 1862 г. следы трофеев М. А. Герасимова вновь теряются. Вероятно, их все-таки вывезли в Кронштадтский арсенал, а позднее — в Санкт-Петербург.

В сравнительно недавно опубликованных книгах заведующего фондом оружия Центрального военно-морского музея капитана 1-го ранга в отставке кандидата военно-морских наук И. П. Суханова подробно описан трофейный кортик, длиной 58,6 см, когда-то принадлежавший М. А. Герасимову, а теперь находящийся на хранении в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге (инв. № 5444):

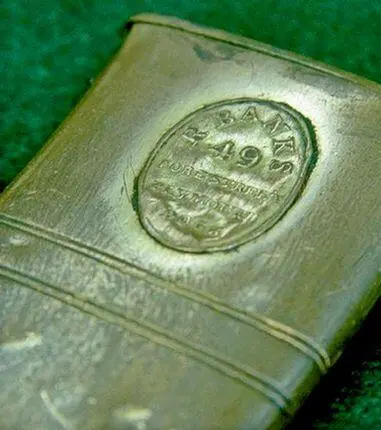

«Клинок стальной, с остатками травленого орнамента, однолезвийный, с широким и узким долами. Ширина клинка у пяты 3,2 см, кривизна 43/4,8 см. Черен рукояти костяной, с пропиловкой поверхности мелкими ромбиками и тремя фризами. Навершие рукояти литое латунное с головкой и гривой льва. Крестовина также литая, латунная с закругленными и загнутыми в противоположные стороны концами. На нижнем конце крестовины закреплено латунное ушко. Заодно с крестовиной отлиты пластины перекрестья и крепления рукояти, изготовленные в виде заостренной пирамиды с боковыми округлениями, канавками и цветками. Ножны листовые латунные с двумя ушками и кольцами для крепления пасовых ремней Устье в ножнах зафиксировано двумя винтами. На верхней обоймице ножен — овальный штамп с надписью: «R. Banks 49. Fore street. Plymouth» [505] Суханов И. П. Оружейные реликвии Российского флота. Из коллекции центрального военно-морского музея. СПб.: Фортекс, 2002. С. 92; Его же. История российского морского кортика. СПб.: Бранко, 2007. С. 238–239.

.

Трофейный кортик, принадлежавший М. А. Герасимову. Из фондов Центрального военно-морского музея, г. Санкт-Петербург. Фото Д. Жаворонкова.

Этот кортик — единственный из трофеев М. А. Герасимова, современное местоположение которого достоверно известно автору настоящей публикации.

Генеральная карта Архангельской губернии. 1824 г.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ ГОТОВИТСЯ К ОБОРОНЕ

С наступлением 1854 г. архангельский военный губернатор, управляющий и гражданской частью, главный командир Архангельского порта Роман Платонович Боиль затребовал у подчиненных сведения о состоянии войск и вооружений во вверенной ему губернии. а также справки о том, какие мероприятия по защите Архангельского порта проводились в 1808–1811 гг. Он не стал мотивировать свои запросы ничем, кроме «встретившейся надобности».

Получив необходимые сведения, Р. П. Боиль распорядился составить ведомости о войсках, находящихся в Архангельске, и «об артиллерийском имуществе Новодвинской крепости штатном и годном к употреблению сверхштатном» [506] ГААО. Ф. 2. Оп. 1. Т. 5. Д. 5580. Л. 4–9 об.

. 16 (28) января он отправил их военному министру. В коротком сопроводительном письме под грифом «секретно» он просил министра «сделать распоряжение к усилению расположенных в Архангельске сухопутных войск и к приведению в оборонительное положение Новодвинской крепости и Соловецкого монастыря, равно и к построению в необходимых пунктах временных укреплений». По словам Р. П. Боиля, это было необходимо «на случай могущего быть ныне разрыва с какою-нибудь из морских держав». Он отметил, что такого рода меры уже принимались ранее в 1800–1801 и 1807–1811 гг. «по случаю разрыва с Англиею». Р. П. Боиль обратил внимание на то, что приморские города и селения Архангельской губернии по состоянию на начало 1854 г. остаются «безо всякой обороны на случай неприятельского нападения». Архангельск, по его мнению, также был под угрозой, поскольку даже в Новодвинской крепости, защищавшей подходы к нему с моря, не было «ни станков, ни лафетов» для орудий [507] Там же. Л. 2–3 об.

. Встретить в открытом море неприятельские эскадры вице-адмиралу Р. П. Боилю было нечем — такая возможность даже не обсуждалась в переписке со столицей [508] До середины XIX в. Архангельск был крупнейшим центром военно-морского судостроения России. В 1734–1852 гг. в Архангельском адмиралтействе было построено 225 линейных кораблей и фрегатов, а в адмиралтействах и на верфях Санкт-Петербурга за тот же период — всего 148 (см. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год / под ред. Ф. Ф. Веселаго. СПб., 1872; Пальмин В. А. Военно-морское судостроение на Севере России в эпоху парусного флота. Архангельск: Поморский ун-т. 2008. С. 174). Примечательно, что в то же самое время город оставался в положении «сапожника без сапог»: российских военных судов находилось в Белом море ничтожно мало; они были сравнительно небольшого водоизмещения, несли слабое артиллерийское вооружение, выполняли функции брандвахты и т. п.

.

Изображая военному министру неготовность вверенной ему губернии к обороне, Роман Платонович для пользы дела «сгустил краски», но лишь чуть-чуть. В Новодвинской крепости было более полусотни старых станков, лафетов и поворотных платформ (подробнее о ситуации с ними см. ниже) В приморских уездных городах — Онеге, Кеми, Коле, и Мезени, бывших «безо всякой обороны», — вообще-то имелись инвалидные команды. Но, как оказалось впоследствии, в период навигации 1854 г. численность экипажа на каждом из неприятельских четырех пароходов и двух фрегатов превосходила численность инвалидной команды любого из вышеупомянутых приморских городов Архангельской губернии! Кроме того, на огонь корабельной артиллерии новейших иностранных пароходов русские могли отвечать лишь неприцельной стрельбой из нескольких десятков старых ружей в течение непродолжительного времени. В начале 1854 г. на вооружении инвалидных команд в Онеге имелось 74 кремневых ружья, в Кеми — 73, Коле — 82, на каждое полагалось всего по 35 боевых патронов, а фактически было их еще меньше [509] ГААО. Ф. 2. Оп. 1. Т. 5. Д. 5578. Л. 8–8 об. 16 (28) марта по распоряжению Р. П. Боиля из Архангельска в Онегу, Кемь, Мезень и Колу были отправлены грузы с дополнительными боеприпасами — еще по 25 патронов на каждое ружье.

. Из упомянутого количества часть ружей была признана непригодной для ведения прицельной стрельбы (зимой 1854 г. в Коле таких ружей было около половины), некоторые ружья вообще не стреляли. Пушек инвалидным командам приморских уездов не полагалось.

Забегая вперед, скажем, что для защиты приморских уездных городов было сделано немного. Помощь ограничилась в основном отправкой для их инвалидных команд дополнительных боеприпасов и исправных ружей. Власти в Санкт-Петербурге и Архангельске решили сосредоточиться на организации обороны Архангельского порта, Архангельского адмиралтейства и собственно Архангельска — губернского административного центра. И преуспели в этом, создав за сравнительно короткий промежуток времени до появления неприятеля эффективную систему обороны. Она состояла из береговых артиллерийских батарей в дельте Северной Двины, отрядов вооруженных пушками гребных канонирских лодок, архангельского гарнизона, вооруженного населения ближайших к Архангельску сел и деревень. Основным элементом этой системы была Новодвинская крепость [510] Подробнее об истории формирования этой системы до Крымской войны см.: Гостев И. М. Новодвинская крепость как основа организации и развития системы береговой обороны в устье Северной Двины в XVII–XIX веках // Защитники Отечества. Выпуск 11. Материалы 23 общественно-научных чтений по военно-исторической тематике. Архангельск, 27–28 октября 2007 г. Архангельск: Арханг. обл. краеведч. музей 2008. С. 28–46.

.

Интервал:

Закладка: