Борис Акунин - Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный

- Название:Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082577-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Эта книга посвящена событиям первой половины XIX века, эпохе правления сыновей императора Павла – Александра, кумира отечественных либералов, и Николая, кумира отечественных государственников. Два эти политических режима, очень разные по идеологии и стилю, задали России новый ритм дыхания, продолжающийся и поныне. Какие уроки можно извлечь из изучения александровско-николаевской эпохи? «Первая сверхдержава» – седьмой том «Истории Российского государства» – рассказывает читателю, в чем причины стремительного взлета и последующего ослабления Российской империи, какой ценой страна достигла лидирующей мировой позиции и к каким результатам привел опыт «сверхдержавности».

Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

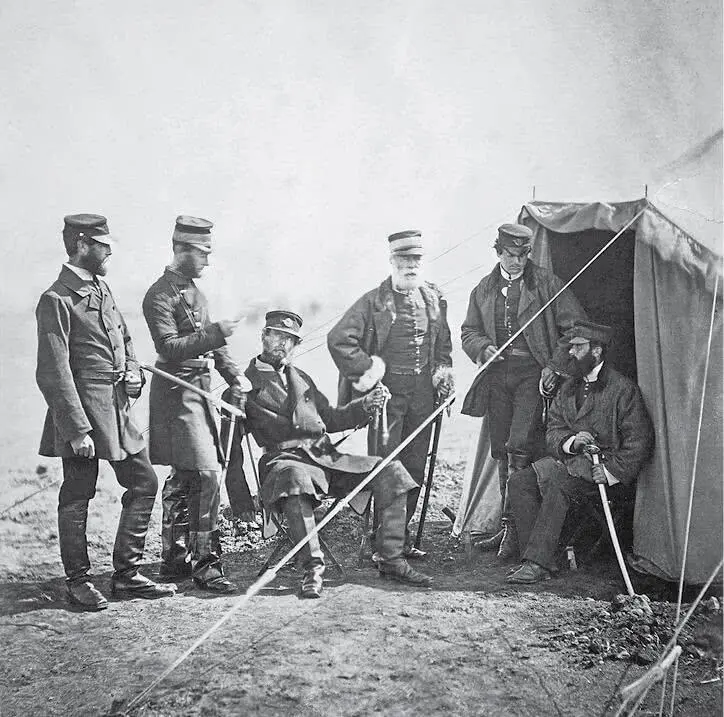

Фотография Р. Фентона из Крыма

Но в августе и сентябре у русских будут совсем другие заботы.

Инициатива все время принадлежала противной стороне. Сначала, в июне, французы с англичанами действительно высадились в турецкой Болгарии, и казалось, что Николай верно угадал главный фронт. Но намерения союзного командования были иными. Пользуясь полным господством на море, маршал Сент-Арно вознамерился перебросить армию в Крым, чтобы уничтожить базу российского флота в Севастополе. План этот отчасти объяснялся еще и тем, что в Крыму у русских было не так много сил, а Севастополь являлся крепостью только со стороны моря. С суши его можно было захватить почти беспрепятственно.

В начале сентября близ Евпатории была осуществлена величайшая в тогдашней истории десантная операция. Более шестидесяти тысяч солдат, 130 орудий, тысячи лошадей, огромное количество грузов были на глазах у русских дозоров переправлены с 389 кораблей на берег. По свидетельству очевидцев, издали союзная эскадра выглядела как огромный промышленный город, задымивший все небо своими фабричными трубами.

Война пришла на российскую территорию.

Крымская эпопея

Высадка продолжалась целых шесть дней, но ее прикрывали дальнобойные орудия боевых кораблей, и помешать русские не могли. К тому же они плохо подготовились к подобному развитию событий. Главнокомандующим в Крыму был царский любимец светлейший князь Меншиков – тот самый, что безуспешно добивался от султана покорности. Надо отдать светлейшему должное: он один из первых догадался, что главный удар будет нанесен именно по Крыму, добровольно вызвался защищать этот уязвимый участок и даже приступил к фортификационным работам, но в Петербурге гораздо больше опасались за Балтику и Бессарабию, поэтому сил у Меншикова было меньше, чем у маршала Сент-Арно. Да и полководческими талантами князь не отличался.

Александр Сергеевич Меншиков (1787–1869) был, можно сказать, потомственным фаворитом, правнуком петровского соратника. Николай ценил и уважал князя за острый ум и за еще более острый язык, за несомненную честность и за личную храбрость – Меншиков был несколько раз ранен, участвуя в разных сражениях, в том числе в Бородинском. Кроме того, это был убежденный, а не конъюнктурный консерватор-государственник, полностью разделявший взгляды императора. Меншиков прошел обычный для его поколения путь от очарования либерализмом до полного в нем разочарования. В молодости, при Александре, Александр Сергеевич участвовал в составлении проекта об отмене крепостного права; в николаевском секретном комитете по крестьянскому вопросу это был один из самых упорных противников освобождения.

На должности морского министра Меншиков тоже был консерватором, что не пошло на пользу русскому флоту. По старинке воевал он и в Крыму, не учитывая того, что со времен Бородина тактическое искусство совершенно переменилось.

Стянув все наличные войска, русский главнокомандующий дал сражение высадившемуся десанту, едва тот вышел из-под прикрытия морской артиллерии. Несмотря на удобство позиции (русские войска расположились на высотах, позади реки Альма), удержать врага не получилось. Наступая, французы и англичане открывали огонь с 800 метров, и русские с их бесполезными на такой дистанции гладкоствольными ружьями еще до столкновения несли большие потери. Пушечный огонь по атакующим оказался не слишком действенным, потому что они двигались не сомкнутыми колоннами, а цепями. В результате наступающие по открытой местности союзники потеряли вдвое меньше людей, чем обороняющиеся, и Меншикову пришлось отступать. Желая сохранить свою потрепанную армию от блокирования, он отошел не к Севастополю, а вглубь полуострова. Путь на еще не укрепившийся город был открыт. До него оставалось всего два перехода. Казалось, участь кампании решилась в одном-единственном сражении.

Но союзники совершили серьезную ошибку. Вместо того, чтобы идти прямо на город, они обогнули его по дуге и вышли к морю с другой стороны. Им представлялось опасным атаковать город, защищаемый пушками Черноморской эскадры, имея в тылу недобитую русскую армию, и хотелось избежать лишних потерь. Казалось, Севастополь все равно обречен, его сдача неизбежна, достаточно только подождать. А ждать лучше рядом с удобной Балаклавской бухтой (в 15 километрах к югу от города), куда корабли будут доставлять провизию и боеприпасы.

Если командование русской армии на протяжении всей войны было весьма слабым, то и союзники в этом отношении не блистали. В царских войсках по крайней мере существовало единоначалие, приказы могли быть нехороши, но они исполнялись. Французы же с англичанами часто не могли между собой договориться, спорили, ссорились, ревновали. Пост главнокомандующего являлся скорее номинальным. Каждая армия повиновалась собственному начальнику, а они еще и постоянно менялись.

У французов алжирский ветеран маршал Сент-Арно, бывший военный министр, был тяжело болен и в конце сентября скончался. Командование принял генерал Канробер. Потом, после ряда неудач, его сменил генерал Пелиссье – всё на протяжении нескольких месяцев. Англичанами, у которых главным достоинством считались старшинство и выслуга лет, сначала руководил вялый лорд Раглан, получивший первый офицерский чин еще во времена Трафальгара. Когда он умер (как пишут во всех энциклопедиях, «от дизентерии и депрессии»), место занял столь же тусклый генерал Симпсон, а затем генерал Кодрингтон, до Крымской кампании никогда не воевавший.

Верховное командование по обе линии фронта соперничало между собой по числу ошибок, нелепостей и недоразумений, что выливалось в лишние человеческие потери. Иногда возникает ощущение, что каждая сторона изо всех сил старалась поскорее проиграть войну – а другая ей упорно мешала, из-за чего севастопольская мясорубка всё прокручивалась и прокручивалась.

Историки всех стран-участниц много пишут о героизме, и его в Крыму действительно было с лихвой. Когда солдатам требуется проявлять героизм, это верный признак того, что ими скверно командуют. Некомпетентность начальства приходится компенсировать жертвенностью подчиненных. У хорошего полководца всё работает, как часы, потери минимальны, неожиданностей и критических ситуаций не возникает. Севастопольская же сага была сплошной критической ситуацией – для всех.

Затопление флота. И.А. Владимиров

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: