К. Скоробогаткин - 50 лет Вооруженных сил СССР

- Название:50 лет Вооруженных сил СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное издательство министерства обороны СССР

- Год:1968

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

К. Скоробогаткин - 50 лет Вооруженных сил СССР краткое содержание

Сохранена нумерация страниц и размещение иллюстраций в соответствии с печатным оригиналом. Номер поставлен в квадратных скобках в конце страницы даже если в оригинале он отсутствовал. Исключение составляют страницы с началом части. Убраны пробелы в написании чисел для обозначения разрядов. Внесены изменения в оформление ссылок с учетом специфики электронных книг — сокращение «Там же» заменено полной ссылкой на источник. Использована сплошная нумерация ссылок, тогда как в оригинале — постраничная. Изменено форматирование с учетом возможностей fb2: подразделы, выделяемые подзаголовками, в печатном оригинале размещались в блоке с левой стороны страницы и печатались более мелким шрифтом. Таблицы представлены в двух вариантах — в виде рисунка и в формате fb2. При создании книги использованы стили, поэтому для чтения лучше использовать cr3.

50 лет Вооруженных сил СССР - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

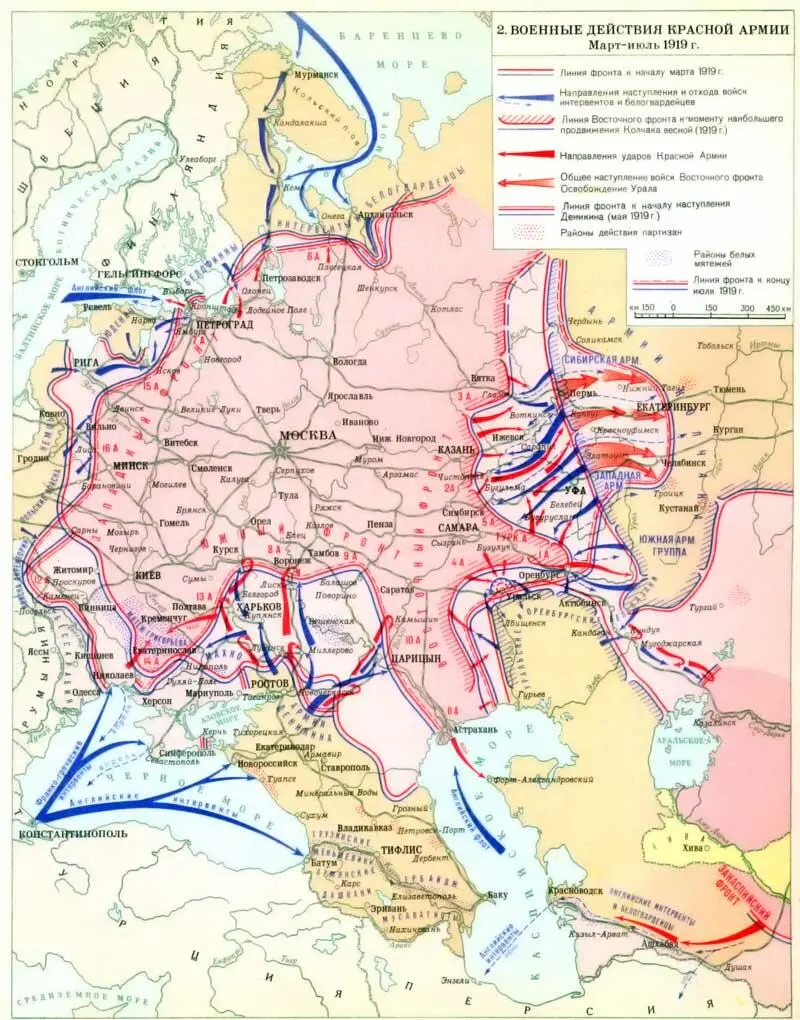

В плане, принятом ставкой Колчака, не было четко выраженной идеи главного удара. Сибирская и Западная армии противника наступали в двух расходящихся направлениях, не взаимодействуя друг с другом. Намеченное наступление на широком, 600-километровом фронте и на глубину до 400 км предпринималось с ограниченными оперативно-стратегическими резервами, так как значительную часть своих сил Колчак вынужден был направить против партизан, действовавших в его тылу.

Армиям Колчака противостоял советский Восточный фронт — командующий С. С. Каменев, члены Реввоенсовета С. И. Гусев, К. А. Мехоношин, И. Т. Смилга. На фронте протяжением 1800 км развертывалось шесть армий общей численностью немногим более 100 тыс. штыков и сабель при 1882 пулеметах и 374 орудиях.

На южном крыле фронта находилась 4-я армия — командующий М. В. Фрунзе, члены Реввоенсовета В. В. Куйбышев, Ф. Ф. Новицкий — и Туркестанская армия — командующий Г. В. Зиновьев; левее развернулась 1-я армия — командующий Г. Д. Гай, члены Реввоенсовета О. Ю. Калнин, Г. И. Теодорович; в центре действовали войска 5-й армии — командующий Ж. К. Блюмберг, а затем М. Н. Тухачевский, члены Реввоенсовета А. П. Розенгольц, Б. Д. Михайлов,

[71]

В. М. Смирнов; на левом северном крыле фронта — 2-я армия — командующий В. И. Шорин, члены Реввоенсовета П. К, Штернберг, Г. Я. Сокольников — и 3-я армия — командующий С. А. Меженинов, члены Реввоенсовета Н. Н. Кузьмин, Н. И. Муралов, В. А. Трифонов. В состав Восточного фронта входила Волжская военная флотилия — командующий В. Н. Варваци, а затем П. И. Смирнов, члены Реввоенсовета А. В. Васильев, Н. В. Русов.

Фронт советских армий проходил от Александрова-Гая, южнее Уральска, на Актюбинск, Орск, далее на север восточнее Уфы, через Осу и западнее Перми на Чердынь.

По первоначальному плану советского командования предусматривалось перейти в наступление на широком фронте — одновременно на оренбургском, уфимском и казанском направлениях. Но вследствие недостатка сил и средств наступление не состоялось. Противник против нашей 5-й армии, располагавшей всего лишь 11 тыс. штыков и сабель, развернул почти 50-тысячную Западную армию, а 50-километровый разрыв, образовавшийся между 2-й и 5-й армиями Восточного фронта, прикрывался одним лишь немногочисленным Мензелинским коммунистическим батальоном. Это давало противнику возможность легко прорвать центр Восточного фронта.

15 февраля Колчак отдал директиву о проведении частных операций с целью выровнять линию фронта и захватить исходные рубежи для последующего наступления на Москву.

Общее наступление армий Колчака началось 4-6 марта. Несмотря на героизм советских войск, врагу удалось прорвать фронт и продвинуться вперед. На севере Сибирская армия белых заняла Оханск, Воткинск, Сарапул, Ижевск, отбросив 2-ю и 3-ю армии на 100 км.

Наибольших успехов колчаковцы добились в центре, где наступала Западная армия. Имея более чем четырехкратное превосходство в силах, белогвардейцы сломили упорное сопротивление 26-й и 27-й стрелковых дивизий 5-й армии и после ожесточенных боев 10 марта захватили Бирск, а 14 марта Уфу. Центр армий Восточного фронта был прорван. К середине апреля белогвардейские войска вышли на линию Бугульма, Белебей, Стерлитамак, Бугуруслан, захватили территорию в 300 тыс. кв. км с населением более 5 млн. человек. Войска Дутова овладели значительным участком железной дороги между Оренбургом и Актюбинском и вновь отрезали Туркестан от Советской России.

На захваченной территории Колчак установил диктатуру, которая, как отмечал В. И. Ленин, была хуже царской. Особенно жестоко колчаковцы расправлялись с попавшими в их руки коммунистами и партизанами. Всюду свирепствовал белый террор.

Опьяненный успехами, Колчак считал, что главные силы Красной Армии на Восточном фронте разбиты и можно, не останавливаясь, продолжать наступление к Волге и далее на Москву.

Основные усилия противник перенес на центральное направление, где Западная армия Ханжина достигла наибольших успехов. Войска Колчака находились в 85 км от Самары и Казани, в 100 км от Симбирска. Не считаясь с потерями, белогвардейцы рвались к Волге, до которой в районе Спасска оставалось лишь 35 км. Западной армии была поставлена задача форсированным маршем выйти к Волге, соединиться с армиями Деникина и совместно с ними развернуть наступление на Москву.

[72]

Одной из причин тяжелых неудач наших войск на Восточном фронте следует считать недооценку сил Колчака Главным Командованием Красной Армии, полагавшим, что решающие события развернутся не на Восточном фронте, а на Южном и Западном. Фронт был ослаблен переброской зимой 1918/19 г. на Южный фронт наиболее боеспособных дивизий, а своевременных мер к его последующему усилению принято не было.

Важнейшей причиной, обусловившей временные успехи Колчака, были колебания среднего крестьянства Сибири, продолжавшиеся до лета 1919 г. «Мы не могли дать крестьянам в Сибири того, — объяснял эти колебания В. И. Ленин, — что дала им революция в России. В Сибири крестьянство не получило помещичьей земли, потому что там ее не было, и потому им легче было поверить белогвардейцам» [44] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 299.

.

Колчаку, провозгласившему своей экономической программой свободную торговлю хлебом, удалось вначале сыграть на недовольстве сибирского крестьянства продразверсткой и на его частнособственнических инстинктах.

Ухудшилась обстановка для Советской республики и на других фронтах. На юге России в это время началось наступление Добровольческой армии Деникина на Донбасс. На западе выступили белополяки и белоэстонцы, поддержанные немецкими контрреволюционными добровольческими отрядами, они отвлекли значительные силы Западного фронта. На северо-западе белогвардейская армия Юденича угрожала Петрограду. На Севере активизировались войска интервентов и белогвардейцев генерала Миллера.

2. Мобилизация сил советской республики

В это суровое время в марте 1919 г. открылся VIII съезд РКП(б). Его решения имели огромное значение для укрепления обороны республики и мобилизации всех сил трудящихся на разгром белогвардейцев и интервентов.

В отчетном докладе съезду В. И. Ленин глубоко и всесторонне проанализировал основные вопросы внутренней и внешней политики партии, политическую и организационную работу Центрального Комитета.

VIII съезд принял новую Программу партии. В ней был обобщен опыт первых лет строительства Советского государства, дана характеристика диктатуры пролетариата как высшей формы демократии, четко определены задачи партии в борьбе за построение социалистического общества в нашей стране.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: