К. Скоробогаткин - 50 лет Вооруженных сил СССР

- Название:50 лет Вооруженных сил СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное издательство министерства обороны СССР

- Год:1968

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

К. Скоробогаткин - 50 лет Вооруженных сил СССР краткое содержание

Сохранена нумерация страниц и размещение иллюстраций в соответствии с печатным оригиналом. Номер поставлен в квадратных скобках в конце страницы даже если в оригинале он отсутствовал. Исключение составляют страницы с началом части. Убраны пробелы в написании чисел для обозначения разрядов. Внесены изменения в оформление ссылок с учетом специфики электронных книг — сокращение «Там же» заменено полной ссылкой на источник. Использована сплошная нумерация ссылок, тогда как в оригинале — постраничная. Изменено форматирование с учетом возможностей fb2: подразделы, выделяемые подзаголовками, в печатном оригинале размещались в блоке с левой стороны страницы и печатались более мелким шрифтом. Таблицы представлены в двух вариантах — в виде рисунка и в формате fb2. При создании книги использованы стили, поэтому для чтения лучше использовать cr3.

50 лет Вооруженных сил СССР - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одним из основных опорных пунктов империализма и внутренней контрреволюции в Средней Азии являлась Бухара, которой правил эмир Алимхан. Советское правительство стремилось наладить с Бухарой нормальные, дружественные отношения. Однако бухарское реакционное правительство явно не желало этого и проводило враждебную политику по отношению к РСФСР и Туркестанской республике. В Бухаре с каждым днем росло недовольство масс существующим режимом. Собравшийся в августе 1920 г. в Чарджуе IV съезд Компартии Бухары принял решение о вооруженном восстании.

В распоряжении бухарского эмира имелось 8,7 тыс. штыков и более 7,5 тыс. сабель регулярных и примерно 27 тыс. нерегулярных войск. Значительную военную поддержку бухарскому эмиру оказывала Англия через Афганистан. В условиях террористического режима Коммунистическая партия Бухары не могла создать достаточно мощные вооруженные силы для борьбы против эмира. Поэтому, готовя вооруженное восстание, представители революционных сил Бухары обратились 28 августа 1920 г. с просьбой о помощи к правительствам РСФСР и Советского Туркестана. Задача оказать помощь революции в Бухаре была возложена на Туркестанский фронт, которым командовал М. В. Фрунзе, а членом РВС являлся П. И. Баранов. Для борьбы против войск бухарского эмира фронт выделил 6-7 тыс. штыков и 2-2,5 тыс. сабель, 35 легких и 5 тяжелых орудий, 5 бронепоездов и 11 самолетов. Бухарские революционные отряды и части насчитывали 5 тыс. штыков и 2 тыс. сабель.

28 августа 1920 г. началось вооруженное восстание трудящихся Бухары. На другой день повстанцы вступили в Старый Чарджуй. Эмир бежал в Старую Бухару. С началом вооруженного восстания командование Туркестанского фронта отдало приказ о начале наступления против войск бухарского эмира. Оно началось утром 29 августа. 1 сентября советские войска подошли к Старой Бухаре и предприняли штурм ее крепостных укреплений. На следующий день крепость пала. Красная Армия вместе с повстанцами в короткий срок завершила разгром войск бухарского эмира, б октября 1920 г. 1-й Всебухарский съезд народных представителей провозгласил создание независимой Бухарской Народной Советской Республики.

Упорные бои пришлось выдержать советским войскам с контрреволюционными бандами басмачей. Особенно ожесточенные бои с басмачами развернулись в Фергане. Ликвидация отдельных банд в Средней Азии, поддерживаемых английским империализмом, затянулась на несколько лет.

[152]

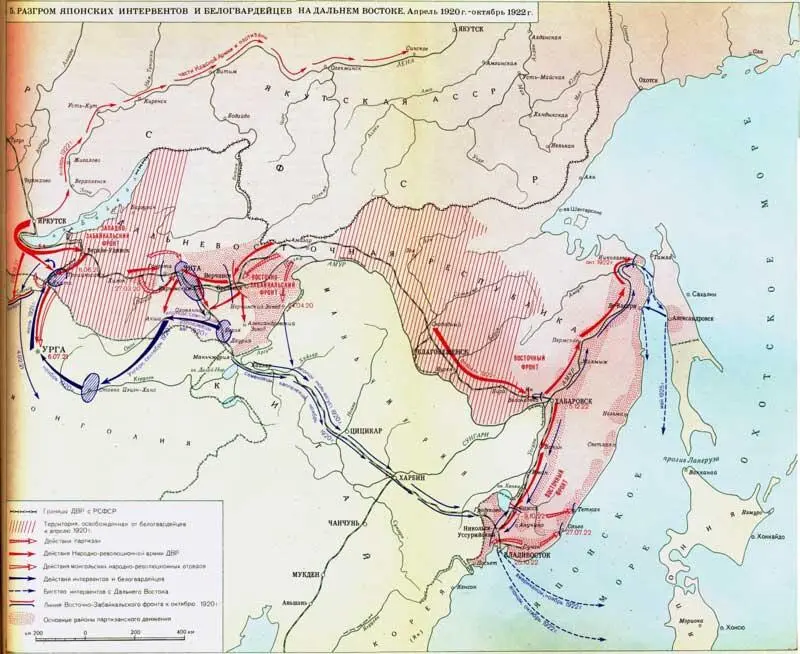

5. Разгром японских интервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке. Апрель 1920 г. — октябрь 1922 г.

Одной из славных страниц в истории Советских Вооруженных Сил на завершающем этапе Гражданской войны являлось освобождение Дальнего Востока от белогвардейцев и японских интервентов.

В 1920 г. Красная Армия, связанная борьбой с Врангелем и буржуазной Польшей, не могла одновременно вести борьбу на Дальнем Востоке. В то же время стало известно, что Япония в начале 1920 г. договорилась с США об усилении антисоветской интервенции. В этих сложных международных условиях ЦК РКП(б) принял решение создать на Дальнем Востоке самостоятельное демократическое государство — Дальневосточную республику, — тесно связанное с РСФСР. Правительство этой республики должно было сплотить все патриотические силы края и не допустить утверждения на советском Дальнем Востоке японских оккупантов. Образование демократического государства выбивало последний козырь у Японии, объяснявшей свое вторжение на Дальний Восток «большевистской опасностью». Японская оккупация территории Дальневосточной демократической республики разоблачила перед всем миром захватнические цели японского империализма.

Руководство строительством Дальневосточной республики и партийной работой на ее территории возлагалось на Дальбюро РКП(б), созданное в начале марта 1920 г. В конце июля оно было преобразовано в Дальневосточное бюро ЦК РКП(б) с непосредственным подчинением Центральному Комитету партии. Весной 1920 г. создается Народно-революционная армия (НРА). Ее главкомом назначается Г. X. Эйхе.

Образование Дальневосточной республики явилось проявлением мудрой внешней политики Советского государства. «…Вести войну с Японией мы не можем, — говорил В. И. Ленин, — и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее…» [90] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 93.

В ночь на 5 апреля 1920 г. японские войска вероломно напали на революционные войска во Владивостоке, Хабаровске, Никольске-Уссурийском, Спасске и ряде других районов. Интервенты разгоняли местные органы власти, арестовывали и убивали активных работников, а также местных жителей. Им удалось схватить членов Военного совета Приморья С. Г. Лазо, В. М. Сибирцева и А. Н. Луцкого. Японцы не решались сами расправиться с ними и поэтому передали захваченных руководителей белогвардейцам, которые сожгли С. Лазо и его товарищей в топке паровоза на станции Муравьев-Амурский (ныне станция Лазо). Вероломный акт интервентов еще раз убедительно показал, что империалисты и их союзники — белогвардейцы — во имя достижения своих целей не брезгуют никакими средствами, грубо попирают интересы других народов, их свободу и независимость. Необходимость укрепить оборону Дальневосточной республики и готовить ее силы для разгрома интервентов и белогвардейцев стала очевидной. В первую очередь нужно было освободить Забайкалье с центром в Чите. Там находились войска белогвардейского атамана Семенова и каппелевские части общей численностью до 40-42 тыс. человек, а также 5-я японская пехотная дивизия. В течение апреля — мая Народно-революционная армия дважды предпринимала безуспешное наступление на Читу.

Основная причина неудач состояла в том, что белогвардейцев поддержали японские войска. В начале октября 1920 г. предпринимается

[153]

третье наступление, которое наконец завершилось разгромом основных сил врага и освобождением 22 октября Читы.

В октябре 1920 г. японское командование вынуждено было вывести свои войска из Забайкалья и Приамурья. Не рассчитывая овладеть всем Дальним Востоком, японское командование ограничило свои захватнические планы оккупацией Приморья.

В 1921 г. положение Дальневосточной республики резко ухудшилось. В феврале 10-тысячная белогвардейская армия во главе с бароном Унгерном захватила столицу Монголии Ургу (Улан-Батор), а в конце мая вторглась на территорию республики. 26 мая во Владивостоке произошел контрреволюционный переворот. При содействии японского командования была свергнута власть Приморского областного управления и создано буржуазное правительство во главе с братьями Меркуловыми.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: