Андрей Скляров - Наследие пьяных богов (Битва за урожай: кому и зачем она понадобилась…)

- Название:Наследие пьяных богов (Битва за урожай: кому и зачем она понадобилась…)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Скляров - Наследие пьяных богов (Битва за урожай: кому и зачем она понадобилась…) краткое содержание

Наследие пьяных богов (Битва за урожай: кому и зачем она понадобилась…) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При этом, если принять версию, что родства-то на самом деле и не было, то снимается вопрос о непонятной массовости «переселения», как и вопрос о том, куда делось население, существовавшее до новых «пришельцев»… Оно никуда не девалось, да и переселения не было… просто старое население получило новые слова, схожие для разных регионов…

При всей очередной «невероятности» данная версия объясняет многие загадки, обнаруженные теми же лингвистами. В частности:

«…по лингвистическим данным, материальная культура, общественные и имущественные отношения, даже понятийный аппарат мезолитического и ранненеолитического человеческого сообщества, рисуются более сложными, развитыми, чем можно было ожидать. И совершенно неожиданно — не столь отличными от гораздо лучше изученного раннеписьменного общества конца IV — первой половины III тысячелетия до новой эры, как принято считать» (А.Милитарев, «Какими юными мы были двенадцать тысяч лет назад?!»).

Вывод о высоком уровне развития культуры человеческого общества в мезолите базируется на положении о естественном и постепенном вызревании культуры. Археологических же подтверждений этого вывода нет абсолютно никаких… Если же культура единовременно приносится богами (по археологическим данным, не ранее XIII тысячелетия до н. э.), то в мезолите ничего и не должно быть из перечисленных отношений.

А слабое отличие понятийного аппарата в двух совершенно разных исторических эпохах, разделенных интервалом в 5–7 тысячелетий (!!!), как раз определяется и объясняется той же «внешней» природой земледелия и культуры. Как же может человек, поклоняющийся каким-либо богам, посягнуть на название «божьих даров»! Вот мы и получаем «консервацию» громадного количества терминов на тысячелетия, не взирая на происходящие за это время изменения на нашей планете…

Версия «дара богов» позволяет снять вопросы не только в области общих выводов лингвистов, но также и в более подробных деталях полученных ими результатов:

«На сегодняшний день более или менее надежно восстановлены большие массивы лексики праязыков трех больших языковых семей — макросемей: ностратической, афразийской и сино-кавказской. Все они имеют примерно одну и ту же глубину древности: по предварительным подсчетам, ностратический и афразийский языки датируются XI–X, сино-кавказский — IX тысячелетием до новой эры… По всей видимости, они родственны между собой и образуют некое «афроевразийское» генетическое единство…» (там же).

«А вместе с тем лексическая ситуация в трех макросемьях неодинакова. Так, в ностратических языках — индоевропейских, уральских, алтайских, дравидийских, картвельских — пока не обнаружено никаких или почти никаких земледельческих или скотоводческих терминов, которые были общими для разных ветвей и могли бы претендовать на общеностратическую древность. Нет или почти нет таких терминов и более поздних праязыках отдельных ветвей — уральской, алтайской» (там же).

Но ведь Урал и Алтай весьма удалены от очагов древнего земледелия, т. е. от регионов «дара богов». Так откуда взяться тогда терминам, связанным с этим даром…

«В сино-кавказских языках на нынешнем этапе исследования набирается несколько общих слов, которые можно было бы отнести к земледельческо-скотоводческой лексике на праязыковом уровне; в праязыках отдельных ветвей этой макросемьи — северокавказской, сино-тибетской, енисейской — реконструируются уже целые комплексы таких слов, но большинство из них не имеет более глубоких… связей» (там же).

Сино-тибетская ветвь напрямую соотносится с древним очагом земледелия в горном Китае. Но данный очаг (согласно исследования Н.Вавилова) обладает весьма сильной спецификой по составу возделываемых культур, большинство из которых не так легко приживается в других регионах. С учетом этого вполне логичным выглядит и результат: соседние с этим очагом народы обладают в определенной, но весьма ограниченной степени сходным понятийным аппаратом.

«Не так в афразийских языках, где встречается довольно много подобных терминов, генетически связанных, общих для разных ветвей, составляющих семью; при этом каждая из ветвей также обладает развитой земледельческо-скотоводческой терминологией» (там же).

Ну, а эта глубокая общность вообще проста и понятна: речь идет ведь о народах, живших непосредственно в основных регионах «дара богов» или по соседству…

Кстати, в свете высказанной версии можно было бы предложить лингвистам расширить свои исследования и на американские очаги древнего земледелия на предмет поиска «родства» местных языков с изученными языками Старого Света. Если версия «дара богов» верна, то определенное сходство языков должно обнаружиться, хотя и может носить очень ограниченный характер на манер ситуации с сино-тибетской языковой ветвью, поскольку американские очаги также очень специфичны… Но возьмется ли кто-нибудь за такое исследование?..

Понятно, что высказанная здесь гипотеза о земледелии как о «даре богов» вызовет гневное возмущение множества современных ученых: политэкономистов, отвергающих «неестественный» путь развития древнего человечества; лингвистов, защитивших кучу диссертаций на тему установления «родства» разных народов; археологов, пытающихся отыскать следы «прародины» единого «прародителя» этих разных народов и т. д. и т. п. Вряд ли они прекратят свои изыскания…

И дело вовсе не в том, что столь кардинальный пересмотр причинно-следственных связей в нашей древней истории требует и кардинального пересмотра самой этой древней истории (к чему призывал, в частности, и Н.Вавилов). Гораздо более важно, что вопрос возникновения земледелия неотрывно связан с вопросом рождения нашей цивилизации как таковой.

Версия искусственного «внешнего» источника культуры (и земледелия, в частности) напрямую ставит под сомнение способность наших предков — охотников и собирателей — самостоятельно и естественным образом перейти к цивилизованной форме существования. Эта версия просто заставляет нас сделать вывод об искусственном создании нашей цивилизации под неким внешним воздействием.

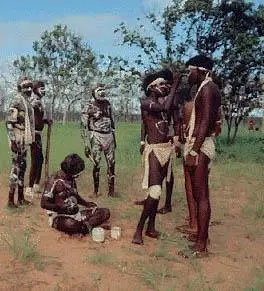

Она требует настолько снизить самооценку в плане возможностей самостоятельного развития человечества, что вызывает, конечно же, довольно сильный внутренний дискомфорт сторонников взгляда на человека как на «венец природы». Кто знает, не были бы мы сейчас в том состоянии, что представляли из себя коренные австралийцы до прихода в XIX веке в их заповедную зону «цивилизации»… ( Рис. 15)

Интервал:

Закладка: