Василий Осокин - Пермские чудеса

- Название:Пермские чудеса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Осокин - Пермские чудеса краткое содержание

Для среднего и старшего школьного возраста.

Пермские чудеса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Казаки выносили тут приговоры и выслушивали решения стоя, держа в руках шапки.

Красочный это был обряд, судя по древним гравюрам и описаниям. На самой середине круга стоял войсковой атаман. По обе стороны — есаулы. Над атаманом развевались бунчуки — знаки войскового достоинства — длинные древки копий с пышными лошадиными хвостами. Есаулы держали перначи и насеки. Пернач — булава с медным шаром на конце символизировала власть атамана; насека — трость с отметинами по числу лет правления атамана. Особо почетными считались насеки со многими зарубками — ведь атаман выбирался Донским войсковым кругом ежегодно.

Один из есаулов выступал вперед и говорил: «Помолчи, атаманы-молодцы, атаман наш войсковой трухменку гнет».

«При этих словах, — писал историк-краевед В. Егоров-Хоперский [4] В. И. Егоров-Хоперский. Сокровища старого города, Ростов-на-Дону, 1968.

, — все умолкали, атаман снимал свою шапку и держал речь. Трухменкою называлась серая папаха из туркменского каракуля с красным шлыком».

В. Егоров-Хоперский приводит любопытнейший документ — своего рода протокол Черкасского войскового круга за 1690 год. Проведав, что на берегах Медведицы и Хопра казаки начали сеять, круг вынес приказ: чтобы никто «земли не пахал и хлеба не сеял, а если станут пахать и того бить до смерти и грабить».

Так донские атаманы весьма строго следили за тем, чтобы казаки не превращались в оседлых мирных землепашцев, ибо этим ослаблялся вольный воинский дух.

Хранят старые, выцветшие бумаги и гневные слова, которые произносила на кругу голытьба, взявшая на тот раз верх:

«Черкасских природных казаков всех побить и пожитки их разграбить».

Но вот другой документ, датированный 1708 годом, — донесение посланного на расправу с булавинцами князя Долгорукого:

«В Черкасском было повешено около Круга Донского и против станишных изб около 200 человек».

Войсковой круг занимался и весьма «мирными» делами: принимал особо отличившихся в скачках юношей в казаки; распределял государево жалованье и воинские трофеи, называемые «зипунами»; выслушивал царские и воеводские наказы; выбирал и наряжал посольства в Москву и другие города.

Давно умолк майдан, отшумели беспокойные казачьи голоса войскового круга. И только дома с замшелыми стенами, стоящие вокруг, кажется, еще чутко прислушиваются к чему-то.

…Вдали возвышается церковь. Подходим ближе. Это девятикупольный Воскресенский собор — главный храм Войска Донского до перенесения столицы в Новочеркасск. В архитектурном облике его чувствуется что-то от украинского барокко и от московского церковного зодчества. И это понятно. Походное, неспокойное бытие казаков, а в старые годы и набеги южных соседей не способствовали выработке своего, устойчивого стиля архитектуры. И потому казаки охотно заимствовали его и у Москвы и у Киева.

Иконостас церкви ничем не уступал знаменитому величием и красотой иконостасу Успенского собора Троице-Сергиевской лавры под Москвой.

Покрытые позолотой резные колонны его создавали иллюзию сплетенных листьев и гроздьев винограда. Мотив виноградной лозы вообще был чрезвычайно характерен для донского искусства, и неудивительно — ведь здесь повсюду растет виноград. Колонны мерцали в полумраке собора и, уходя ввысь, красиво контрастировали с потемневшими иконами старинного письма.

Многие из предметов искусства Черкасска можно видеть теперь в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике и в Новочеркасском музее донского казачества, где художником как раз и работает Борис Плевакин.

Очень богатой была тут ризница. Русские цари и царицы, атаманы и старшины наполняли ее драгоценными сосудами, ковшами, золотой утварью. Тут хранилось немало сокровищ, отбитых казаками в турецких и персидских походах. А ценнейший старинный образ Иоанна Предтечи украшала риза с такой надписью: «Эта риза сооружена старо-черкасским обществом из всех медалей и крестов, которые присланы были на раздачу воинским чинам за взятие Парижа и Варшавы, за Персидскую и Турецкую войны, но не розданы победителям за смертью их». Воины, награжденные за храбрость, не получили наград — они умерли от ран. Родные же их пожертвовали золотые и серебряные медали и кресты на украшение войскового храма.

До недавнего времени у главных Западных дверей собора висели кандалы и цепи. Ими был прикован Степан Разин к стенам старого деревянного собора, стоявшего раньше на этом месте. Казацкие старшины вделали их в стену нового храма, чтобы «устрашать» голутвенных (неимущих казаков, голытьбу), напоминая им о трагической участи народного вождя. Цепи уцелели и перенесены в музей.

«Паперть — каменная летопись „высоких вод“» — так называется одна из главок книги Василия Егорова-Хоперского. В ней рассказывается интересный факт: на этой вот паперти ежегодно делались отметки уровня Дона во время наводнения на протяжении 200 лет. И каждая высокая вода имела свое название по какому-либо примечательному событию.

1786 год — «Краснощековская» большая вода. Называлась так в память бригадира Краснощекова. Он умер, и его более двух месяцев не могли похоронить, — половодье размыло кладбище. Уровень воды был более четырех с половиной метров, «присутственные места» выехали из Черкасска в Аксайскую станицу.

1845 год — «Сунженская» большая вода. Тот год памятен жителям станицы царским указом о переселении 400 казачьих семей с Дона на кавказскую реку Сунжу.

1849 год — «Хомутовская» вода. Впервые донским атаманом стал иногородний казак по фамилии Хомутов. Событие для здешнего края необычное. Уровень воды 4,81 метра. Из 994 домов станицы уцелело 50.

Год Великой Октябрьской революции — 1917-й. Год небывало «высокой воды» — 5,15 метра.

1929 год. «Средняя» вода. Уровень — 4,75 метра.

За все 200 лет, как свидетельствуют отметки, самая высокая вода стояла в 1917 году. Словно буйный Дон ликовал вместе с народом, навсегда сбросившим цепи рабства.

Прощаясь со станицей Старочеркасской, городом-музеем, поднимаемся на колокольню. Вдали степи, степи. Наряду с видавшими виды домами-крепостями, в вишневых садах — разноцветные нарядные домики сегодняшних жителей станицы. А жерла старых черных пушек на паперти бывшего собора все еще направлены на юг, в сторону задонской степи. И вспоминаются слова Суворова: «Храбрость, стремительный удар и неутомимость донского войска не могу довольно выхвалить».

Иллюстрации

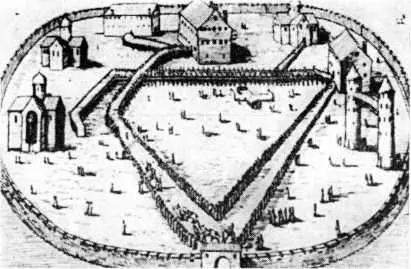

Александровская слобода при Иване Грозном. С гравюры Я. Ульфельда. XVI в.

Панорама Александровской слободы. Современный вид.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: