Коллектив авторов - Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций. Книга 2

- Название:Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций. Книга 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-02-040060-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций. Книга 2 краткое содержание

Для историков и широкого круга читателей.

Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций. Книга 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

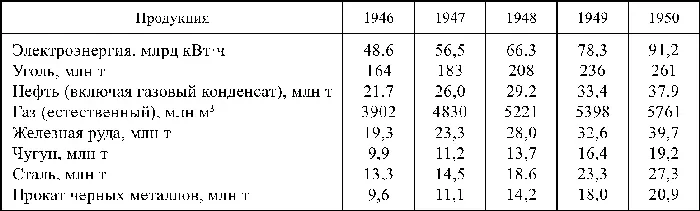

Таблица 1

Производство отдельных видов продукции в СССР

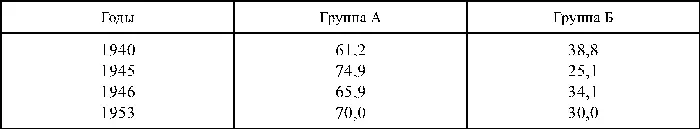

Таблица 2

Удельный вес производства товаров группы А и группы Б в общем объеме промышленности, %

Следует констатировать: задачи восстановления тяжелой промышленности СССР и перевода ее на иной, более высокий технологический уровень, намеченные на 4-ю пятилетку, были выполнены.

В этот же период ясно определилась ориентация советской экономики прежде всего на тяжелую промышленность. Удельный вес товаров народного потребления (по советской терминологии — товаров группы Б) неуклонно снижался.

За 1946-1950 гг. было построено и восстановлено 6200 крупных государственных промышленных предприятий и электростанций. Были введены в строй Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Калужский турбинный завод, Коломенский завод тяжелого станкостроения, Рязанский станкостроительный и Бакинский электромашиностроительный заводы, Красноярский и Ферганский гидролизные заводы, газопроводы Саратов — Москва, Кохтла-Ярве — Ленинград, Дашава — Киев. В Москве открылась четвертая очередь метрополитена. На Украине восстановлены Днепрогэс, Запорожский, Донецкий и Макеевский металлургические заводы; большое количество угольных шахт и других предприятий.

Рабочие.Широкий размах строительства и освоения новых промышленных мощностей стал причиной роста числа работающих и дефицита рабочей силы. Основным ее источником продолжала оставаться деревня, которая ежегодно теряла до 2 млн человек, уходивших из села в города на работу в промышленность, транспорт. На стройки в Горьковскую, Днепропетровскую, Калининскую, Киевскую, Курскую, Одесскую и Сталинскую (Донецкую) области отправлялись демобилизованные солдаты. В 1947 г. довоенная численность рабочих и служащих была восстановлена, а к 1948 г. — достигла уровня, запланированного на 1950 г.

Сложнее было с квалифицированными рабочими. В первые послевоенные годы продолжали действовать ограничения на передвижение рабочей силы. Эвакуированные в годы войны рабочие и инженеры из Ленинграда, Харькова, Сталинграда и ряда других городов не имели права вернуться на родину под угрозой уголовного преследования, предполагавшего наказание от 5 до 8 лет заключения. Эта норма была отменена только в 1948 г.

За четыре года пятилетки главным образом в промышленность и строительство влились 11,6 млн человек. В 1950 г. в народном хозяйстве СССР насчитывалось почти 39 млн рабочих и служащих. Важнейшей проблемой оставалась подготовка квалифицированных кадров для промышленности. Университеты и институты страны выпустили в 1946-1950 гг. 405 тыс. специалистов с высшим образованием, техникумы — 768 тыс. человек. Подготовка квалифицированных рабочих осуществлялась через систему ФЗУ — фабрично-заводских училищ. Учащиеся, по большей части подростки из деревень, находились на полном государственном обеспечении, жили в общежитиях, одевались в специальную форменную одежду, получали среднее образование, приравненное к семилетке, а также изучали основы будущей профессии, как правило, непосредственно на будущем месте работы.

Денежная реформа.Неизбежным результатом войны стал рост эмиссии. Для покрытия расходов на оборону государство было вынуждено широко использовать денежный печатный станок. С начала войны по январь 1946 г. было выпущено в обращение 55,4 млрд руб., т.е. денежная масса увеличилась по сравнению с предвоенным периодом в 4 раза. Параллельно с этим нарастала неотоваренная денежная масса. Для того чтобы «вытащить» у населения часть денег, в 1946 г. были существенно — почти в три раза — повышены пайковые цены, т. е. цены на те продукты, поставка которых для покупателей была гарантирована государством.

Комиссия по денежной реформе была создана решением Политбюро ЦК ВКП(б) 27 мая 1947 г., хотя подготовка к реформе исподволь началась еще в военном 1943 г. Одновременно с проведением денежной реформы должна была состояться отмена карточной системы.

Денежная реформа была проведена в декабре 1947 г. Старые деньги менялись на новые из расчета 1:10. Если деньги хранились в сберегательных кассах и при перерасчете зарплаты, их обменивали 1:1, когда сумма не превышала 3 тыс. руб.; по вкладам от 3 до 10 тыс. руб. — 3:2, по вкладам свыше 10 тыс. руб. деньги обменивались из расчета 2:1. Денежная реформа проводилась за счет населения и имела откровенно конфискационный характер. Вместе с тем она понизила уровень государственных обязательств правительства по отношению к внутренним займам и стабилизировала денежную систему.

Были установлены новые цены на товары, как правило, превышавшие прежние, «карточные» цены. Вводились также ограничения на количество товаров, которые можно было купить «в одни руки», — не более 2 кг хлеба, 1 кг мяса, 0,5 кг сахара, пары носков, одной пары обуви, двух коробков спичек, куска мыла.

В городах СССР велось интенсивное жилищное строительство. В 19451950 гг. было построено домов общей жилой площадью 102,8 млн кв. м. В городах появлялись новые «парадные» улицы с домами, украшенными лепниной, выстроенными в традициях классической архитектуры. В Москве символами нового этапа стали «высотки». Однако большая часть жилья в городах была построена давно, без элементарных бытовых удобств. К 1950 г. только 45% домов имели водопровод, 40% — канализацию, 21% — центральное отопление. Значительная часть населения жила в коммуналках, по нескольку семей в одной квартире.

Восстановление номенклатурных принципов управления.Война чрезвычайно усилила роль армии в жизни общества, она предъявляла суровые требования для отбора армейского командного состава, руководителей промышленных предприятий, работавших на оборону, представителей партийного и советского аппаратов. От них требовалась не только исполнительность, но и эффективность, самостоятельность, организационные способности, умение и храбрость брать на себя ответственность. Эти качества военного времени не совпадали с теми критериями, которые сложились в довоенное время для военной, партийной и хозяйственной номенклатуры.

Особенно ощутимо это противоречие было в армии. Офицерский и генеральский корпус армии-победительницы был молод и справедливо гордился преемственностью традиций со старой русской армией. В годы войны шло сознательное копирование отдельных ее черт и признаков — были восстановлены традиционные воинские звания, ношение погон; военные суворовские и нахимовские училища для малолетних воспитанников создавались по образу и подобию кадетских корпусов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1]](/books/1074202/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh.webp)