Андрей Банников - Римская армия в IV столетии (от Константина до Феодосия)

- Название:Римская армия в IV столетии (от Константина до Феодосия)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-8465-1105-7, 978-5-98187-853-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Банников - Римская армия в IV столетии (от Константина до Феодосия) краткое содержание

Для специалистов по античной истории и военному делу древности и всех интересующихся историей Древнего Рима.

Римская армия в IV столетии (от Константина до Феодосия) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

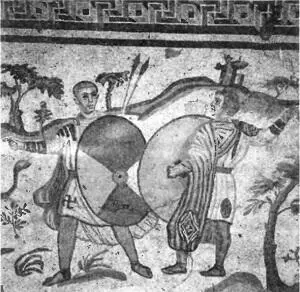

Для дополнительной защиты голеней использовали длинную льняную полосу материи, подобную обмоткам солдат в армиях времен Первой мировой войны [391].

Нововведением, чужеродным для римской армии, были и так называемые «паннонские» шапки ( pilei ), ношение которых было общепринятым вплоть до начала V в. (Veg., I, 20) [392]. Вегеций сообщает, что они делались из кожи (Veg., I, 20). Впрочем, в одном из эдиктов Диоклетиана есть указание на то, что pilei изготавливались из овечьей шерсти [393]. Эти шапки имели круглую форму и были похожи на кубанки.

Традиционными для римского военного костюма остались, пожалуй, только туника и плащ. Туники изготавливались из шерсти или льна. Шерстяные туники были обнаружены при раскопках в Дура-Европос, о льняных упоминает Аммиан (Amm., XIX, 8, 8). Покрой туник был одним и тем же в течение всего периода империи. Изменения происходили только в количестве декоративных элементов, украшавших их. Длина туник доходила до колен воина.

Обычно туники имели длинные рукава. Изображения на туниках делались из окрашенной в пурпурный цвет шерсти. Они, как правило, представляли собой двойную декоративную тесьму на манжетах рукавов, а также охватывающую ворот двойную или тройную тесьму, концы которой спускались до середины груди. В IV в. на туниках появляются украшения в виде кругов с большим количеством разнообразных изображений. Они располагались на плечах туники и в ее нижней части, по одному кругу с каждой стороны, спереди и сзади. Эти украшения либо вышивались на ней окрашенной шерстью, либо изготавливались отдельно, а затем пришивались [394]. Как правило, туники были белыми, однако могли использоваться и другие цвета, особенно красный. По свидетельству автора биографии Клавдия II, будущий император ежегодно получал две «красные военные туники» (SHA, Claud., 14, 5)86. Возможно, что туники красного цвета предназначались только для военачальников. Белые туники обычно окаймлялись пурпурной полосой. В биографии Аврелиана говорится, что этот император якобы дал воинам туники, которые вместо пурпурных имели несколько цветных шелковых полос (от одной до пяти) (SHA, Aurel., 46, 6). Впрочем, по всей видимости, подобное утверждение автора биографии является вымыслом.

Поверх туники надевалась рубаха из войлока, шерсти или льна, защищавшая тело воина от соприкосновения с кольчугой (панцирем) [395]. Она называлась «торакомах» ( thoracomachus ) (Anon., De reb. bell., 15, 1). Это был достаточно плотный вид одежды около 2 см толщиной (Anon., De re strategica, 16). Чтобы торакомах не намокал во время дождя, сверху его дополнительно обшивали кожей. В источниках существует и другое название для носившейся под доспехами рубахи — subarmalis [396]. Существовала ли какая-либо разница между thoracomachus и subarmalis неизвестно. Возможно, субармалис был подобен кожаной рубахе с птеругами, которую носили уже во времена поздней республики и принципата. Это был почетный вид военной одежды, указывающий на высокий статус ее владельца. Если верить автору жизнеописания Аврелиана, то в награду за свои подвиги будущий император получил и субармалис (SHA, Aurel., 13, З) [397].

Начиная с III в. солдаты часто изображаются носящими плащ ( sagum ), заканчивающийся ниже колена и нередко имеющий бахрому по нижней кромке. Плащ крепился застежкой на правом плече, оставляя правую сторону тела открытой. Длина плащей, как и их украшения, менялись, вероятно, в зависимости от ранга их обладателя [398]. В зимнее время носили плащи из толстой материи, в летнее — из тонкой (SHA, Trig, tyr., 23, 5).

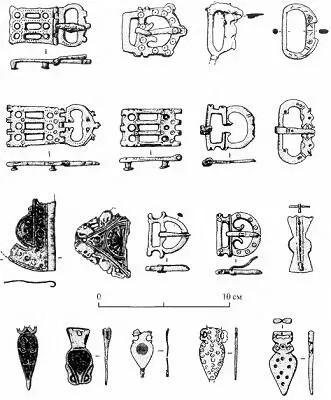

Застежки плащей были серебряными у рядовых и золотыми у офицеров. Аврелиан, как утвержает автор его биографии, будто бы позволил рядовым, как и офицерам, носить застежки из золота (SHA, Aurel., 46, 5).

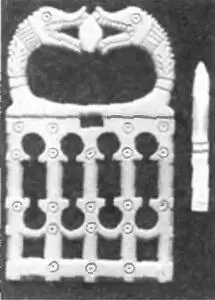

Особым элементом обмундирования был пояс ( cingulum ), украшенный металлическими бляхами различной формы (полукруглыми или четырехугольными). В III в. украшения на поясе были еще достаточно немногочисленными. В IV столетии их количество значительно возрастает. Во второй половине IV в. пояс становится более широким — до 10–12 см; в качестве украшений на нем появляются декорированные пластины, а бляхи приобретают зооморфную форму [399].

3. Музыкальные инструменты

В эпоху республики и принципата музыканты ( aeneatores ), в обязанности которых входила передача приказов в лагере или во время сражения, делились на tubicines (трубачей), bucinatores (горнистов) и на comicines (подававших сигналы при помощи рога) [400]. Подобное деление продолжало сохраняться и в период Поздней империи. Но в это время в армии, как кажется, находит гораздо более широкое применение, чем раньше, lituus — небольшой, загнутый кверху, сигнальный горн. Этот музыкальный инструмент чаще остальных упоминается Аммианом (Аmm., XIV, 7, 21; XVI, 10, 9; XIX, 2, 12; XIX, 11, 15; 6, 10; XXII, 2, 3; XXIII, 5, 15; 4, 1; XXVI, 10, 10; XXVIII, 1, 14; XXIX, 1, 14; XXXI, 7, 10; 13, 1). Его использовали для подачи сигналов о выступлении армии в поход (Amm., XXIV, 4, 1), о начале сражения (Amm., XXIII, 5, 15) и о прекращении боя (Amm., XIX, 11, 15). Характерным является тот факт, что в более раннюю эпоху горны ( litui ) использовали главным образом в кавалерии. В пехоте сигналы подавались трубами. Однако неясно, вкладывал ли Аммиан в используемый им термин ( lituus ) какое-либо конкретное специальное значение. Вообще создается впечатление, что выражение signo per lituos dato («когда затрубили горны») стало для него обычным клише, означающим начало или прекращение военных действий. Поэтому историк может использовать его не только в отношении римской армии, но также и в отношении противников римлян, например, готов (Amm., XXXI, 7, 10).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: