Перри Андерсон - Перипетии гегемонии

- Название:Перипетии гегемонии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство института Гайдара

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-93255-525-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Перри Андерсон - Перипетии гегемонии краткое содержание

В первом полноценном историческом исследовании понятия «гегемония» известный британский историк Перри Андерсон прослеживает его истоки в Древней Греции, повторное открытие во время волнений 1848-1849 годов в Гер-мании, а затем причудливую судьбу и революционной России, фашистской Италии, Америке времен холодной войны, тэтчеровской Британии, постколониальной Индии, феодальной Японии, маоистском Китае, вплоть до мира Меркель, Мэй, Буша и Обамы.

Перипетии гегемонии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В знаменитом манифесте, с которого начался этот журнал и в котором атаке подверглась общепринятая националистическая историография движения за независимость, поскольку она ограничивалась политикой элит, Гуха призвал к изучению борьбы подчиненных классов — рабочих, крестьян, непромышленной городской бедноты и нижних слоев мелкой буржуазии,— в качестве автономной области, состоящей из обширных сегментов народной жизни и сознания, избегавших официальных нарративов индийской буржуазии, неспособность которой включить их в зону своего лидерства означала «исторический провал нации в попытке стать самой собой» [64: 1-8].

Издаваясь на протяжении 30 лет, журнал Subaltern Studies оставил неизгладимый след в историографии Южной Азии, реализуя свою программу в оригинальных исследованиях народных форм сопротивления, в своего рода «истории снизу», более близкой к работам Э.П.Томпсона, чем к Бирмингемской школе. Со временем, после того как Гуха в конце 1980-х отошел от руководства, произошли перемены, в чем-то похожие на те, что имели место в работах Холла и Лаклау. Под влиянием постструктурализма все более заметным становился поворот к дискурсивным конструкциям власти и культурным, а не материальным, факторам сознания и действия. Однако же (и в этом заключалось важное отличие) реакция на официальные заявления независимого индийского государства, желавшего быть современным и прогрессивным, отвергаемые как идеологическое наследие британского колониального правления, со временем вылилась в сентиментальное превознесение крестьянских сообществ и перекос в сторону неонативизма [8-17].

Сам Гуха, который, как человек предшествующего поколения, получил закалку в международном коммунистическом движении, в те времена еще не расколотом, изменился несильно. «Основные особенности крестьянского повстанческого движения в колониальной Индии», ставшие плодом десятилетней работы и вышедшие через несколько месяцев после первого номера Subaltern Studies, объединяли в себе качества, которые вместе у историков встречаются редко: сильную формально-теоретическую логику, скрупулезное эмпирическое исследование, широкий спектр выверенных сравнений, не говоря уже о запоминающейся литературной тональности.

Цель «Основных особенностей» состояла в том, чтобы показать «независимость, непротиворечивость и логику» концепций и действий крестьян, бунтующих против землевладельцев, кредиторов и чиновников при колониальном правлении, причем эти концепции и действия должны рассматриваться не в качестве цепочки восстаний, а как репертуар форм, начиная с «отрицания» и заканчивая «неоднозначностью, модальностью, солидарностью, распространением и территориальностью». К ним Гуха применил свой удивительно комплексный интеллектуальный аппарат, опирающийся в числе прочего на Проппа, Выготского, Лотмана и Барта, с одной стороны, на Леви-Стросса, Глюкмана, Дюмона и Бурдье — со второй, на Хилтона, Хилла или Лефевра — с третьей, не говоря уже о повсеместно применяемом у него Мао [8-18]. Его главная цель состояла в том, чтобы реабилитировать индийских крестьян как субъектов своей собственной истории и творцов своих собственных восстаний. Но, в отличие от многих его последователей, он никогда не отказывался от описания ограниченности этих субъектов и творцов в колониальные времена, не считая нужным приписывать «фальшивый секуляризм» повстанческим общностям и отмечая то, что классовое чутье могло стать предметом манипуляции, превращаясь в расовое чувство, что крестьянство могло «порождать не только бунтовщиков, но кроме того коллаборационистов, информаторов и предателей», а также подчеркивая как часто вооруженные повстанцы появлялись именно в «однокастовых поселениях», которые не могли не составлять меньшинства деревень [65: 173, 177, 198, 314]. Ему был чужд взгляд через розовые очки, свойственный другим поколением.

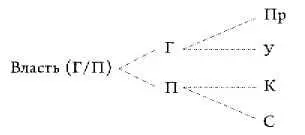

Поэтому вполне логично то, что после «Основных особенностей» он выпустил небольшую книгу «Господство без гегемонии» — настоящий шедевр и, возможно, наиболее поразительную из всех работ, созданных на основе идей Грамши. Ее тема — это структуры власти при британском колониальном правлении и в борьбе за освобождение. Описывая их, Гуха разработал аналитическую модель, отличающуюся такой ясностью и силой, что мог без рисовки, но с полным основанием надеяться, что она позволит разрешить двусмысленности, сохранявшиеся в работах самого Грамши. В колониальной Индии присутствовало, конечно, огромное разнообразие неравных отношений. Но все они предполагали отношение Господства (г) к Подчинению (п), каждое из которых было построено, в свою очередь, из другой пары взаимодействующих элементов: Господства посредством Принуждения (Пр) и посредством Убеждения (у) и Подчинения посредством Коллаборации (к) и посредством Сопротивления (с), как на данной схеме:

В любом конкретном обществе и в любой момент времени отношение г/п определяется тем, что Гуха, по аналогии со строением капитала, назвал «органическим строением» власти, зависящим от относительных весов Пр и У в Г и К и С в П которые, как он доказывал, всегда остаются контингентными. Гегемония была представлена как условие господства, при котором У перевешивает Пр, го есть убеждение перевешивает принуждение. «Если определять ее в этих категориях, — продолжал Гуха, — гегемония действует как динамическое понятие и оставляет даже наиболее убедительную структуру Господства всегда и по необходимости открытой для Сопротивления». Но в то же самое время, «поскольку гегемония, как мы ее понимаем, является частным состоянием Г, а последнее образовано Пр и У, не может быть гегемонической системы, в которой У перевешивало бы Пр до такой степени, чтобы последнее было бы полностью устранено. Случись это, и господства бы не было, а потому и гегемонии». Эта концепция, как он отмечал, «избегает грамшианского сопоставления господства и гегемонии как антиномии», что, «к несчастью, слишком часто становилось теоретическим предлогом для либерального абсурда, то есть абсурда непринудительного государства, несмотря на противоположное движение в трудах самого Грамши» [8-19].

Вооружившись этой теоретической схемой, Гуха перешел к изложению характерных идиом, задействованных в четырех составляющих Г и П при британском правлении. По определению, в колониальном государстве Пр преобладало над У, поскольку британское правление могло похвастаться «одной из крупнейших постоянных армий в мире, продуманной системой наказаний и хорошо обученными полицейскими силами», и на вершине всего этого находилась бюрократия, наделенная чрезвычайными полномочиями. Как только британская власть устоялась в виде «регулируемой империи», идиома завоевания уступила места идиоме «порядка», дав разрешение не только на рутинное подавление, но и на мероприятия в сфере здравоохранения, принудительные работы, призыв в армию и т. д. Порядок, однако, не действовал сам по себе, но во взаимодействии с местной идиомой, его дополняющей, — danda или «наказанием», что обозначало все традиционные формы власти, основанные на силе и страхе как проявлениях божественной воли в делах государства. С другой стороны, в составляющей У, входящей в Г, где с подчиненным населением пытались установить неантагонистические отношения, характерной идиомой британского колониального правления было «усовершенствование» — образование в западном стиле, патронаж индийского литературного и хули жественного творчества, ориенталистские проекты по сохранению наследия, кооптирование в администрацию, меры по поддержке деревни, работы по созданию современной инфраструктуры и т. п. Это, в свою очередь, нашло дополнение в индуистских доктринах «дхармы», понимаемой в качестве моральной обязанности выполнять функции, возложенные на каждого человека в кастовой иерархии, то есть как идеал, вполне подходящий современным доктринам классового примирения, развитым у Тагоpa или Ганди.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Диана Гэблдон - Написано кровью моего сердца. Книга 1. Перипетии судьбы [litres]](/books/1084788/diana-gebldon-napisano-krovyu-moego-serdca-kniga.webp)