Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии

- Название:Развитие эволюционных идей в биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-88800-107-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии краткое содержание

В книге подробно прослежено развитие эволюционной идеи, возникшей за тысячи лет до Дарвина и принадлежащей к числу немногих общенаучных фундаментальных идей, определивших мышление юнца XIX и XX столетия. Проанализированы все этапы зарождения и формирования представлений об эволюции, начиная с первобытного общества. Особое внимание уделено истокам, развитию и восприятию дарвинизма, в частности, в России, влиянию дарвинизма на все естествознание.

Последние главы показывают, как сегодняшние открытия в области молекулярной биологии, генетики и многих других дисциплин готовят почву для нового синтеза в истории эволюционизма.

Книга насыщена массой интересных и поучительных исторических подробностей, как правило, малоизвестных, и содержит большое число иллюстраций, как авторских, так и взятых из труднодоступных изданий. Книга рассчитана на широкого читателя, не только биолога, но любого, интересующегося современной наукой ее историей.

Развитие эволюционных идей в биологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Современник Плиния Диоскорид выпустил сводку лекарственных растений. Классик античной медицины Гален (129—201 гг. н. э.) исследовал в сравнительном аспекте анатомию ряда видов крупных млекопитающих, в том числе и обезьян. Но несмотря на огромное влияние Галена (рис. 60) на медицину последующих столетий, античное естествознание завершается Лукрецием, Диоскоридом и Плинием.

Рис. 60. Гален. Рисунок П.-П. Рубенса «с античного мрамора».

Из Н. Stubbe (1963).

Итак, за тысячелетний период развития античная цивилизация дала миру такие важнейшие естественно-исторические идеи, как:

1) материальность мира;

2) естественность происхождения жизни на Земле;

3) возможность трансформации одних форм в другие;

4) аристотелеву идею «лестницы существ», т. е. существования градации форм от высших к низшим;

5) представления о целостности организма и о существовании коррелятивных связей органов и их частей друг с другом;

6) усложнение организации в процессе индивидуального развития зародыша и приобретение на поздних этапах его развития видоспецифичных признаков.

В 410 г. н. э. Рим пал под натиском варваров, и наступило средневековье.

Политеизм уступает место монотеизму. Этот процесс идет в иудаизме, христианстве, религиях Востока, мусульманстве. Но первой массовой монотеистической религией был зороастризм.

Переход от политеизма к монотеизму, по-видимому, отражает некоторые общие закономерности развития природы и общества, впервые исследованные в биологии Ч. Дарвином, А. Мильн-Эдвардсом в XIX веке и сформулированные ленинградским биологом В. А. Догелем под названием олигомеризации гомологичных органов[122]. Догель отметил, что в эволюции разных групп происходит изначально множественная закладка («полимеризация») сходных органов, а в дальнейшем идет уменьшение их числа («олигомеризация») и редукция большинства этих органов. Принцип Догеля — цикличность процессов полимеризации и олигомеризации, — по-видимому, может трактоваться значительно шире и использоваться для объяснения многих исторических процессов. На смену тирании нередко приходит демократия с полимеризацией числа людей, принимающих участие во власти. Этот период сменяется властью немногих — олигархией — и завершается властью одного тирана. Но тирания, по-видимому, не способствует устойчивости общества, она сменяется периодом полимеризации, и т. д.

Глава VI. Средневековье

Ходячее представление об упадке знаний в средневековье отражает европоцентрическую позицию многих авторов, не желающих или не могущих видеть того, что процесс развития культуры идет асинхронно, что культурные центры перемещаются. Бесспорно, что в науке Европы в период средневековья наблюдался застой и упадок, но Европа еще не весь мир. Однако общая для эпохи феодализма географическая разобщенность, замкнутость не могла не ограничивать знаний человека о разнообразии живой природы и тем самым препятствовала развитию эволюционных идей.

Христианская Европа

Падение Западной Римской империи под натиском варваров, смена рабовладельческой формации феодализмом, принятие христианства привело к разрушению тысячелетней культуры античности. Особенно пострадала культура Рима, эллинистических центров. В Византии и тесно связанных с нею государствах, таких, как Древняя Армения, преемственность культур сохранялась в большей степени, чем на Западе.

Хотя христианство очень многое заимствовало от иудаизма, оно не переняло от предшествующей ему религии обязательности обучения грамоте, хотя бы мальчиков, как то было принято иудаизмом (еврейские мальчики должны были уметь читать талмуд). Если свободные граждане Греции и Рима были, по-видимому, поголовно грамотными, если Древняя Русь до нашествия татаро-монголов также была страной высокого уровня грамотности (о чем говорят, например, новгородские берестяные грамоты), то по мере торжества христианства грамотность сохранялась лишь в высшем обществе и в стенах монастырей. Отсюда двоякая роль средневековых монастырей: с одной стороны, с их помощью насаждались церковные догмы, а с другой — именно в них сохранялись книги, писались летописи, переводились сочинения с одного языка на другой, в них трудились многие ученые средневековья.

Но эта двоякая роль монастырей начала проявляться после того, как раннее христианство (а не варвары) огнем и мечом прошлось по достижениям античной цивилизации. По наущению патриарха Феофила в конце IV в. была толпой разрушена Александрийская библиотека. Мы уже говорили о том, что в Александрийской библиотеке было 700 тысяч рукописей, тогда как в библиотеке Ватикана в 1475 г. насчитывалось 2546 томов [127] Плавильщиков Н. Н. Очерки по истории зоологии. М.: Учпедгиз, 1941, 296 с.

. Масса древних пергаментов была изрезана на изготовление псалтырей, а старые тексты были смыты.

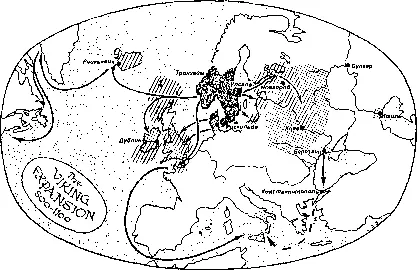

В VIII—IX веках началось интенсивное освоение севера нормандскими мореплавателями. Моряки, рыбаки, зверобои, пираты, воины и купцы, норманны вели активную жизнь, легко перемещаясь на своих узких килевых ладьях на огромном пространстве от Новгорода и Киева на востоке до Исландии и Гренландии на западе (рис. 61). Их образ жизни, со временем позаимствованный Рюриковичами, резко отличался от замкнутой жизни за крепостными стенами в западноевропейских городах-государствах. Они располагали множеством сведений о моржах, нарвалах, белухе, северных видах китов, которые в изобилии водились в приполярных морях Атлантики. Сосланный из Норвегии в Исландию Эйрик Рыжий в 984 г. открыл Гренландию и основал на юге острова поселения норманнов, которые жили здесь в X—XV веках. Сын Эйрика Рыжего — Лейф Счастливый в поисках леса отправился на юг и в 1000 году высадился в лесной зоне Канады на Ньюфаундленде или Лабрадоре. Поселения норманнов были вытеснены отсюда численно преобладавшими индейцами, находившимися на стадии мезолитических охотников.

Рис. 61. Экспансия викингов (800-1100 гг. н. э.).

Из C. Darlington (1963).

Ближний Восток: Древняя Армения, Арабский мир, Византия

Если Европа развивалась в этот период под давлением догматов христианства с его креационизмом, идеей целесообразности всего живого, то на Востоке ситуация была иной.

В древнейшем из христианских государств мира (христианство в качестве государственной религии было принято в 303 г. н. э.) — Древней Армении — в IV—VII веках н. э. был осуществлен перевод многих трудов античных авторов на армянский язык. Переводы на армянский язык текстов древнегреческого философа Зенона Стоика являются древнейшими из дошедших до нас текстов этого автора и считаются каноническими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: