Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии

- Название:Развитие эволюционных идей в биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс-Традиция

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-88800-107-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронцов - Развитие эволюционных идей в биологии краткое содержание

В книге подробно прослежено развитие эволюционной идеи, возникшей за тысячи лет до Дарвина и принадлежащей к числу немногих общенаучных фундаментальных идей, определивших мышление юнца XIX и XX столетия. Проанализированы все этапы зарождения и формирования представлений об эволюции, начиная с первобытного общества. Особое внимание уделено истокам, развитию и восприятию дарвинизма, в частности, в России, влиянию дарвинизма на все естествознание.

Последние главы показывают, как сегодняшние открытия в области молекулярной биологии, генетики и многих других дисциплин готовят почву для нового синтеза в истории эволюционизма.

Книга насыщена массой интересных и поучительных исторических подробностей, как правило, малоизвестных, и содержит большое число иллюстраций, как авторских, так и взятых из труднодоступных изданий. Книга рассчитана на широкого читателя, не только биолога, но любого, интересующегося современной наукой ее историей.

Развитие эволюционных идей в биологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

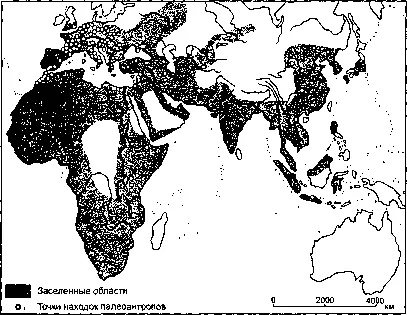

Рис. 6. Заселение Земли около 50 000 лет. назад и точки находок палеоантропов (неандертальцы и ранние Н. sapiens ), возраст которых датируется 250 000 — 40 000 лет.

Из Н. Grünert (1989).

Наши предки и до кроманьонцев были отличными охотниками, они знали и рыболовство, и собирание съедобных и лекарственных растений. Во многих отношениях связь первобытного человека с природой была много теснее и глубже, чем у его цивилизованных потомков.

Охотники должны были знать повадки жертв, иметь представление об их образе жизни, о маршрутах их суточных и сезонных миграций и, безусловно, о наиболее уязвимых частях тела. Анатомическим познаниям наших предков можно было бы позавидовать. Можно с уверенностью утверждать, что древние охотники знали, что наиболее поражаемой частью грудной полости является сердце, они, без сомнения, имели представление не только о самом сердце, но и о наиболее крупных сосудах, связанных с ним. Несомненно, что, не зная функций печени, древний охотник вполне представлял ее дольчатую структуру и должен был уметь, не повредив, удалить из нее желчный пузырь. Он потреблял теплое содержимое желудка убитого зверя и отдавал себе отчет в том, что чем дальше по пищеварительной трубке идет пища, тем в большей степени она переваривается. Разделка и выделка шкуры и туши требовала не только механической сноровки, но и некоторого минимума анатомических знаний. Используя «жилы» сначала для сшивания шкур, а впоследствии, в мезолите, и для изготовления таких орудий, как лук, человек прошлого должен был иметь представление о сухожильных окончаниях мышц.

Жертвами древних охотников были разные виды животных, в первую очередь млекопитающие, а также птицы и рыбы. При разделке разных видов жертв наши предки не могли не получить первые сравнительные данные по анатомии. Им не могла не броситься в глаза, с одной стороны, некоторая общность того, что потом было названо «планом строения», т. е. сходство в строении одних и тех же структур и органов у животных разных видов, а с другой стороны, можно предположить, что наиболее наблюдательные из охотников обратили внимание на явные различия в строении одних и тех же органов у разных зверей. Так, если желудок всех парнокопытных многокамерный, то у непарнокопытных (а из них лошади, зебры, ослы входили в число жертв древнего человека) он однокамерный. Несомненно и то обстоятельство, что древние охотники и на основе внешнего облика как-то классифицировали животных и растения. Они не могли не отметить большее сходство осла с зеброй и с лошадью, нежели с антилопами; они, конечно же, могли распознавать разные роды и виды злаков и могли еще до цветения и плодоношения предвидеть, на основе полученного от предков и личного опыта, что колоски с зернами появятся на злаках, а не на представителях других форм растений.

Таким образом, мы должны придти к допущению, что человек далекого прошлого не мог не обладать довольно значительным объемом чисто практических сведений в области того, что мы сегодня называем систематикой, сравнительной анатомией, экологией и этологией.

Поздний палеолит

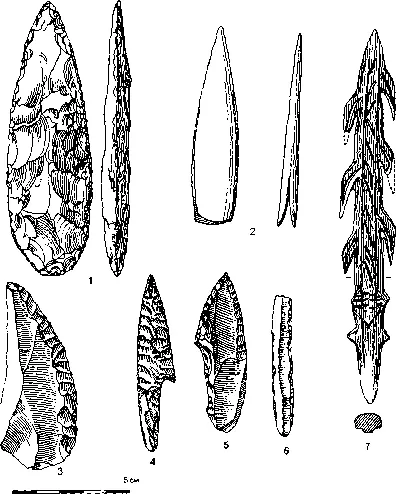

К позднему палеолиту каменные и костяные орудия охоты и рыбной ловли значительно совершенствуются (рис. 7).

Первые памятники духовной культуры человека относятся к эпохе позднего палеолита. Если периоды галечниковой культуры, дошеля, шеля и ашеля (так называются последовательные этапы палеолитической культуры человека) не оставили нам свидетельств духовной жизни человека, то в эпоху мустьерской культуры у неандертальца (в отличие от хабилисов, от питекантропов и синантропов) мы встречаемся с первыми захоронениями человека, что говорит о сложной духовной жизни неандертальцев. Известно более 20 случаев сознательного захоронения неандертальцев в пещерах, гротах и иных местах на территории Франции, Бельгии, Ближнего Востока. В Палестине на горе Кармел в двух пещерах найдены захоронения 12 скелетов. На территории бывшего СССР обнаружены захоронения неандертальцев эпохи мустье в пещере Киик-Коба в Крыму, исследованные Г. А. Бонч-Осмоловским, в Средней Азии в гроте Тешик-Таш, открытом А. П. Окладниковым и Г. В. Парфеновым, изученном М. М. Герасимовым, М. А. Гремяцким, Г. Ф. Дебецом и Н. А. Синельниковым. Телам захороненных придавалась поза спящего человека с подогнутыми конечностями. Во многих случаях тело посыпалось охрой или другими природными красками. Эти сознательные захоронения говорят уже о достаточно сложной духовной жизни неандертальцев, в них многие археологи видят первые зачатки религиозных верований. В животном мире обычай захоронения себе подобных неизвестен.

Рис. 7. Позднепалеолитические орудия из Европы. По H. Grünert (1989):

1 — кремниевая вершниа копья; 2 — костяное навершие, ориньяк; 3 — кремниевый скребок, начало позднего палеолита; 4 — кремниевый наконечник, солютре; 5 — наконечник, Костенки; 6 — лезвие каменного ножа, мадлен; 7 — костяной гарпун, мадлен.

В позднем палеолите человек современного типа — кроманьонец — уже владел живописью и скульптурой [10] Breuil Н. Quatre Cents Siecles d’Art. Montignac, 1952; Leroi-Gourhan A. The Art of Prehistoric Man. London, Thames and Hudson, 1967; La peinture prehistorique Lascaux ou la naissance de l’art. Geneve, Skira, 1955, 150 p.; Окладников А. П. Утро искусства, 1965; Garcia M. A. G. Altamira and Other Cantabrian Caves. Madrid, Silex, 1979, 209 p

. Многочисленные позднепалеолитические памятники Франции и Испании, впервые открытые в 40-х годах XIX века, когда вообще не допускалось, что человек мог быть современником мамонта, знакомят нас с замечательным искусством анималистов прошлого.

Поразительное открытие было сделано в декабре 1994 г. спелеологами Франции в долине реки Ардеш (правый приток Роны) в пещере Шове. Здесь были обнаружены древнейшие рисунки верхнепалеолитического человека с изображениями пещерного медведя, пещерной гиены, носорогов, диких лошадей — тарпанов, мамонтов, диких быков—туров, зубров, пещерных львов, северных оленей, альпийских козлов. Датировка рисунков по радиокарбону — около 30—32 тысяч лет, то есть они почти вдвое старше ранее известных пещерных рисунков [11] Chauvet J.-M., DeSchamps E. B., Hillaire Ch. Chauvet Cave. The Discovery of the World’s Oldest Paintings. London, Thames and Hudson, 1995, 135 p.

.

17—15 тыс. лет назад в пещерах Альтамира в Испании, в пещерах Ля-Мадлен, Фон-де-Гом, Ласко во Франции жили люди с исключительно высоким уровнем изобразительной культуры. Ознакомление с полутоновыми рисунками Шове («30—32 тыс. лет), с фресками Ласко («17 тыс. лет), со знаменитым плафоном Альтамиры («15 тыс. лет) убеждает нас в том, что хотя все люди позднего палеолита великолепно знали свою добычу, все же вряд ли эти монохромные и полихромные изображения создавались всеми членами общины. Более вероятным представляется предположение о том, что уровень развития отношений в этих позднепалеолитических общинах привел хотя бы к частичному разделению труда, когда наиболее талантливые художники хотя бы временно, на период работы над такими грандиозными произведениями, как плафон Альтамиры, должны были освобождаться обществом от исполнения повседневных обязанностей по общине. «В убогих стойбищах, — пишет крупнейший отечественный археолог В. М. Массон, — заваленных костями и другими отбросами, за которыми уже маячили завывающие тени предков домашних собак, неугасимо сиял огонь разума, выходившего на все новые рубежи интеллектуального прогресса» [12] Массон В. М. Палеолитическое общество Восточной Европы. СПб., Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук, 1996, с. 1—71.

.

Интервал:

Закладка: