Герман Вейс - История культуры народов мира. Древняя Греция

- Название:История культуры народов мира. Древняя Греция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-699-09604-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Герман Вейс - История культуры народов мира. Древняя Греция краткое содержание

«История культуры народов мира» — уникальное издание, в котором описаны костюмы, оружие, мебель, посуда и архитектурные сооружения народов нашей планеты начиная с IV тысячелетия до н. э. и вплоть до XIX века. Автор этого интереснейшего труда — выдающийся немецкий художник и историк культуры Герман Вейс (1822–1897), профессор Берлинской академии художеств, лично выполнивший большинство многочисленных иллюстраций, украшающих страницы этого энциклопедического собрания. По широте и объему материала, сведенного в единое целое с истинно немецкой добросовестностью и аккуратностью, эта книга до сих пор не знает себе равных в России.

История культуры народов мира. Древняя Греция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

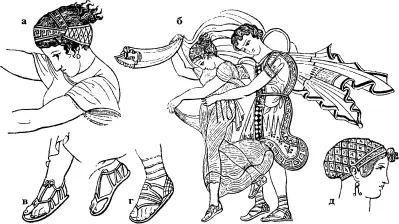

Рис. 37.

Приглашенные являлись на пир в праздничных одеждах, предварительно вымывшись в бане и умастившись благовониями. Возлежать за столом в сандалиях считалось неприличным, поэтому перед началом пира являлись рабы и разували гостей, затем служитель дома, где давался пир, подавал им воду для омовения рук (а иногда и ног).

Во время обеда каждый располагался как ему было удобнее и выбирал из поданого то, что находил себе больше по вкусу. По традиции, сохранившейся со времен Гомера, кушанье брали с блюда пальцами, но уже не голыми, а в специальных перчатках.

Рис. 38.

После трапезы опять разносили воду, смешанную с душистыми мылистыми веществами. Затем гости надевали на голову венки, рабы приносили вино и начиналась собственно пирушка, или симпозион. Венки обычно сплетали из мирта, фиалок, плюща, листьев серебристого тополя, роз и разных цветов.

Венки из роз считались самыми изысканными. Иногда гирляндами из цветов обвивали себе грудь, руки и даже ноги. Вино всегда пили разбавленным. Затем вошло в обычай для увеселения пирующих приглашать на симпозии гетер, флейтисток, танцовщиц, отчего пиры нередко переходили в оргии, продолжавшиеся до утра.

Полной противоположностью этим афинским симпозиям были введенные Ликургом спартанские сисситии (фидитии), или общественные обеды, в которых обязаны были участвовать все граждане, начиная с восемнадцатилетнего возраста. Обеды эти отличались такой же простотой, как и вообще весь установленный законом образ жизни спартанцев, и, естественно, никогда не переходили в пиршества.

Молодые спартанцы женились гораздо раньше афинян. Этому способствовали большая свобода, которой пользовались спартанские девушки по сравнению с афинскими, законодательные постановления, поощрявшие брак, и всеобщее презрение, которому подвергались старые холостяки.

Рис. 39.

Хотя брак заключался не иначе как с согласия родителей невесты, по стародавнему обычаю жених выкрадывал невесту из семьи (разумеется, с ведома последней) и скрывал у ее подруги. Там ей остригали волосы и, одев в мужское платье и башмаки, прятали в темной горнице, где она оставалась до тех пор, пока жених, поужинав за общим столом, не приходил к ней тайком, чтобы снять с нее пояс — символ девственности. Но и после этого молодые виделись лишь украдкой, и в дом своего мужа жена входила открыто лишь долгое время спустя после брака.

В Афинах обручение жениха и невесты сопровождалось жертвоприношениями покровителям брака — богам Зевсу и Гере. В Грезене, по старинному обычаю, обрученные девушки жертвовали храму Ипполита локон своих волос.

Днем молодые мылись в бане, а вечером в доме невесты устраивался пир, в котором участвовали и женщины, но отдельно от мужчин. Все гости были по-праздничному одеты и увенчаны цветами.

Невеста отличалась от прочих женщин длинным покрывалом и иногда цветным платьем. Костюм жениха был тоже очень наряден, в позднейшее время богатые афиняне в день своей свадьбы одевались в малоазиатско-ионическую одежду (см. рис. 40, б). Для гостей, однако, самыми приличными считались белые одежды, по крайней мере так было принято в высшем обществе.

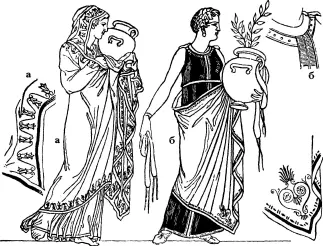

Рис. 40.

После пира жених увозил невесту к себе. Закутанную в покрывало, ее сажали между женихом и дружкой на повозку, запряженную лошадьми, быками или мулами.

Впереди шли факельщики, сзади следовали гости. Мать невесты зажигала факел, и поезд трогался, сопровождаемый игрой на флейтах и пением гимнов в честь Гименея. Прибыв к дому новобрачного, сжигали дышло свадебной повозки. На другой день молодые принимали подарки, которые им приносили родственники и знакомые, процессию которых возглавлял одетый в белое мальчик с факелом. За ним шла девочка, несшая на голове корзинку с подарками.

Не менее четко определены были и погребальные обряды спартанцев и афинян.

По общему обычаю, умершему закрывали глаза и рот и покрывали лицо, потом тело омывали, натирали маслами, одевали в чистую одежду и, надев на голову венок, клали на постель.

У спартанцев все дальнейшие церемонии ограничивались лишь тем, что покойника заворачивали в кусок материи пурпурного цвета и, осыпав масличными и лавровыми листьями, предавали земле.

Конечно, и в Спарте не обходилось без плача и рыданий близких и друзей покойного, но не было такого обычая, как в Афинах, нанимать плакальщиц, начинавших свои причитания в доме покойного уже у самой его постели.

Точно так же вместо афинского обыкновения устраивать погребальные процессии с нанятыми факельщиками, певцами, флейтистками и музыкантами, у спартанцев похороны проходили тихо и в присутствии только самых близких и друзей покойного.

Поминальные обряды, украшение могил ветвями и жертвоприношения в честь умерших, как и траурные одежды и обрезание волос в знак печали, были в обычае как у дорийцев, так и у ионийцев. Траурные одежды (названные у Гомера темноцветными (Ил., XXIV 93) были обычно серого или черного цвета (рис. 41, а, б); только в Аргосе было принято во время траура одеваться в белое.

Рис. 41.

Одежда в качестве отличительного признака сана и звания приобрела свое значение уже в самом раннем, патриархальном периоде греческой государственности. Хотя цари гомеровского времени были в глазах народа только слугами закона, исполнявшими обязанности главного судьи, военачальника и верховного жреца, а не неограниченными повелителями, как восточные монархи, тем не менее и у них были некоторые внешние отличия, которые, будучи символами их царской власти, считались священными.

Важнейшим из этих символов был скипетр (ранее посох или копье), символизировавший судейские обязанности царей, но иногда употребляли его и как орудие наказания, как видно на примере Одиссея, который, рассердившись на Терсита за дерзкие речи,

Рек — и скиптром его по хребту и плечам он ударил,

Сжался Терсит, из очей его брызнули крупные слезы;

Вдруг по хребту полоса, под тяжестью скиптра златого,

Вздулась багровая: сел он, от страха дрожа; и, от боли,

Вид безобразный наморщив, слезы отер на ланитах.

Интервал:

Закладка: