Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Название:Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Temaf

- Год:2013

- Город:Рига

- ISBN:978-9984-49-820-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. краткое содержание

Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Популярным ритуалом, известным и в других дуэльных культурах и служащим для демонстрации мужества, а иногда и как доказательство готовности идти до конца, являлось связывание вместе щиколоток или запястий дуэлянтов. Так, подобный ритуал, свидетелем которому он стал в детстве, описал один из очевидцев в статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» в 1899 году: «Количество кровавых ножевых дуэлей в городах Южной Испании ужасает иностранцев. Каждый мужчина, принадлежащий к низшему классу, носит смертоносный нож, лезвие которого часто достигает тридцати или сорока сантиметров в длину и остро как бритва. Он называется фака. Местные мужчины и парни носят свистки — пито де каретийа. Это свистки используются для подачи сигнала о начале уличного поединка на ножах. Каждый, услышав этот свисток, бросает все свои дела, чтобы увидеть, как калечат или убивают дуэлянта. Статистика говорит, что в день в результате ножевых дуэлей происходит одно убийство на каждые сто тысяч жителей. Мне было около девяти лет, когда я впервые увидел пелеа, или поединок на фака. Я был в лавке отца, когда до меня донеслись звуки пито де каретийа — потом ещё и ещё. Я увидел мужчин и мальчишек, спешащих по направлению к перекрёстку между двумя улицами. Меня разбирало любопытство, и я присоединился к толпе. До этого я никогда не видел уличных дуэлей, но прекрасно понимал значение этого свистка и также знал, что двое сойдутся в смертельном поединке. Я был среди первых, прибывших на место. И вот что я увидел: два мужчины примерно одного возраста и роста связывали свои левые ноги шейными платками в области лодыжек. Оба были с непокрытыми головами. Я помню даже сейчас, с какой ненавистью они смотрели друг на друга. Каждый взял куртку и тщательно обернул ей левую руку. Потом наступила пауза — это был величайший момент, а затем оба мужчины вытащили свои смертоносные ножи из ножен и начали колоть, резать и кромсать друг друга, и при этом каждый из них отражал удары, насколько это было возможно, левой рукой, защищённой курткой. Так как бойцы были связаны вместе, поединок не мог продолжаться долго, и уже через несколько мгновений дуэлянты рухнули на землю. На одном насчитали семнадцать ран, а на другом четырнадцать, но оба были живы. Соперников на носилках доставили в госпиталь «Нобль», находившийся неподалёку, где им была оказана помощь. Последующие события этой «пелеа» особенно необычны тем, что в больнице их койки стояли рядом, и как только они набрались сил, то продолжили дуэль и на этот раз убили друг друга» [51] The New York Times, 23 April 1899.

Многие авторы XIX столетия, побывавшие в Испании, отмечали, что умению владеть ножом испанцы начинали обучаться с раннего детства. Так, например, в 1847 году Уильям Эдвардс писал, что «испанские простолюдины с детства совершенствуются во владении смертоносной навахой, являющейся их неразлучным спутником, и которой они пользуются с невероятной сноровкой». Эдвардс вспоминал, что ему часто приходилось видеть в андалузских городах и деревнях малышей, изображавших ножевой поединок на коротких деревяшках и демонстрировавших невероятное мастерство во владении этим импровизированным оружием [52] Edwards, William H. A voyage up the River Amazon: including a residence at Para, J. Murray, London (1847), p. 109.

.

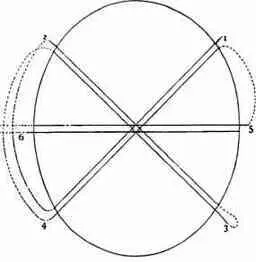

Говоря о тренировках, нельзя не вспомнить популярное среди современных поклонников навахи упражнение, известное под множеством названий, одно экзотичнее другого. Одним из самых известных среди них является так называемая «баскская роза». Рождением своим эта «роза» обязана вышедшему в 1991 году фильму «Exposure» с Питером Койотом в главной роли. Герой Койота брал уроки ножевого боя у таинственного учителя, которого сыграл Чеки Карийо, и одно из упражнений заключалось в том, что на зеркало наклеивались полоски бумаги в форме восьмиконечной звезды, и по этим траекториям герой фильма отрабатывал удары ножом. На самом деле эта мифическая «роза» является не чем иным, как мулине — самым заурядным фехтовальным упражнением для укрепления и развития гибкости запястий, известным как минимум с 1570 года. На стене закреплялась круглая или овальная мишень диаметром около 14 дюймов, на которой рисовали траектории ударов. Мулине состоял из шести ударов: первый — нисходящий диагональный удар справа налево, второй — диагональный нисходящий удар слева направо, третий — диагональный восходящий удар справа налево, четвёртый — диагональный восходящий удар слева направо, пятый — горизонтальный справа налево и, наконец, шестой — горизонтальный удар слева направо [53] Хаттон, Альфред. Холодное оружие Европы. Приёмы великих мастеров фехтования. Пер. с англ. И. А. Емеца. - М.:Центрполиграф, 2008. - С. 21-22.

.

Надо заметить, что далеко не всегда в руках у детишек были лишь безобидные деревянные макеты. Так, Немирович-Данченко в своих воспоминаниях о посещении Испании отметил, что наваха неразлучна с испанцем, как носовой платок или шапка, не только у взрослых, но и у мальчуганов. Он с ужасом вспоминал, как дети двенадцати-тринадцати лет вопросы чести решали не потасовкой, а ударами навахи. «…Самое гнуснейшее зрелище, какое когда-либо приходилось кому наблюдать, как тринадцатилетние дети бросаются с ножами друг на друга», — писал Немирович-Данченко [54] Немирович-Данченко, В. И. Очерки Испании. Из путевых воспоминаний. В 2 т. - Т. I. - М.: Елизавета Гербек, 1888. - С 227.

.

А Эдмондо де Амичис описал популярную в Испании детскую игру в корриду. В этой игре часть детей изображала быков, другие коней и третьи — матадоров с пиками в руках, сидевших на спинах этих «коней». Иногда для реалистичности к пике матадора привязывали настоящую наваху, а две такие же навахи поменьше изображали рога быка. Амичис как-то раз стал невольным очевидцем подобного развлечения, когда в Валенсии компания детишек решила использовать в игре «бой быков» навахи. Он с ужасом вспоминал, как в ход пошли ножи, лилосьморе крови, несколько человек было убито, некоторые тяжело ранены, а игра превратилась в бой, лишённый всяких правил, в который никто не вмешался, чтобы прекратить эту бойню [55] Amicis, De Edmondo. Spain and the Spaniards, In Two Volumes, H. T. Coates & Co, Philadelphia (1895), Vol. II, pp. 272-273.

.

Рис. 12. Мулине, 1798 г.

Рис. 13. Дети в школе играют в корриду. Франсиско Ламейер и Беренгер, 1847 г.

Судя по свидетельствам из многочисленных источников, совершенствоваться в мастерстве владения ножом испанцы не прекращали и в зрелом возрасте. Дэвид Уркварт, описывая эти тренировки, вспоминал, что предплечья бойцов были покрыты шрамами, полученными в дружеских поединках. При этом лезвия ножей притупляли, или сверху на них надевали чехол, как на пики для корридь [56] Urquhart, David. The pillars of Hercules: or, A narrative of travels in Spain and Morocco in 1848, In Two Volumes, Harper & Brothers, New York (1850), Vol. II, p. 386.

. Самого же Уркварта обучали этому искусству, используя деревянный кинжал, а Шарля Давилье и Гюстава Доре, бравших уроки навахи во время их пребывания в Малаге, старый навахеро обучал наносить удары с помощью тростинок.

Интервал:

Закладка: