Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Название:Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Temaf

- Год:2013

- Город:Рига

- ISBN:978-9984-49-820-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. краткое содержание

Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

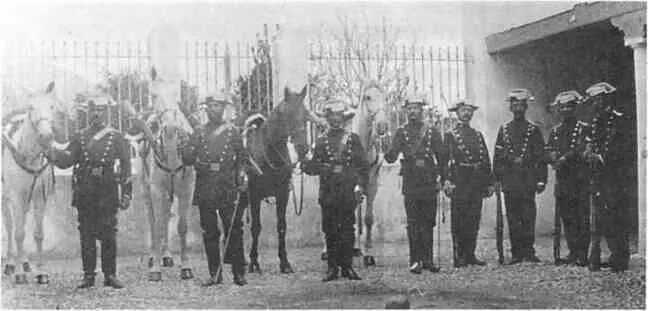

Эти строки Таунсенд писал в 1786 году, когда уже вошёл в силу закон, предусматривающий за участие в поединке пожизненное заключение. Но как мы видим, благодаря неисполнению законов, обусловленному попустительством тех, на ком лежала обязанность это исполнение контролировать, перспектива провести остаток жизни за решёткой была для испанских дуэлянтов угрозой достаточно условной и гипотетической. Согласно точке зрения «Русского вестника» за 1858 год, чувство безнаказанности, распространённое среди испанцев, в больше степени было обусловлено позицией местных жандармов. Все прекрасно знали, что испанская гражданская гвардия — Guardia civil, призванная обеспечивать закон и порядок, на самом деле исповедовала политику невмешательства и не нарушала личной свободы испанцев. Даже на навахадах, когда с обеих сторон сверкали ножи и лилась кровь, эти хранители общественного спокойствия редко выходили из роли пассивных зрителей. А мадридская полиция и совильские сереньос вообще старались держаться от навахад подальше, и сострадательным гражданам стоило большого труда привести их на место поединка. Каждый испанский жандарм был снабжён книгой для записи особых происшествий и ежедневно вносил туда более или менее чётко написанную фразу: «Всё обстоит благополучно» [214] Капустин. M. H. Поездка в ИСпанию. // Русский вестник. Русский вестник. - М., 1858.-Том 18.-С. 195-196.

.

Рис. 56. Guardia Civil из Хуэскара. Испания, 1912 г.

Также и Форд, прекрасно знакомый с методами испанской Фемиды, отмечал, что, хотя испанские законы были суровы на бумаге, те, кто отвечает за их выполнение, в 99 случаях из ста старались уклониться от выполнения своих обязанностей всякий раз, когда это отвечало их личным интересам. Возмущённый творившимся беззаконием он писал о производстве навах, что, хотя пружины и фиксаторы на ножах были всегда запрещены законом, они абсолютно открыто производились, продавались и использовались [215] Ford, Richard. A handbook for travellers in Spain, Third Edition, John Murray, London (1855), Part II, p. 804.

!

Были не только заведения, улицы или районы, куда полиция предпочитала не соваться, но и целые города с мрачной репутацией. Среди таких «вольниц» барон Давилье указывал, например, Малагу. Безнаказанность местных убийц даже вошла в поговорку: «Mata al геу, у vete a Malaga» («Убей короля и беги в Малагу» [216] Davillier, Charles. Le tour du monde: nouveau journal des voyages, De M. Edouard Charton, Premier Semestre (1865), p. 376.

!

Но иногда происходило чудо: одного-двух навахерос всё-таки арестовывали и отправляли в тюрьму, а иногда и на плаху. Поножовщики, естественно, себя виноватыми не признавали, объясняя всё требованиями кодекса чести. В Севилье была популярная песня — стенания арестанта, осуждённого за то, что он в поединке зарезал соперника. Махо восстаёт против несправедливости, оправдываясь необходимостью защитить свою «маху» [217] Urquhart, David. The pillars of Hercules: or, A narrative of travels in Spain and Morocco in 1848, In Two Volumes, Harper & Brothers, New York (1850), Vol. II, p. 386.

Иногда арестовывали не только участников, но даже зрителей, присутствовавших на подобных дуэлях. Александр Маккензи упоминал инцидент, когда некий молодой человек был заключён в тюрьму по одному лишь подозрению в том, что он мог являться свидетелем поединка [218] Mackenzie, Alexander Slidell. Spain revisited, In two volumes, New-York, Harper & Brothers (1836), Vol. I, p. 309.

. В случае, если ножи были вытащены, но кровь при этом не пролилась и никто не пострадал, а жандарм или скриванос пребывали в благостном расположении духа, то виновный мог отделаться лёгким испугом.

А иногда арестованные избегали наказания благодаря прекрасному знанию всех хитросплетений испанских законов.

Так, мы находим упоминание о планировавшейся дуэли двух девушек, прерванной появлением полицейского патруля. Поскольку намерения их не вызывали сомнений, они были доставлены в жандармерию. «Сеньор, — обратилась одна из несостоявшихся дуэлянток к дежурному офицеру, — эти господа, нарушив все возможные законы, ограничили нашу личную свободу». «Разберёмся, — ответил эмплеадо с важностью представителя власти. — Жандарм, в каком проступке вы обвиняете этих дам?» «Сеньор, — ответил полицейский, — у меня были все основания предполагать, что арестованные имели умысел драться до смерти на дуэли. По этой причине мы и привели их к вашей чести, чтобы их наказали по всей строгости закона». «Если вы позволите, сеньор, — сказала одна из задержанных, — мы не сделали и не собирались делать ничего, за что могли бы понести предусмотренное законом наказание». Вслед за тем девушка указала изумлённому представителю власти, что закон о запрещении дуэлей касается только мужчин, и никого более. Правовая информированность девушки застала эмплеадо врасплох и невероятно удивила. После тщательного изучения уголовного кодекса чиновник пришёл к выводу, что в законе не упоминается рассматриваемый случай, и он, хоть и неохотно, был вынужден освободить задержанных, но только после того, как те пообещали ему отказаться от своих смертоносных замыслов [219] Duels between women. // Appleton's journal: a magazine of general literature, 1874, Vol. 11, №264, p. 469.

. Но если облечённый властью представитель закона чувствовал возможность наживы, то несчастному «дуэлянту», перед которым маячила перспектива пожизненного заключения или казни гарротой, приходилось раскошеливаться.

«Отечественные записки» за 1842 год писали: «Правосудие в Испании давно уже сделалось источником всевозможной несправедливости, наживы судей и взяток. Оно большей частью находится в руках особого сословия, которое в Испании называется skrivanos (присяжный писарь). Эти скриваносы исполняют должность протоколистов, нотариусов и могущественно располагают жизнию и смертию, свободой или заключением того, кто имел несчастие попасть в когти испанской юстиции и не знал, как с ней сторговаться. Ни революция, ни восстановление, ни народная война со времени смерти Фердинанда VII не могли истребить на испанской земле этого крапивного семени».

Дипломат Генрих фон Арним, путешествовавший по Испании в 1841 году, описал очень показательный случай. Испанцам было запрещено носить при себе кинжалы и ножи, кроме тех, которые предназначались для нарезания хлеба. Кто-то зарезал своего соперника ножом. Преступника схватили и привели для допроса к присяжному скриваносу, который был обязан внести данное происшествие в протокол. Главный пункт обвинения зависел от того, каким именно ножом было совершено преступление — ножом для хлеба или каким-то другим. В первом случае преступника ожидало недолгое тюремное заключение, а во втором — смертная казнь. Скриванос молча писал протокол, пока не дошёл до слова «cultielle» — «нож». Тут он остановился. Подсудимый понял смысл этой паузы и сунул ему руку несколько пиастров. Вскоре опять раздалось: «Cultielle», и сумма взятки была удвоена. Но, очевидно, скриваноса не удовлетворила и эта сумма. Он опять сделал длинную паузу, пока третья взятка не заставила его написать в протоколе: «cultielle per contra pan» — «хлебный нож» [220] Отечественные записки. Год четвёртый. Том 24. - СПб.: Типография А. Бородина и Комп., 1842. - С. 72

.

Интервал:

Закладка: