Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Название:Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Temaf

- Год:2013

- Город:Рига

- ISBN:978-9984-49-820-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Черевичник - Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. краткое содержание

Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVII-XX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но если в руках дакийских воинов с колонны Траяна или мемориала в Адамклиси мы ещё можем увидеть сики, соответствующие этим описаниям, то гладиаторы-«траексы» нередко вооружены уже совершенно другим оружием. Экарт Кон отмечал, что если изначально траексы в бою использовали традиционные фракийские сики с плавным изгибом, то в имперский период стали появляться клинки с «изломом» [451] Kohne, Eckart, Cornelia Ewigleben, Ralph Jackson. Gladiators and caesars: the power of spectacle in ancient Rome, Univesrity of California Press, Berkeley, LA (2000), p. 52.

. Возможно, что подобные кинжалы с характерным «углом» на обухе, являлись уменьшенной копией легендарного иберского меча — фалькаты, и были заимствованы и адоптированы римлянами вместе с другими образцами кельто-иберского оружия, такими как пугио, паразониум, или меч «гладиус испаниенсис». Эти «горбатые» ножи были широко распространены в имперском Риме, и являются одной из самых частых археологических находок.

Подобный образец оружия можно увидеть на датированном II в. н. э. бронзовом подсвечнике из музея в Штутгарте, изготовленном в виде фигурки гладиатора-фракийца. В руке траекс держит сику с характерным изломом клинка [452] Ibid., p. 51.

. На хранящейся в Лувре римской надгробной стеле, датированной III в. н. э., мы видим изображение фракийского гладиатора в полном вооружении — и в этом случае у траекса не хрестоматийная сика, а скорее её кельто-иберский собрат с типичным для этого оружия «изломом» [453] Giroire, Cecile, Daniel Roge. Roman art from the Louvre, American Federation of Arts, Musee du Louvre, Hudson Hills Press, Inc (2007), p. 205.

. О том, что клинки гладиаторских сик «примерно посередине имели излом», упоминал и Людвиг Фридландер [454] Friedlander, Ludwig. Roman life and manners under the early Empire, Vol IV, London,George Routledge & Sons (1913), p. 176.

. Тем не менее нельзя исключить и того, что подобный тип сики являлся неким промежуточным образцом или же не имел реального прототипа и был разработан специально для гладиаторских боёв. Как, например, обоюдоострая гладиаторская «сика» с чашеобразной крестовиной из музея в Эфесе, напоминающая искривлённый ронделл. Я полагаю, что многие образцы римского оружия послужили инспирацией для кинжалов Средневековья.

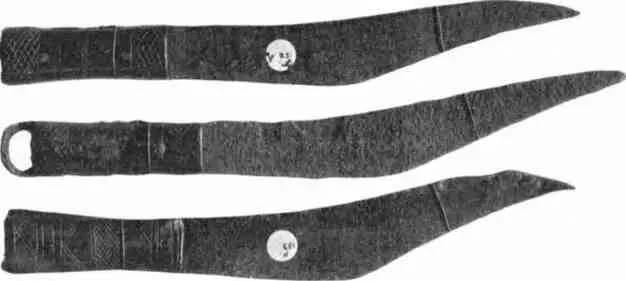

Рис. 41. Римские ножи. Catalogue of the collection of London antiquities in the Guildhall Museum. Лондон, 1903 г.

Именно в имперский период сики превращаются в исключительно колющее оружие, на что несомненно повлияли произошедшие с клинком трансформации. Специфическая форма изогнутого почти под прямым углом клинка, диктовала технику и тактику траексов все последующие столетия.

Судя по дошедшим до нас изображениям, можно сделать вывод, что чаще всего траексы занимали левостороннюю стойку с переносом веса тела на левую ногу, а сика при этом удерживалась в правой руке на уровне бедра прямым хватом и «клювом» вверх. Хотя встречались и отклонения от этого сценария. Так, например, на датированной I в. н. э. глазированной терракотовой статуэтке из Британского музея траекс держит классическую фракийскую сику в левой руке [455] Kohne, Eckart, Cornelia Ewigleben, Ralph Jackson. Gladiators and caesars: the power of spectacle in ancient Rome, Univesrity of California Press, Berkeley, LA (2000), p. 52.

.

Самое раннее изображение фракийца с сикой, которое мне удалось найти, находится в датированной IV в. до н. э. фракийской купольной гробнице, расположенной в болгарской области Хасково, в местечке Александрово. На внутренней части купола могильника есть большая и хорошо сохранившаяся фреска, на которой среди сцен охоты, быков, кабанов и преследующих их конных всадников отчётливо видно изображение мужчины, одетого в некое подобие хитона. Вес его тела перенесён на выставленную вперёд и согнутую в колене левую ногу, стоящую на всей стопе, правая же нога выпрямлена, отставлена назад и опирается на носок. На согнутой и выставленной перед грудью левой руке намотан плащ, а в опущенной ниже бедра и немного отведённой назад правой руке воин держит «клювом» вверх искривлённый кинжал длиной около 30 см [456] Китов, Георги. Александровската гробница, Библиотека културно-историческо наследство, Славена, Варна, първо издание (2004), с. 53.

.

Говоря о технике траексов, также можно вспомнить Камилла Пажа, который писал, что «сика — это кривой нож, которым гладиаторы-фракийцы наносили удар в нижнюю часть живота, расширяя рану вверх, как это делают современные итальянцы» [457] Page, Camille. La Coutellerie depuis l'origine jusqu'a nos jours, la fabrication ancienne et moderne, par Camille Page, Publisher: impr. de H. Riviere, Chatellerault, (1896-1904), p. 47

. Описание Пажа подтверждается многочисленными сохранившимися изображениями поединков траексов на римских аренах. Как я уже упоминал, специфическая форма клинка сики значительно ограничивала технический арсенал фракийцев, а учитывая защитное снаряжение их противников, возможности для нанесения ударов были сведены к минимуму. Судя по всё тем же иконографическим источникам, превалировали два основных удара: первый из них наносился, как и заметил Паж, под щит противника снизу вверх, в живот или пах, и второй — через верхний край щита соперника, в подключичную артерию, шею или через линию плеч в верхнюю часть спины. Соответственно в первом случае остриё клинка смотрело вверх, а во втором — вниз.

Иллюстрацией к этой технике может служить датированный І-ІІ веками нашей эры, терракотовый римский барельеф из Британского музея, запечатлевший поединок двух гладиаторов, фракийца и гопломаха как раз в тот момент, когда траекс наносит своему противнику удар сикой через верхний край щита [458] Kohne, Eckart, Cornelia Ewigleben, Ralph Jackson. Gladiators and caesars: the power of spectacle in ancient Rome, Univesrity of California Press, Berkeley, LA (2000), p. 51.

. Фракиец, готовящийся нанести подобный удар, изображён и на другом барельефе, найденном в Помпее, на месте, где находилась известная гладиаторская школа. Также на мозаике из археологического музея в Триполи мы видим сцену боя траекса с мирмиллоном, в которой удар сикой наносится в шею или подключичную артерию через верхний край щита [459] Ibid., p. 50.

. И на барельефе из Сепино, датированном I в. н. э., гладиатор-фракиец собирается добить своего противника ударом кривого кинжала сверху вниз. Сика при этом, как и всегда, удерживается прямым хватом [460] Jacobelli, Luciana. Gladiators at Pompeii, Getty Publications, Los Angeles (2003), p. 9.

.

Хотя вооружение гладиатора-мирмиллона традиционно составлял прямой меч, что также потверждается многочисленной иконографией, однако, например, французский философ и историк начала XVIII столетия Бернар де Монфокон почему то называл его оружие сикой [461] Montfaucon, Bernard de. L'antiquite expliquee et representee en figures, tome qua-trieme, premiere partie, A Paris (1719), p. 61.

. Также непонятно, чем руководствовался и Ричард Бёртон, писавший в своей «Книге меча», что мирмиллон был вооружён кривым мечом с односторонней внутренней заточкой — «gladio incurvo et falcato» [462] Burton, Richard F. The Book of the Sword, London, Chatto and Windus (1884), p.252.

. Конечно, нельзя исключить, что оба мэтра пользовались неизвестными нам античными источниками и изображениями, но на сотнях барельефов, мозаик, масляных ламп и статуэток мирмиллоны держат в руках не серпообразную сику, а прямой меч.

Интервал:

Закладка: