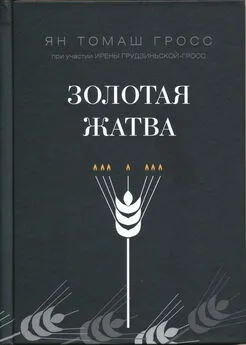

Ян Гросс - Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев.

- Название:Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Нестор-История

- Год:2017

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-1205-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ян Гросс - Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев. краткое содержание

Золотая жатва. О том, что происходило вокруг истребления евреев. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Завоевать положение в обществе и благосостояние собственными усилиями — очень трудно и долго. Гораздо легче просто отнять добро, уже накопленное другими — под прикрытием закона, оправдывающего такие действия.

Снимки и документация Холокоста?

О фотографии обычно говорят, что как аргумент она стоит тысяч слов. В то же время сведения, которые она нам дает, совершенно уникальны: она фиксирует долю секунды между открытием и закрытием заслонки объектива. Что же в таком случае позволяет оценить единичное событие как способ заглянуть в суть дела? Поступая так, становимся ли мы жертвами иллюзии или совершаем злоупотребление? Ведь попросту, когда мы смотрим на снимок — например Гитлера, принимающего парад членов партии на съезде в Нюрнберге, — мы понимаем, что получаем общее знание о природе национал-социализма; и то же происходит, когда мы видим фотографию раздетых догола людей, которых расстреливают эсэсовцы.

В основе такого познавательного механизма лежат уже ранее полученные сведения о мире, подсказывающие, что единичная ситуация коренится в широком потоке событий и что эти события подчиняются какому-либо порядку. Жизненный опыт убеждает, что всё происходящее обычно имеет какой-либо смысл и что общественная жизнь, о которой идет речь, не есть цепь случайных и независимых друг от друга событий, вроде серии счастливых лотерейных билетов, вынутых подряд из шапки. Между тем, что случилось чуть раньше, и тем, что следовало за ним, существует некаясвязь. А потому, кроме единичного события, служащего исходным пунктом рассуждений историка, только некоторыесобытия могли произойти на интересующем нас участке пространства и времени, а другие — скорее всего, нет.

Перед лицом единичного факта мы всегда можем спросить: ну и что с того? Конкретное событие — только исходная точка, с которой начинается выстраивание знания об общих вещах. Но вернемся к одному особому аспекту отношений между общим знанием и единичным фактом. Вот доля секунды, один снимок, единственное свидетельство, и оно обладает ошеломляющей разоблачительной силой, позволяющей в мгновение ока перевернуть установившуюся версию событий — на том самом основании, на котором одно свидетельство, один противоположный пример в естественных науках принуждает отказаться от господствовавшей до того теории или доказанного индуктивного утверждения.

Когда мы пишем о Холокосте, нужно обратить особое внимание на сложность отношений между конкретными фактами и общим знанием, так как мы больше, чем другие исследователи современности, пользуемся личными документами — данными об индивидуальных судьбах: снимками, дневниками, письмами, записями и свидетельствами перед судом или перед учреждениями, занимавшимися после войны увековечением памяти об эпохе. Поскольку различные организации во время оккупации камуфлировали свою деятельность и заметали следы своих деяний, нет полноценной институциональной документации многих существенных событий того времени. Немцы хотели сделать Холокост бесследным. В таком случае возникает вопрос, на который нужно найти убедительный ответ: как трактовать эпизодические свидетельства, касающиеся лишь некоторыхсобытий, чтобы понять то, что произошло в целом? Каким образом информацию о судьбах конкретных людейпревратить в знание об эпохе?

Столкнувшись с такими проблемами, гуманисты разработали методологию критики источников. Но поскольку события, о которых заходит речь в теме Холокоста, по своей природе экстремальны, документация времен войны, оккупации и массовых преступлений отрывочна и нередко скомпонована злонамеренно, поэтому выяснение так называемой исторической правды об «эпохе печей» требует особого усилия. Взвешивать эмпирический материал или род данных, которыми мы располагаем, описывать оккупационную действительность с помощью чаще всего используемых инструментов группировки данных — например процентов (скажем, какой процент крестьян помогал ищущим спасения евреям), приводить конкретные цифровые данные (например, сколько евреев было убито крестьянами в Подлясье) или выводить средние цифры (например, какова была стоимость еврейского имущества, захваченного соседями-поляками, в расчете на одного жителя) — в принципе невозможно или не имеет большого смысла. Чтобы понять общие черты случившегося, нам придется использовать более рафинированные способы аргументации, включая метод «плотного описания», используемый в антропологии [26] Метод «плотного описания» (thick description; варианты перевода: «густое описание», «описание с нажимом») предложил американский культурный антрополог Клиффорд Гирц. — Прим. перев.

.

Однако как тип источников, дошедших до нас, так и чуждость коллективного опыта, к которой были принуждены евреи (это было невообразимо, это нельзя было ни описать, ни объяснить тем, кто этого не видел сам — единодушно отмечают летописцы Холокоста), подсказывают аналогии из познавательной сферы антрополога, наблюдающего экзотические обычаи дальних племен, пользующегося для этого удачной встречей с информатором, с которым можно друг друга понять. Время и опыт Холокоста — это тоже своего рода другой мир (хотя аналогия, как всегда, хромает и несправедлива даже для людоедов), мир, из которого до нас доносятся лишь единичные голоса свидетелей — тех, что выжили.

Что происходило на земле лагерей смерти сразу после войны

Но вернемся к нашему снимку. Первое сообщение об освобожденной территории лагеря уничтожения в Треблинке представила польско-советская комиссия по расследованию преступлений, совершённых в концлагере Майданек, уже 15 сентября 1944 г. В том же месяце великий российский писатель Василий Гроссман, в качестве военного корреспондента сопровождавший фронтовой отдел Красной Армии, опубликовал репортаж о посещении лагеря с подробным описанием функционирования этого центрального очага Холокоста [27] Польская версия этого репортажа увидела свет в брошюре: Grosman W. (так на титульном листе). Piekło Treblinki: reportaż literacki. Katowice: Literatura Polska, b. d.

.

Участники польско-советской комиссии «в отчете постановили собрать и сохранить документы, которые находятся на этой территории, раскопать общие могилы с целью раскрытия тайн совершённых там немецких преступлений» [28] Rusiniak М. Treblinka — Eldorado Podlasia? // Kwartalnik Historii Żydów. 2006. N 2. S. 206.

. Но в последующие годы для этого не было сделано совершенно ничего, за исключением того, что в 1947 г. вокруг территории лагеря был поставлен забор (sic!). Позже время от времени раздавались призывы обеспечить порядок на этой территории, но они также оставались без последствий. Увековечение лагерей смерти — Треблинки, Белжеца, Собибора и Хелмно — произошло лишь в шестидесятых годах прошлого века. Немаловажно было, что в Германии как раз в это время начались процессы над лагерными охранниками, и польские власти боялись быть скомпрометированными, если бы немецкий суд потребовал осмотра мест преступления [29] Добавим к этому, что ни в Хелмно, ни в Собиборе, ни в Белжеце на выставленных памятных надписях не упоминалось, что жертвами массовых убийств в этих лагерях были евреи. См.: Kuwalek R. Concentration and Death Camps as Places of Commemoration — реферат выступления на конференции: The Aftermath of the Holocaust. Poland 1944–2010. Институт Яд ва-Шем, Иерусалим, 03–06.10.2010.

.

Интервал:

Закладка: