Пол Кеннеди - Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г.

- Название:Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гонзо

- Год:2018

- Город:Екатеринбург

- ISBN:978-5-904577-43-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пол Кеннеди - Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г. краткое содержание

Впервые книга была опубликована 1987 г., и последняя глава в ней звучала как прогноз относительно возможного баланса сил в мире к началу XXI в. Теперь, 30 лет спустя, она обретает особую ценность, позволяя читателю сопоставить теорию профессора Йельского университета П. Кеннеди с реальными фактами и сделать собственные дальнейшие выводы.

Несмотря на обилие фактической информации и статистические данные, книга написана ярко и увлекательно и рассчитана на широкий круг читателей.

Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вероятно, единственной возможностью сосредоточения власти в одних руках был бы прорыв в технологии производства огнестрельного оружия в отдельно взятом государстве, которое бы разгромило армии своих соперников или внушило благоговейный страх перед такой мощью. В условиях быстрого экономического и научно-технического развития, которые наблюдались в Европе XV века, когда население континента только что пережило эпидемию бубонной чумы, а Италия вступила в эпоху Возрождения, это было абсолютно невозможно. Как уже говорилось выше, за полтора столетия (со второй половины XV по начало XVII века) в мире возникло сразу несколько «пороховых империй». Великое Московское княжество, Япония эпохи Токугава и империя Великих Моголов в Индии являются яркими примерами того, как благодаря проницательности правителей в отношении огнестрельного оружия и пушек эти государства обрели могущество, принудив всех своих врагов к повиновению.

Позднее, во времена позднего Средневековья и в начале Нового времени, в Европе чаще, чем где-либо, появлялись новые технологии ведения войны, и возможность прорыва какого-то одного государства в этой сфере, который мог привести к доминированию над всеми остальными странами-соперниками, уже не казалась такой уж призрачной. В это время начали проявляться первые признаки концентрации военной мощи {18} 18 См. [819, ch. 3; 929, ch. 2; 1030, ch. 7; 221; 84, р. 203-221].

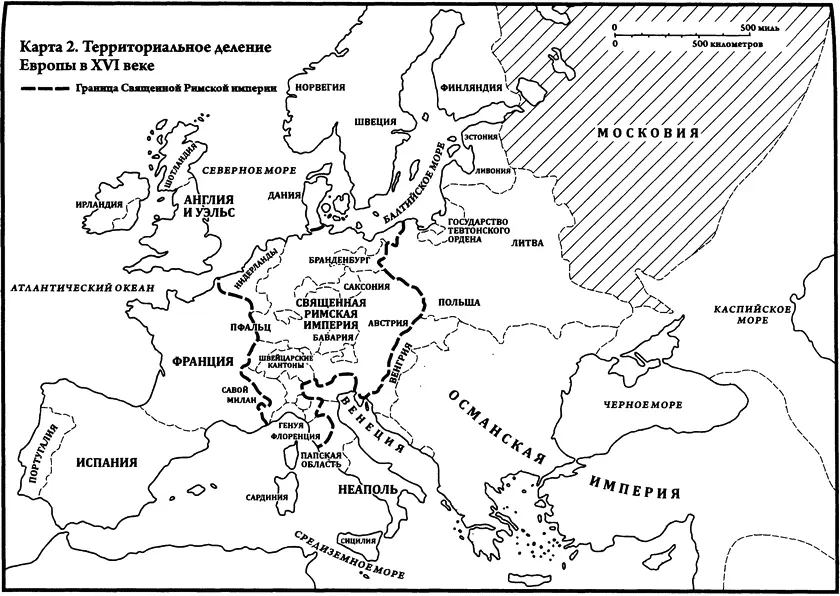

. В Италии использование подразделений арбалетчиков, поддерживаемых при необходимости солдатами с пиками, положило конец эпохе рыцарей-всадников, сопровождаемых в походах плохо обученными новобранцами из числа феодальных подданных. Но между тем стало понятно, что только такие богатые государства, как Венеция и Милан, могут себе позволить содержание армии нового образца с офицерами-наемниками (кондотьерами). Кроме того, к началу XVI века в руках французских и английских королей оказалась внутригосударственная монополия на производство артиллерии, что давало им возможность при необходимости сокрушить любого, самого могущественного подданного, даже если тот спрятался за крепкими стенами своего замка. Но не могла ли данная тенденция в итоге распространиться на всю Европу и породить транснациональную монополию? Таким вопросом, должно быть, задавались многие в середине XVI века, наблюдая за концентрацией земель и армий в руках императора Священной Римской империи Карла V.

Эту неудачную попытку Габсбургов получить господство над Европой мы подробно рассмотрим в следующей главе. Но все же кратко представим здесь общую причину невозможности объединения континента. Как уже говорилось выше, в Европе существовало несколько экономических и военно-политических центров. Ни один итальянский город-государство не мог расширить свои границы, не вызвав ответной реакции соседей, стремящихся сохранить равновесие. Ни один «новый монарх» не мог бы расширить свои владения, не возбудив у соперников желания сделать то же самое. В разгар эпохи Возрождения к традиционному стремлению сохранить политическое равновесие примешался религиозный антагонизм, что сделало перспективы централизации власти еще более призрачными. Но истинное объяснение всему лежит еще глубже. В конце концов, в Японии, Индии и других странах тоже существовали конкурирующие группы и враждующие стороны испытывали друг к другу сильную неприязнь, но все это не помешало им в итоге объединиться. Отличие Европы состояло в том, что здесь каждый из соперников при желании мог получить доступ к новым военным технологиям и, таким образом, ни у кого не было решающего преимущества. Швейцарцы и иные наемники готовы были служить любому, кто способен был заплатить. Не существовало и единого центра производства арбалетов и пушек — как бронзовых, так и, позже, более дешевых чугунных. Вместе с тем изготовление оружия тяготело к местам добычи железной руды в Уилде, некоторых областях Центральной Европы, Малаге, Милане, Льеже, а потом и в Швеции. Точно так же активное развитие кораблестроения во многих доках от Балтики до Черного моря практически сводило на нет стремление какой-либо из стран стать главенствующей морской державой, что, в свою очередь, делало нереальным захват и уничтожение конкурирующих центров производства вооружения, завязанных на водные пути сообщения.

Говоря, что европейская децентрализованная система была огромным препятствием на пути централизации, мы не просто повторяем уже озвученную мысль. Поскольку тогда существовало большое количество конкурирующих политических сил и многие из них были способны купить необходимое вооружение , чтобы отстоять собственную независимость, никто из них не мог вырваться вперед и захватить власть на всем континенте.

И хотя такое соперничество между европейскими странами выглядит достаточно разумной причиной отсутствия здесь единой «пороховой империи», это, на первый взгляд, не объясняет стабильного роста влияния Европы в мире. В конце концов, разве армии местных монархий в XVI веке не казались крошечными по сравнению с бесчисленными войсками османских султанов или империи Мин? Отчасти это было справедливо даже для XVII века, но дальше баланс военных сил уже начал быстро склоняться в сторону Запада. И подобный сдвиг также объясняется децентрализацией власти в Европе. Прежде всего это должно было породить между городами-государствами, а затем и крупными королевствами примитивную гонку вооружений. До определенной степени у такого рода изменений были и социально-экономические корни. Если в Италии в противоборствующих армиях на смену рыцарям-феодалам и их слугам пришли пикинеры, арбалетчики и кавалерия (для фланговых атак), содержание которых оплачивали коммерсанты, а управлял ими магистрат города, практически неизбежно было со стороны последних зорко следить за тем, чтобы деньги были потрачены не зря — несмотря на всю эффективность кондотьеров. Другими словами, городам нужны были соответствующие воинские подразделения и тактика, позволяющие добиться быстрой победы, чтобы таким образом снизить расходы на войну. Это же справедливо и для французских монархов, которые во второй половине XV века содержали и непосредственно управляли своей «национальной» армией; они также хотели получить от нее максимально возможный результат [5] Слово «национальная» следует брать в кавычки, так как во французской армии было очень много наемников; см. [698, р. 72]. Общий комментарий к написанному выше см. также в [819, ch. 3; 1272, ch. 24; 832; 498, особ. р. 486ff; 499, ch. 2].

.

Интервал:

Закладка: