Уильям Макнилл - Восхождение Запада. История человеческого сообщества

- Название:Восхождение Запада. История человеческого сообщества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- Город:К., м.

- ISBN:966-521-296-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Уильям Макнилл - Восхождение Запада. История человеческого сообщества краткое содержание

Восхождение Запада. История человеческого сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3. КИТАЙ

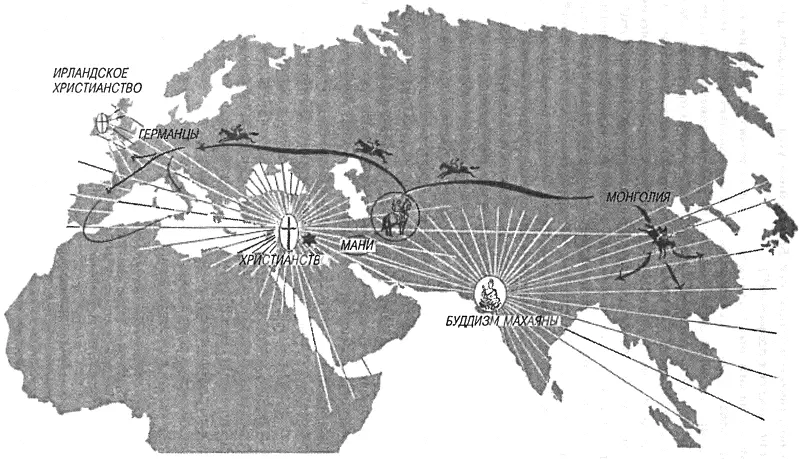

В Китае принятие буддизма и индийской культуры поражает тем, что этот сложный процесс продолжался около четырех веков и сопровождался тонкими взаимодействиями между индийскими идеями и старыми китайскими традициями, в частности даосизмом. Главным обстоятельством, которое сделало Китай готовым серьезно принять буддизм, стал болезненный распад институтов империи династии Хань и явная тщетность конфуцианского пути, который так действенно соединялся с этими институтами в эпоху Хань. Во время, когда ожесточенная борьба различных группировок за трон сначала вызвала первое социальное восстание тяжело угнетаемых крестьян (начало 184 г. н. э.), а затем привела к политической раздробленности, когда узурпаторы, захватчики-варвары и местные военные вожди вступили в борьбу за наследие империи, конфуцианские наставления казались все более далекими от политической реальности. Беспокойные умы стали искать другие способы объяснения вселенной [613].

Даже когда умы китайцев были подготовлены к принятию религии, которая проповедовала уход из семьи и общества как высшую форму святости и устанавливала уничтожение личности как высшую конечную цель религиозных устремлений — доктрины, которые были прямо противоположны системе традиций китайской цивилизации, — перед переводчиками стояло трудное задание донести индийский оригинал до возможных китайских адептов. Китайский язык не имел терминов, способных передавать буддийские понятия. Эта возможность появилась только в V в., когда немногие ученые, изучившие китайский и индийский языки в достаточной степени, смогли сделать приблизительный перевод буддийских текстов на китайский [614].

В целом китайские новообращенные приняли такую форму буддизма, как махаяна, но сектантские различия в индийском буддизме никогда не принимали угрожающих размеров в глазах китайцев. К концу IV в., когда переводчики достигли мастерства адекватного перевода концепций и терминов индийского буддизма, китайцы стали развивать собственные школы. Они разделялись по признакам, имевшим малое отношение к индийской доктрине, возвращаясь как к исходному пункту к расхождениям, существовавшим в добуддийской китайской мысли. Буддизм быстро освоился на китайской культурной сцене. Как это бывает, новое и поначалу чужое миропонимание индийской веры должно было найти общий язык с различными течениями, уже существовавшими в китайской культуре, от конфуцианства и даосской философии до местных крестьянских колдовских обычаев. Буддизм был поразительно успешен в проникновении на все уровни китайского общества, от полного достоинства королевского двора и медитаций помещиков до скромных ритуалов крестьян, просто надеющихся увеличить плодородность своих полей. Но по мере приспособления к старинным китайским формам буддийские доктрина и методы одновременно расширяли и переоценивали традиционные китайские чувства и стремления.

Искусство оказалось наиболее чувствительным и доступным способом взаимодействия между внешними индийскими и коренными китайскими особенностями в пределах буддизма Дальнего Востока. Высокий престиж греко-индийского стиля в Китае вдохновлял благочестивых пилигримов привозить из Индии и Центральной Азии подлинные образы Будд и бодхисаттв из мифологии махаяны. Тем не менее к VI в. возникло характерное китайское буддийское искусство, в котором изображение фигур в китайской одежде и с китайскими лицами начинает сочетаться с индийской символикой жестов и орнамента [615]. Результат часто был очень действенным, и такой достигнутый синтез можно рассматривать как показатель более широкого синтеза между буддийским и до буддийскими культурными стилями, постепенно происходившего в Китае после 500 г. Величие и покой буддийских монастырей, длительное обучение конфуциански образованных людей, магические манипуляции даосских отшельников, церемониал двора, дисциплина армейских лагерей и изнурительный труд крестьянства — все это вошло в измененную социальную и культурную уравновешенность, нашедшую политическое выражение в повторном объединении Китая под властью династии Суй в 589 г.

Степные варвары-завоеватели также внесли некоторые элементы в реорганизованную китайскую цивилизацию VI в. Разноязычные племена [616], которые опустошали север Китая после 311 г., имели свои культурные традиции и не всегда были полны желания принять китайские обычаи. В IV в. некоторые правители Северного Китая, возможно, поддерживали буддизм как защиту собственной культурной независимости [617]перед лицом древней цивилизации Китая, но постепенно, по мере достижения компромисса между буддизмом и собственными традициями Китая, такая возможность исчезла. Как бы то ни было, к VI в. варварские правители севера совершенно окитаились и больше не стремились быть культурно отчужденными от китайского общества. Поэтому вклад привыкших к воинскому повиновению варваров в новое культурное равновесие Китая ограничился таким важным внутренним аспектом, как более автократичное, чем конфуцианское почитание старших в период Хань, определение императорской власти, а также к таким внешним обстоятельством, как использование стремени при езде верхом.

Политическая раздробленность Китая в 220-589 гг. не помешала географическому расширению ареала китайской культуры. Отход ханьских гарнизонов из оазисов Центральной Азии вовсе не ограничил направленное на запад влияние Китая; восприимчивость к буддийским потокам, текущим на восток через эти самые оазисы, даже усиливала культурные связи между Китаем и Центральной Азией. Аналогично, различные варварские завоеватели Северного Китая пытались соединить часть степи и их новые китайские территории под одной властью. Это также усиливало китайское культурное проникновение до столь же высокой степени, как когда этот процесс шел путем навязывания китайской культуры окружающим народам ханьскими армиями. В Южном Китае великая работа колонизации и окультуривания происходила спокойно и почти незаметно и в результате привела территории в долине реки Янцзы к экономическому и культурному уровню севера.

В направлении на восток, в Корее и Японии, китайский пример стал находить плодородную почву по мере того, как политические и социальные учреждения этих регионов развивались и усложнялись до уровня цивилизации. Буддийские монахи были основными переносчиками высокой китайской культуры в Японию и Корею, но местные правители быстро поняли, что усвоение институтов китайской цивилизации может усилить их власть, и поэтому их дворы превратились в важные центры китайского влияния. Сотрудничество между правителями и миссионерами утвердило буддизм в качестве подобия государственной религии в каждом королевстве Корейского полуострова в 372-528 гг. Подобные процессы начались в Японии в 522 г., когда первые важные буддийские миссии достигли архипелага. Так Япония и Корея вошли в круг цивилизованных народов, значительно приобщились к культурному многообразию Дальнего Востока. Китайская модель при всей своей важности никогда не затмевала местных особенностей, что сделало Японию навсегда, а Корею частично настолько отличными от Китая, что их можно считать отдельными цивилизациями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: