Борис Акунин - Кладбищенские истории

- Название:Кладбищенские истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-98720-004-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Кладбищенские истории краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Книга «Кладбищенские истории» представляет собой плод коллективного творчества, равноправного соавторства двух писателей – реального и выдуманного. Документальные эссе, автором которых следует считать Григория Чхартишвили, посвящены шести самым знаменитым некрополям мира. Эти очерки чередуются с беллетристическими детективными новеллами, написанными «рукой» Бориса Акунина, действие которых происходит на тех же кладбищах. Читателю предлагается увлекательная игра, затеянная «доктором Джекиллом и мистером Хайдом» современной русской литературы.

Кладбищенские истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такова, например, усыпальница богача с почти русской фамилией Раймонда Русселя (1877 – 1933). Он писал стихи и прозу для собственного удовольствия, а в последние годы жизни увлекся шахматами. Похоронен один в 32-местном склепе, по числу шахматных фигур. Если поломать голову над этим мудреным мессиджем, расшифровка получается примерно такая: здесь покоится король, растерявший в долгой и трудной партии всех своих пешек и слонов, но тем не менее одержавший победу.

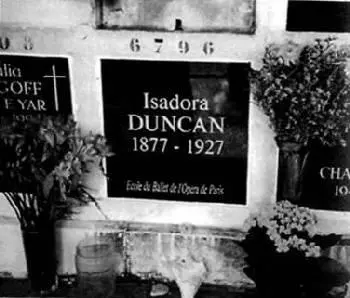

Много времени у меня ушло на поиски захоронений двух иностранцев, которых мало кто навещает. Я еле нашел их среди тысяч и тысяч одинаковых табличек в колумбарии. «ISADORA DUNCAN. 1877-1927. Ecole du Ballet de I'Operade Paris» и «NESTOR MAKHNO. 1889-1934». Это были особенные люди. На протяжении всей жизни обоих, каждого на свой лад, сопровождали вспышки молний и раскаты грома. Теперь затаились двумя скромными квадратиками среди тихих, безвестных современников. Тоже своего рода мессидж, и разгадать его потрудней, чем русселевский.

Главная звезда нынешнего Пер-Лашез – тоже иностранец, Джим Моррисон. Большинство посетителей приезжают на кладбище только ради этой невзрачной могилки (раньше был бюст, но его украли). От главных ворот – сразу сюда, в шестой сектор. Покрутят музыку тридцатилетней давности, покурят дурманной травы. В прежние времена, говорят, иногда и оргии устраивали, но мне не повезло – не застал. Впрочем, надолго я там не задержался, потому что в юности был равнодушен к песням группы «Дорз».

У меня был разработан свой маршрут, собственная иерархия пер-лашезовских достопримечательностей.

Я двигался с запада на восток и начал с четвертого сектора, где лежит Альфред де Мюссе. Не то чтобы он относился к числу моих любимых писателей; на его могилу меня влекли любопытство и еще подобие родственного чувства. Из всех деревьев я безошибочно идентифицирую только березу и в описаниях природы обычно руководствуюсь не зрительным образом, а звучанием. К примеру, пишу что-нибудь вроде: «ольхи и вязы закачали ветвями», хотя понятия не имею, как они выглядят, эти самые ольхи с вязами, и вообще растут ли бок о бок. Неважно – правильно составленные звуки создают свой собственный эффект. Вот и Мюссе, кажется, был того же поля ягода. Распорядился, чтоб над его могилой посадили плакучую иву – на памятнике даже высечена красивая эпитафия о том, как легкая тень скорбного дерева будет осенять вечный сон поэта. Да только откуда на сухом холме взяться ивам? Я пришел, удостоверился: ива есть, но чахлая. Сразу видно – не жилица. Сколько же их, бедных, загубили тут садовники за полтора-то века, и всё из-за нескольких красивых строчек. Мне как литературоцентристу эта мысль приятна.

С четвертого участка – на соседний пятьдесят шестой (нумерация на Пер-Лашез какая-то странная, скачущая), взглянуть на могилу Раймонда Радиге (1903-1923), умершего от скоротечной тифозной лихорадки. Перед тем как заболеть, вундеркинд сказал Жану Кокто таинственную фразу, которая много лет не дает мне покоя: «Через три дня меня расстреляют солдаты Господа». Откуда он знал? Кто ему сказал? Давно подозреваю, что писательский дар заключается не в умении выдумывать то, чего нет, а в особенном внутреннем слухе, позволяющем слышать тексты, которые уже где-то существуют. И самый гениальный из писателей – тот, кто точнее всего записывает этот мистический диктант. Я постоял над ничем не примечательной могилой, прислушался. Ничего особенного не услышал.

Перешел в сектор 49, где покоится другая тайна под именем Жерар де Нерваль, благородный безумец, повесившийся на уличной решетке январской ночью 1855 года. Мраморная колонна, увенчанная скучнейшей античной урной, напоминает восклицательный знак, а должна была бы изображать знак вопросительный.

Он прожил жизнь свою то весел, как скворец, То грустен и влюблен, то странно беззаботен, То – как никто другой, то как и сотни сотен… И постучалась Смерть у двери наконец. …Ах, леностью душа его грешила, Он сохнуть оставлял в чернильнице чернила, Он мало что узнал, хоть увлекался всем, Но в тихий зимний день, когда от жизни бренной Он позван был к иной, как говорят, нетленной, Он уходя шепнул: «Я приходил – зачем?"

(Ж. де Нерваль «Эпитафия». Пер. В.Брюсова)«Ну и зачем же?» – спросил я у колонны. «Придет время, узнаешь», – ответила она, и я, вполне удовлетворенный ответом, отправился дальше, на 47-й участок, к Оноре де Бальзаку.

Туда меня влекла не тайна, а давнее сочувствие. Помню, как подростком читал у Стефана Цвейга про толстого, одышливого писателя, всю жизнь тщетно гнавшегося за богатством, любовью и счастьем; как негодовал на расчетливую графиню Ганскую, измучившую этого большого ребенка многолетним ожиданием и давшую согласие на брак, только когда Бальзаку оставалось жить считанные месяцы. И вот он приготовил для невесты роскошное жилище, и поехал жениться в Бердичев, и женился, и написал в письме: «У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, но у меня будет самое сверкающее лето и самая теплая осень». Потом привез надменную супругу в Париж, всё лето мучительно болел, а до осени так и не дожил. Эвелина Ганская пять месяцев была женой живого классика, потом 30 лет вдовой мертвого классика, и еще 120 лет лежит с ним под одной плитой.

От бальзаковского бюста, спереди очень похожего на шахматного коня, рукой подать до 86-го и 85-го участков. Там находятся еще два надгробья, входивших в мою обязательную программу.

Первое меня разочаровало. Бесстрастная черная плита. На самой узкой из граней – чопорные золотые буквы «Marcel PROUST 1871 – 1922». Взгляду задержаться не на чем. Я-то представлял себе нечто родственное прустовской прозе: причудливое, избыточное и вязкое, предназначенное для долгого и вдумчивого созерцания. Увы, вдумываться тут не во что. На первый взгляд. А постояв минуту-другую, начинаешь понимать, что черный мрамор – это не про гениального писателя, а про странного, нелюдимого человека, проведшего последний период жизни в добровольном затворничестве, отгородившегося от внешнего мира плотными шторами и звуконепроницаемыми панелями. Великий писатель интересен и значителен не как личность, а как сочинитель текстов, правильно расставляющий на бумаге слова. И всё лучшее, главное, что нужно про писателя знать, сказано в его книгах. Человека же и тем более его могилу рассматривать незачем. Ну, человек как человек, могила как могила.

Несколько пристыженным нарушителем чужой приватности я перешел на соседний участок, и настроение мое переменилось. Все-таки истинные литераторы не прозаики, а поэты, подумал я, рассматривая затейливые письмена на могиле Вильгельма-Аполлинария Костро-вицкого, более известного под именем Гийом Аполлинер. Во-первых, поэт обходится гораздо меньшим количеством слов, а стало быть, удельный вес и смысл каждой буквы во много раз больше. А во-вторых, для того чтобы оценить гений иноязычного стихотворца, необходимо сначала в совершенстве овладеть его языком, то есть изучить сложнейший, многокомпонентный код; иначе придется верить на слово чужеземцам. Гибель человека по имени Аполлинер затерялась крошечной песчинкой в двойном урагане смертей: поэт умер в последние дни Первой мировой войны от испанки, которая унесла куда больше жизней, чем все Вердены и Марны вместе взятые. Но его могила ничего не рассказывает про страдания и умирание плоти, на камне тесно высечены слова, слова, слова: сначала регулярными шеренгами четверостиший, потом каллиграммой, в виде сердечка. Я даже не стал вчитываться в это стихотворное послание, его смысл был мне и так понятен: вначале было Слово, и в конце останется только Слово, и будет тьма над бездной, и Дух Божий станет носиться над водой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: