Виктор Сутормин - Вокруг Кремля и Китай-Города

- Название:Вокруг Кремля и Китай-Города

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05560-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Сутормин - Вокруг Кремля и Китай-Города краткое содержание

Вокруг Кремля и Китай-Города - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Илья Ефимович, а ведь вы рисовать не умеете.

Сконфуженный хозяин дома отвёл Коровина в сторонку и осведомился, кто такой этот Врубель и не слишком ли много он себе позволяет. Коровин рассмеялся:

– Он гений, Савва Иванович. Вы уж простите его!

Мамонтов хорошо знал шутника Коровина и на слово ему не поверил, однако присматриваться к новому гостю стал всё более внимательно, и вскоре они подружились. Врубель гостил у Мамонтова и в московском доме, где Савва Иванович даже уступил художнику свой кабинет – быть может, для того, чтобы поближе посмотреть, как работает новоявленный гений. И, наверное, поначалу Мамонтова обескураживало увиденное.

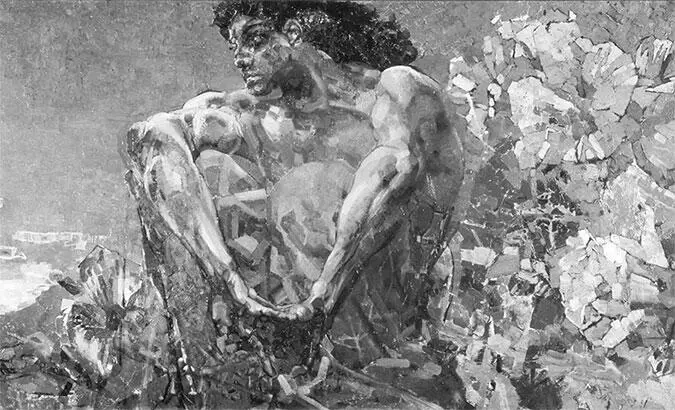

Михаил Врубель. Демон сидящий, 1890

Художник покрывал холст крупными мазками, и мозаика цветовых пятен складывалась в нечто, напоминавшее не то фантастические цветы, не то громадные кристаллы… Потом в центре картины стала проявляться фигура смуглого юноши, сидевшего в печальной задумчивости, как-то странно сцепив руки. Юноша был загадочен и прекрасен, и хотелось всмотреться в его лицо, но оно оставалось в тени.

Мамонтов с нетерпением ждал, когда же лик Демона будет дописан – однако Врубеля уже волновало только розоватое марево на заднем плане. И вдруг художник отступил от холста и сказал: «Ну вот и всё…»

Мамонтов смотрел на полотно и понимал, что хотя работа и кажется ему неоконченной, – но при этом Демон прекрасен именно такой, как есть; что так никто не рисует, – однако же от картины взгляд оторвать невозможно…

Михаил Врубель прожил большую часть жизни в обстановке непонимания и неприятия его творчества. Даже отец называл его иронически «художником по печной части» – потому что зарабатывать Михаилу Александровичу удавалось в основном эскизами для керамической мастерской Мамонтова да ещё редкими заказами на декоративные панно для украшения особняков, которые строил или декорировал архитектор Шехтель – один из немногих людей, сразу оценивших по достоинству талант Врубеля.

Михаил Врубель. Автопортрет

Это панно, выполненное для дома А. В. Морозова в Подсосенском переулке, сегодняшнему зрителю наверняка понравится; а вот современники Врубеля воспринимали его работы враждебно. Критик Стасов называл их «ужасными», Репину Врубель «стал неприятен». Горький в своих репортажах с Нижегородской выставки материал о Врубеле закончил так: «В конце концов – что всё это уродство обозначает? Нищету духа и бедность воображения? Оскудение реализма и упадок вкуса? Или простое оригинальничание человека, знающего, что для того, чтоб быть известным, у него не хватит таланта, и вот ради приобретения известности творящего скандалы в живописи?»

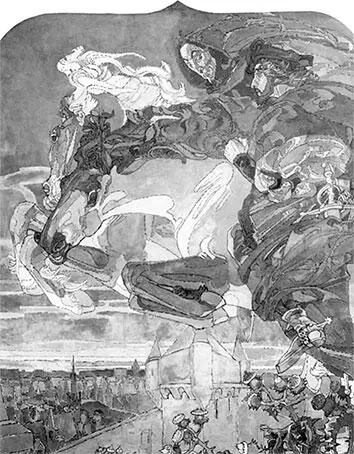

Михаил Врубель. Полёт Фауста и Мефистофеля, 1902

Нужно признать: если бы не поддержка Саввы Мамонтова, мы не то что не знали бы Михаила Врубеля – он просто не состоялся бы как художник.

Что же до Мамонтова, то его самой большой любовью всегда оставалась опера. Правда, обычно оперные постановки в России выглядели, по выражению Саввы Ивановича, как «концерты в костюмах на фоне декораций». Да и сами исполнители были озабочены лишь чистотой звука, забывая о том, что опера – это не просто ряд вокальных номеров, но ещё и драматическая история; если же кто и вспоминал об этом, то не пытался выражать чувства движением или мимикой, а принимался «играть голосом» – отчего аудитории только сложнее становилось расслышать слова арии.

Михаил Александрович Врубель. Фото 1900-х годов

Но вот удивительная штука: если уж человек полюбил оперу, то это навсегда. А Савва с первых дней, проведённых в Италии, старался не пропускать ни одного интересного представления. Не пропустил он и премьеры «Евгения Онегина», поскольку её просто невозможно было пропустить: интерес публики был так велик, что сцены ещё не до конца написанной Чайковским оперы Николай Рубинштейн и студенты Московской консерватории репетировали, как гласит легенда, по «ещё непросохшей партитуре».

Премьера состоялась в марте 1879 года и имела большой успех. Среди молодых артистов трудно было не заметить Татьяну Любатович. Введённая в состав в последний момент вместо заболевшей певицы, она с таким блеском исполнила партию Ольги, что покорила всех, в том числе и Мамонтова. Впоследствии театральная Москва муссировала слух о том, что Мамонтов создал Частную русскую оперу именно ради Татьяны. На мой взгляд, это слишком сильно напоминает одну из сюжетных линий фильма «Гражданин Кейн», а также историю, случившуюся с другим Саввой – Морозовым… хотя некоторые совпадения имеются. Действительно, в Частной русской опере с момента её создания в 1885 году Татьяна Спиридоновна Любатович выступала почти каждый сезон. И действительно, между оперной дивой и меценатом возник роман. Однако если уж верить, что ради любимой женщины Савва создал театр, то почему бы заодно не предположить, что отмена императорской монополии на столичные театры в 1882 году тоже произошла в результате его усилий?

Константин Коровин. Портрет Т. С. Любатович, 1880

Всё было проще: Мамонтов имел не только стремление создавать прекрасное, но и финансовые возможности для этого, он знал людей, способных стать превосходными помощниками, а главное – он понимал, что и как следует сделать. Например, до Мамонтова оформление сцены не сказать чтобы сильно превосходило в художественном смысле картонные шаблоны ярмарочных фотографов с нарисованным фоном и овальной прорезью для лица клиента. В самом деле, к чему лишние ухищрения, если всего-то и требуется, чтобы за спиной у тенора красовались античные руины, а в следующей сцене меццо-сопрано смогла исполнить свою партию на фоне беседки, увитой плющом?

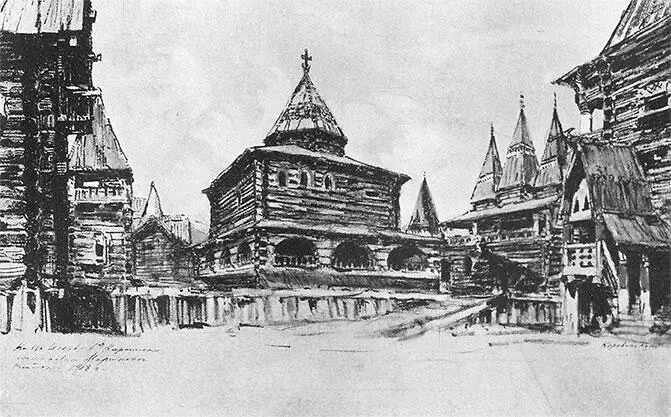

Константин Коровин. Площадь в Путивле. Эскиз декорации к опере А. Бородина «Князь Игорь», 1909

Мамонтовская опера ввела в обиход новое понятие – «художник театра», потому что Константин Коровин, Исаак Левитан, Николай Чехов создавали цельный художественный мир каждого спектакля, а не просто расписывали декорации. Костюмы к «Русалке» Даргомыжского придумывал Васнецов, эскизы сценического решения «Фауста» и «Виндзорских проказниц» рисовал Поленов. То есть оперный театр выходил на принципиально новый художественный уровень.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: